しずく(GCOM-W1)の設計・開発から打ち上げを経てその後の運用まで、様々な立場でしずくに携わるスタッフの意気込みや想いなど現場の声を、Q&A形式でお届けします。

Q1. どんなお仕事を担当していますか?

Q2. 「しずく」への想い、意気込み、読者へのメッセージなど

中川 敬三 / 担当:プロジェクトマネージャ

A1. プロジェクトマネージャの仕事は、プロジェクト業務全体のとりまとめを行うことです。プロジェクトの業務は、担当を決めて分担して実行していきます。ただ、野球の守備と同じように守りの堅いところと、弱いところができてしまいます。弱点はみんなで補い合うのが原則。私も、どこでも守れるようにしています。

A2. 「しずく」の試験はほぼ終了し、これからは火工品を取付けたり、燃料を充填したり、ロケットに搭載したり、といった、衛星を打ち上げ状態にしていく作業が主になります。打ち上げまでハードルを1台1台越えていくような毎日です。衛星開発もこの時期になると、いつも複雑な心境になります。「やるぞ」と言った前向きの興奮の中に、何かやり残したことがあるのではないかという一抹の不安。入学試験を目前にした受験生の心境に似たものがあります。神仏に頼って心の平静を保とうとするのも一法、思いつくものを手当たりしだいにチェックし、忙しさの中で不安を吹き飛ばそうとするのも一法。

優秀なプロジェクトチームの面々が精力的にやっている作業の報告を受けることが多く、自ら確認する時間がとれないプロジェクトマネージャの私としては、前者の傾向が強くなってきています。今は梅の盛りですが、桜を過ぎて、つつじの花咲く頃に打ち上げとなります。季節の花を楽しむ余裕くらいは持ちたいものですね。しずくの観測データを心待ちにしている世界中のユーザや研究者の笑顔を見るために、今日もハードルを1つ越えました。足を引っ掛けることなく。

A2. 「しずく」の試験はほぼ終了し、これからは火工品を取付けたり、燃料を充填したり、ロケットに搭載したり、といった、衛星を打ち上げ状態にしていく作業が主になります。打ち上げまでハードルを1台1台越えていくような毎日です。衛星開発もこの時期になると、いつも複雑な心境になります。「やるぞ」と言った前向きの興奮の中に、何かやり残したことがあるのではないかという一抹の不安。入学試験を目前にした受験生の心境に似たものがあります。神仏に頼って心の平静を保とうとするのも一法、思いつくものを手当たりしだいにチェックし、忙しさの中で不安を吹き飛ばそうとするのも一法。

優秀なプロジェクトチームの面々が精力的にやっている作業の報告を受けることが多く、自ら確認する時間がとれないプロジェクトマネージャの私としては、前者の傾向が強くなってきています。今は梅の盛りですが、桜を過ぎて、つつじの花咲く頃に打ち上げとなります。季節の花を楽しむ余裕くらいは持ちたいものですね。しずくの観測データを心待ちにしている世界中のユーザや研究者の笑顔を見るために、今日もハードルを1つ越えました。足を引っ掛けることなく。

[2012年3月26日 更新]

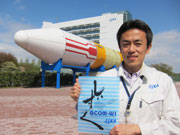

伊藤 徳政 / 担当:ミッションマネージャ

A1. 「しずく」の観測センサAMSR2の開発、打ち上がった「しずく」を地上から運用するシステム、AMSR2のデータを画像化し、ユーザに提供するシステムなどの開発を担当しています。また、「しずく」の運用期間中、運用の取りまとめをします。

A2. 「しずく」を運用するための手順書の作成や運用者の訓練など、準備は全て完了し、あとは打ち上げを待つばかりです。「しずく」は打ち上がって3か月間、その機能の確認を行います。その仕事は、衛星や地上のシステムの運用、技術評価、広報、後方支援など、とても多岐に渡ります。約350人の結束を固めるため、「しずく」の特製ワッペンが配布され、皆が作業服につけています(私の写真で、左胸についている丸い青いもの)。3か月後、350人が笑顔で仕事を終えれば、「しずく」の活躍が約束されます。楽しみです。

A2. 「しずく」を運用するための手順書の作成や運用者の訓練など、準備は全て完了し、あとは打ち上げを待つばかりです。「しずく」は打ち上がって3か月間、その機能の確認を行います。その仕事は、衛星や地上のシステムの運用、技術評価、広報、後方支援など、とても多岐に渡ります。約350人の結束を固めるため、「しずく」の特製ワッペンが配布され、皆が作業服につけています(私の写真で、左胸についている丸い青いもの)。3か月後、350人が笑顔で仕事を終えれば、「しずく」の活躍が約束されます。楽しみです。

[2012年5月14日 更新]

出口 聡 / 担当:開発員

A1. 国内外の地上局で受信した「しずく」が観測したデータの処理・提供を行うミッション運用系システムの開発および運用を担当しています。

ミッション運用系システムは、「しずく」が観測したデータから海面水温や土壌水分量等の物理量に変換する処理を行います。物理量に変換したデータは「プロダクト」として、関係機関や研究者、一般の方々に提供されます。

「しずく」のプロダクトは、打ち上げから約1年後にGCOM-W1データ提供サービス (http://gcom-w1.jaxa.jp/index.html)からどなたでも無料でダウンロードいただけます。

A2. いよいよ「しずく」の打ち上げが近づいてきました。

ゴールデンウィーク前の先月4月21日(土)に開催された筑波宇宙センター特別公開では、ご来場いただいた多くの方に「しずく」への応援メッセージをいただき、ありがとうございました。

ミッション運用系システムは、「しずく」が観測した地球の様子を確実に皆さんにお届けできるように、「しずく」と一緒に5年以上の長期間に渡って休まず運用を行っていきます。

ミッション運用系システムは、「しずく」が観測したデータから海面水温や土壌水分量等の物理量に変換する処理を行います。物理量に変換したデータは「プロダクト」として、関係機関や研究者、一般の方々に提供されます。

「しずく」のプロダクトは、打ち上げから約1年後にGCOM-W1データ提供サービス (http://gcom-w1.jaxa.jp/index.html)からどなたでも無料でダウンロードいただけます。

A2. いよいよ「しずく」の打ち上げが近づいてきました。

ゴールデンウィーク前の先月4月21日(土)に開催された筑波宇宙センター特別公開では、ご来場いただいた多くの方に「しずく」への応援メッセージをいただき、ありがとうございました。

ミッション運用系システムは、「しずく」が観測した地球の様子を確実に皆さんにお届けできるように、「しずく」と一緒に5年以上の長期間に渡って休まず運用を行っていきます。

[2012年5月10日 更新]

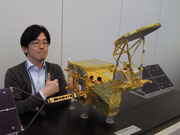

笠原 希仁 / 担当:開発員

A1. 「しずく」が地球を観測するためのセンサ「AMSR2」を担当しています。AMSR2が、研究段階から試作品や開発モデルの試験を経てフライトモデルの設計・製造・試験を終え、現在に至るまでの約8年間を共に歩んできました。

また、宇宙での運用に向けて、打ち上げ後の観測データの検証方法や補正方法の検討もしています。地球環境の僅かな変化を高い精度で捉えようとするAMSR2にとっては、センサの特性やその変化の傾向を地上試験の時から十分に把握したうえで補正方法を考えることが大切で、より質の高い観測データの提供につながります。

A2. AMSR2の前号機にあたる、米国NASAの衛星「Aqua」に搭載された「AMSR-E」は、設計寿命をはるかに超える9年以上の運用の後、昨年秋に停止しました。AMSR2はAMSR-Eの次世代を担うことを期待され誕生した観測センサですので、まずは後継機としてAMSR-Eと同じような活躍ができること、さらにAMSR-Eから改良した部分がうまく機能してくれることを開発者一同が期待しています。そして、AMSR-Eから受け継いだバトンを次の世代に確実に渡してくれるように祈っています。欲を言えば、AMSR-E以上の長寿命を全うしてほしいと思っています。そのスタート地点に立たせる為に、まずは「しずく」の打ち上げを滞りなく成功させるための準備に全力を注ぎたいと思います。

また、観測データの利用者だけでなく、一般の方々、とりわけ日本の方々にも「しずく」の成果を身近に感じてもらえるようになるとうれしいです。

(写真 右 笠原開発員)

また、宇宙での運用に向けて、打ち上げ後の観測データの検証方法や補正方法の検討もしています。地球環境の僅かな変化を高い精度で捉えようとするAMSR2にとっては、センサの特性やその変化の傾向を地上試験の時から十分に把握したうえで補正方法を考えることが大切で、より質の高い観測データの提供につながります。

A2. AMSR2の前号機にあたる、米国NASAの衛星「Aqua」に搭載された「AMSR-E」は、設計寿命をはるかに超える9年以上の運用の後、昨年秋に停止しました。AMSR2はAMSR-Eの次世代を担うことを期待され誕生した観測センサですので、まずは後継機としてAMSR-Eと同じような活躍ができること、さらにAMSR-Eから改良した部分がうまく機能してくれることを開発者一同が期待しています。そして、AMSR-Eから受け継いだバトンを次の世代に確実に渡してくれるように祈っています。欲を言えば、AMSR-E以上の長寿命を全うしてほしいと思っています。そのスタート地点に立たせる為に、まずは「しずく」の打ち上げを滞りなく成功させるための準備に全力を注ぎたいと思います。

また、観測データの利用者だけでなく、一般の方々、とりわけ日本の方々にも「しずく」の成果を身近に感じてもらえるようになるとうれしいです。

(写真 右 笠原開発員)

[2012年5月7日 更新]

矢野 力 / 担当:開発員

A1. 軌道上で、「しずく」の姿勢制御・軌道制御をするための推進力を発生させるスラスタや、スラスタに燃料を供給するための燃料タンクなどで構成される「推進系」というサブシステムの開発を担当しています。

そのほかにも、「しずく」が人やロケット、設備などを危険にさらさないようにするためのシステム安全活動や、種子島宇宙センターでの射場作業も担当しています。

A2. これまでの射場作業は順調に進んでいて、この原稿を執筆しているは4月27日ですがそのまさに一日前(4月26日)、ついに「しずく」とロケットを接続する「PAF(パフ)」と呼ばれるロケットの一部と結合することができました。後はフェアリングと呼ばれる保護カバーを取り付け、ロケットの本体と結合し、打ち上げを待つことなります。

JAXA(旧NASDA)に入社してから、数多くの人工衛星打ち上げに携わる機会を与えていただきましたが、プロジェクトの立ち上げから打ち上までずっとかかわってきた衛星は「しずく」が初めてで、まさに感慨無量・・・なんですが反面、とうとう宇宙へ行ってしまうんだなぁという、さみしい気持が入り混じり、なんとも言えない心境です。

でも、人工衛星というのは打ち上げられたところが、本当のスタートライン。「しずく」とつきあいはじめて約6年、まずはこのスタートラインに立つことを目標にプロジェクトのみんなと頑張ってきました。

打ち上まであとわずか。「しずく」が無事に、いや元気にスタートラインに立てるように頑張ります!

だからみなさんも、「しずく」を応援してやってください。

射場作業、いよいよラストスパートです!!

そのほかにも、「しずく」が人やロケット、設備などを危険にさらさないようにするためのシステム安全活動や、種子島宇宙センターでの射場作業も担当しています。

A2. これまでの射場作業は順調に進んでいて、この原稿を執筆しているは4月27日ですがそのまさに一日前(4月26日)、ついに「しずく」とロケットを接続する「PAF(パフ)」と呼ばれるロケットの一部と結合することができました。後はフェアリングと呼ばれる保護カバーを取り付け、ロケットの本体と結合し、打ち上げを待つことなります。

JAXA(旧NASDA)に入社してから、数多くの人工衛星打ち上げに携わる機会を与えていただきましたが、プロジェクトの立ち上げから打ち上までずっとかかわってきた衛星は「しずく」が初めてで、まさに感慨無量・・・なんですが反面、とうとう宇宙へ行ってしまうんだなぁという、さみしい気持が入り混じり、なんとも言えない心境です。

でも、人工衛星というのは打ち上げられたところが、本当のスタートライン。「しずく」とつきあいはじめて約6年、まずはこのスタートラインに立つことを目標にプロジェクトのみんなと頑張ってきました。

打ち上まであとわずか。「しずく」が無事に、いや元気にスタートラインに立てるように頑張ります!

だからみなさんも、「しずく」を応援してやってください。

射場作業、いよいよラストスパートです!!

[2012年4月27日 更新]

佐々木 俊崇 / 担当:開発員

A1. 「しずく」の姿勢や軌道をコントロールする機能(姿勢軌道制御系)の開発と、NASAが主導し複数の海外衛星が参加する地球観測ミッション(A-Train)へ「しずく」を投入するための検討・調整作業を担当しています。

「しずく」の姿勢や軌道の制御精度が悪いと、「しずく」の観測センサ(AMSR2)が取得するデータに悪影響を与えてしまうため、AMSR2が最高のパフォーマンスを発揮できるような、しっかりとした土台を作る作業(=高精度な姿勢軌道制御系の開発)を担当しています。

また、「しずく」の観測データの科学的価値向上のため、NASA等の地球観測衛星が観測した地点を、数分以内に観測できるようなA-Train軌道に「しずく」を投入し、その軌道で運用を安全に継続するための検討・調整作業を行っています。

A2. GCOMプロジェクトチームが2007年4月に発足する前の概念設計段階から「しずく」の開発に携わってきました。開発の途中に東日本大震災が起きる等、「しずく」にとって非常に困難な局面もありましたが、数えきれないたくさんの方々のご尽力のおかげで無事ここまでたどり着けたこと、心より感謝申し上げます。

「しずく」としましては、軌道上で取得したAMSR2の観測データが、世界中の研究者や実利用機関等で利用され始めるところがスタートラインとなりますので、それまでの数ヶ月間、足元をすくわれることなく、GCOMプロジェクトチーム一丸となって着実に作業を進めていきたいと考えています。

「しずく」がA-Train軌道上で日本代表として最高のパフォーマンスを発揮し、世界中でAMSR2の観測データが利用される日を楽しみにしています。

「しずく」の姿勢や軌道の制御精度が悪いと、「しずく」の観測センサ(AMSR2)が取得するデータに悪影響を与えてしまうため、AMSR2が最高のパフォーマンスを発揮できるような、しっかりとした土台を作る作業(=高精度な姿勢軌道制御系の開発)を担当しています。

また、「しずく」の観測データの科学的価値向上のため、NASA等の地球観測衛星が観測した地点を、数分以内に観測できるようなA-Train軌道に「しずく」を投入し、その軌道で運用を安全に継続するための検討・調整作業を行っています。

A2. GCOMプロジェクトチームが2007年4月に発足する前の概念設計段階から「しずく」の開発に携わってきました。開発の途中に東日本大震災が起きる等、「しずく」にとって非常に困難な局面もありましたが、数えきれないたくさんの方々のご尽力のおかげで無事ここまでたどり着けたこと、心より感謝申し上げます。

「しずく」としましては、軌道上で取得したAMSR2の観測データが、世界中の研究者や実利用機関等で利用され始めるところがスタートラインとなりますので、それまでの数ヶ月間、足元をすくわれることなく、GCOMプロジェクトチーム一丸となって着実に作業を進めていきたいと考えています。

「しずく」がA-Train軌道上で日本代表として最高のパフォーマンスを発揮し、世界中でAMSR2の観測データが利用される日を楽しみにしています。

[2012年4月25日 更新]

板橋 孝昌 / 担当:開発員

A1. 「しずく」のシステム熱設計および熱制御系サブシステムを担当しています。軌道上で「しずく」は太陽光の熱を受ける一方、宇宙空間へどんどん熱が逃げてしまいます。そのような環境で「しずく」が性能を発揮できるよう、全期間を通じて快適な温度に保ち続けることが、システム熱設計・熱制御系サブシステムの役割です。

A2.軌道上の衛星の温度が何℃になるかというのは、宇宙に行ってみなければ絶対に確実な値は分かりません。今までの衛星の実績や、スペースチャンバでの熱真空試験を踏まえ、どれだけ精度よく予想を立てられるかに心血を注いできました。いままで様々な想定を置いて予測解析を行ってきましたが、はたして軌道上でどこが正しくて、どこが違うのか。その答え合わせの瞬間が今はとても待ち遠しいです。

「しずく」はJAXA入社以来初めて担当した衛星です。技術的な問題から、日々のプロジェクトの運営方法まで本当に沢山の事をこの「しずく」を通じて教わりました。宇宙に旅立つ前ですが、感謝の気持でいっぱいです。

「しずく」のデータを待ち望んでいる方々のためにも、後に続く「しずく」の後続機達のためにも、まずは軌道上で快適な温度になって、存分に実力を発揮してくれることを切に願います。

A2.軌道上の衛星の温度が何℃になるかというのは、宇宙に行ってみなければ絶対に確実な値は分かりません。今までの衛星の実績や、スペースチャンバでの熱真空試験を踏まえ、どれだけ精度よく予想を立てられるかに心血を注いできました。いままで様々な想定を置いて予測解析を行ってきましたが、はたして軌道上でどこが正しくて、どこが違うのか。その答え合わせの瞬間が今はとても待ち遠しいです。

「しずく」はJAXA入社以来初めて担当した衛星です。技術的な問題から、日々のプロジェクトの運営方法まで本当に沢山の事をこの「しずく」を通じて教わりました。宇宙に旅立つ前ですが、感謝の気持でいっぱいです。

「しずく」のデータを待ち望んでいる方々のためにも、後に続く「しずく」の後続機達のためにも、まずは軌道上で快適な温度になって、存分に実力を発揮してくれることを切に願います。

[2012年4月23日 更新]

杢野 正明 / 担当:サブマネージャ

A1. サブマネージャとして衛星システム開発を担当しています。サブマネージャの仕事は、プロジェクトマネージャを補佐してプロジェクトを遂行することです。

A2. JAXAに入って20年以上になりますが、その間幸運にも「しずく」を含めて3機の衛星プロジェクトを担当しました。最初の2機の衛星は技術試験衛星で主に私たちJAXA自らが実験を行う衛星でしたが、今回の「しずく」は世界中の機関や研究者が観測データを期待している衛星なので、また違った責任の重さを感じています。「しずく」の開発には、我々プロジェクトチームを含む研究開発部門のみならず、契約、財務、企画、広報などJAXA内の広範な部門の人たちのサポートを受けています。更に製造を担当しているメーカの方々まで含めると実に多くの人々と一緒に開発を進めています。みんなと気持ちを一つにしてミッションを成功させるべく気を抜かずに最後まで努力したいと思います。

A2. JAXAに入って20年以上になりますが、その間幸運にも「しずく」を含めて3機の衛星プロジェクトを担当しました。最初の2機の衛星は技術試験衛星で主に私たちJAXA自らが実験を行う衛星でしたが、今回の「しずく」は世界中の機関や研究者が観測データを期待している衛星なので、また違った責任の重さを感じています。「しずく」の開発には、我々プロジェクトチームを含む研究開発部門のみならず、契約、財務、企画、広報などJAXA内の広範な部門の人たちのサポートを受けています。更に製造を担当しているメーカの方々まで含めると実に多くの人々と一緒に開発を進めています。みんなと気持ちを一つにしてミッションを成功させるべく気を抜かずに最後まで努力したいと思います。

[2012年4月17日 更新]

中島 健司 / 担当:開発員

A1. 「しずく」の信頼性、品質管理を担当しています。衛星に搭載する機器(コンポーネント)で使用される部品や基板等に対して、図面や文書類のレビュー、現品検査や試験の立会い、製造や試験で発生する不具合の処理等の対応を致しております。

宇宙用の機器は地上の機器と違い、打ち上げ後に軌道上で故障が発生したとしても交換することができません。

その様な事態にならない為にも、検査や試験の項目に抜けがないことを確認したり、そこで検出された問題を適切に処置すること、重要なパラメータを長期間モニタし性能が維持されていること、他の衛星で発生した問題を「しずく」へ適切に反映すること等により、軌道上での不具合の芽を摘むことを行ってきました。

A2. 「しずく」には、冗長系も含め約140台の機器を搭載しており、これらを接続する電線は約14,000本、機器を取り付ける衛星構体(CFRPやアルミハニカムパネル等)、熱を制御するヒータや多層断熱材(MLI)等、推進系の機器をつなぐ配管等があります。これらは非常に大勢の方々のご尽力により、設計〜製造〜試験の各フェーズを経て完成しています。

担当業務上、それぞれのフェーズで実際に作業している方々と接する機会も多く、皆さんの「しずく」を成功させたいという思いも一緒に受け取ってきたと感じています。

この思いが報われる様にロケットの打ち上げ成功を祈ると共に、その後の運用を成功させたいと思います。

宇宙用の機器は地上の機器と違い、打ち上げ後に軌道上で故障が発生したとしても交換することができません。

その様な事態にならない為にも、検査や試験の項目に抜けがないことを確認したり、そこで検出された問題を適切に処置すること、重要なパラメータを長期間モニタし性能が維持されていること、他の衛星で発生した問題を「しずく」へ適切に反映すること等により、軌道上での不具合の芽を摘むことを行ってきました。

A2. 「しずく」には、冗長系も含め約140台の機器を搭載しており、これらを接続する電線は約14,000本、機器を取り付ける衛星構体(CFRPやアルミハニカムパネル等)、熱を制御するヒータや多層断熱材(MLI)等、推進系の機器をつなぐ配管等があります。これらは非常に大勢の方々のご尽力により、設計〜製造〜試験の各フェーズを経て完成しています。

担当業務上、それぞれのフェーズで実際に作業している方々と接する機会も多く、皆さんの「しずく」を成功させたいという思いも一緒に受け取ってきたと感じています。

この思いが報われる様にロケットの打ち上げ成功を祈ると共に、その後の運用を成功させたいと思います。

[2012年4月13日 更新]

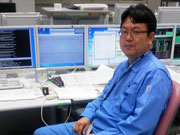

津貫 英信 / 担当:主任開発員

A1. 「しずく」を地上から監視・制御する衛星管制システムの開発および運用を担当しています。

衛星管制システムは国内、海外の地上局を経由して「しずく」の状態データの受信や必要な指令の送信を行うシステムであり、これらのインタフェースや運用方法について時間をかけて調整してきました。現在は追跡管制隊員の訓練・リハーサルを実施しています。試験により検証された地上システム、綿密に検討してきた運用手順、訓練された追跡管制隊員、これらが一体となっていよいよ衛星管制運用の本番を迎えます。

A2. 打ち上げまで残すところあとわずかとなり、やっとここまで来たかという感じですが、衛星管制運用は「しずく」の打ち上げ後、5年以上の長期間にわたって行われます。ミッション達成に向け、これからが本当のスタートとなります。

衛星管制システムは国内、海外の地上局を経由して「しずく」の状態データの受信や必要な指令の送信を行うシステムであり、これらのインタフェースや運用方法について時間をかけて調整してきました。現在は追跡管制隊員の訓練・リハーサルを実施しています。試験により検証された地上システム、綿密に検討してきた運用手順、訓練された追跡管制隊員、これらが一体となっていよいよ衛星管制運用の本番を迎えます。

A2. 打ち上げまで残すところあとわずかとなり、やっとここまで来たかという感じですが、衛星管制運用は「しずく」の打ち上げ後、5年以上の長期間にわたって行われます。ミッション達成に向け、これからが本当のスタートとなります。

[2012年4月11日 更新]

加藤 松明 / 担当:主任開発員

A1. 衛星の電源系(バッテリや太陽電池パドルなど)の開発、衛星の電気試験の取りまとめなどの業務を担当してきました。衛星は電気が無ければ動きませんので、「しずく」では頑丈な電源となるよう電源系統を2系統にし、太陽電池パドルも2翼にしています。その電源がきちんと動くよう設計や試験を行ってきました。

また、衛星を組上げた後に行う電気試験では、衛星の機能を一つ一つ丁寧に確認し、確認漏れがないか、異常な兆候が無いかなど、プロジェクトチームのメンバーだけでなく、JAXAやメーカーの様々な分野の専門家と力を合わせて実施してきました。残すは射場での準備作業となり、ひとまずはホッとしています。

A2. 「しずく」がプロジェクトとして立ち上がる前から携わってきました。当時、紙の上に描かれていた「しずく」が、実体のある衛星として完成し、打ち上げを種子島で待っているというのは、感慨深いですね。

ただ、「しずく」にとっては宇宙に行ってからが本番。これまで厳しい試験を乗り越えてきた「しずく」なので、基礎体力には問題が無いはず。

後は、その優れた能力を宇宙で十分に発揮できるように、地上での準備を進めたいと思います。

また、衛星を組上げた後に行う電気試験では、衛星の機能を一つ一つ丁寧に確認し、確認漏れがないか、異常な兆候が無いかなど、プロジェクトチームのメンバーだけでなく、JAXAやメーカーの様々な分野の専門家と力を合わせて実施してきました。残すは射場での準備作業となり、ひとまずはホッとしています。

A2. 「しずく」がプロジェクトとして立ち上がる前から携わってきました。当時、紙の上に描かれていた「しずく」が、実体のある衛星として完成し、打ち上げを種子島で待っているというのは、感慨深いですね。

ただ、「しずく」にとっては宇宙に行ってからが本番。これまで厳しい試験を乗り越えてきた「しずく」なので、基礎体力には問題が無いはず。

後は、その優れた能力を宇宙で十分に発揮できるように、地上での準備を進めたいと思います。

[2012年4月9日 更新]

森 宗明 / 担当:主任開発員

A1. 通信系サブシステムを担当してきました。通信系は人工衛星の状態を地上へ伝えたり、地上からの指令を受け取ったり、あるいは記録装置に蓄えた観測データを地上へダウンロードしたりする機能を実行するサブシステムです。通信は、やり取りする相手(地上局の人たち)との間で、少しでも誤解があると成り立たない機能なので、海外も含め沢山の関係者と会って、通信のルールを取り決めたり、試験をしてきました。

A2. 「しずく」は他の衛星と同じように、設計・製造・試験のそれぞれの過程の中で問題が起こる度に知恵を寄せ合って解決してきた訳ですが、それだけでなく東日本大震災で筑波宇宙センターが被災するという過酷な状況の中でも、無傷で生き延びてきた誰もが認める幸運な衛星です。

今回私は射場担当として、「しずく」が2012年1月29日の深夜に種子島宇宙センターの第2衛星試験棟に到着して以来、ほとんど衛星に付き添うような毎日を送っていますが、相変わらず良い子で感心します。でも、試験室の中で皆に囲まれている「しずく」を眺めていると、運などではなく、多くの関係者の成功に向けた想いが、この衛星をどんな時でも守ってきた気がするのです。打ち上げまであと少しです。作業の一つ一つに気を抜かず、何としてもミッションを達成することで、日本を元気づけられたらと思います。

A2. 「しずく」は他の衛星と同じように、設計・製造・試験のそれぞれの過程の中で問題が起こる度に知恵を寄せ合って解決してきた訳ですが、それだけでなく東日本大震災で筑波宇宙センターが被災するという過酷な状況の中でも、無傷で生き延びてきた誰もが認める幸運な衛星です。

今回私は射場担当として、「しずく」が2012年1月29日の深夜に種子島宇宙センターの第2衛星試験棟に到着して以来、ほとんど衛星に付き添うような毎日を送っていますが、相変わらず良い子で感心します。でも、試験室の中で皆に囲まれている「しずく」を眺めていると、運などではなく、多くの関係者の成功に向けた想いが、この衛星をどんな時でも守ってきた気がするのです。打ち上げまであと少しです。作業の一つ一つに気を抜かず、何としてもミッションを達成することで、日本を元気づけられたらと思います。

[2012年4月3日 更新]

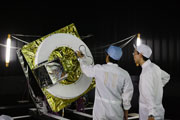

安藤 成将 / 担当:主任開発員

A1. 「しずく」の機械系や構体系の開発とシステム試験を担当しています。人工衛星は、打ち上げの加速度、振動、音響、衝撃に加え、宇宙空間に入ってからも熱による歪みなど、過酷な環境にさらされます。「しずく」の本体(構体)はこの過酷な環境に耐えるように設計されていますが、宇宙環境でも問題ないか、地上で徹底的にテストするのがシステム試験(プロトフライト試験と言います)です。打ち上げの音を模擬した音響試験、真空にした釜の中での熱試験、電気的な性能を確認する試験などを行います。これらの徹底的なテストを無事突破した「しずく」の打ち上げはもうすぐです!

A2. 開発に参加して早5年。GCOM-W1(ジーコムダブリュワン)と呼んでいた衛星に「しずく」という名前も付き、打ち上げを待つまでになりました。「しずく」は厳しい試験をクリアしてきたので心配はないと言いたいところですが、打ち上げた後の「しずく」の姿はこの目で確認出来ませんし、やっぱりドキドキしますね。「しずく」が2mもある大きなアンテナを宇宙で回し続けて、観測データを立派に送ってくれることを心待ちにしています。

(写真 左 安藤主任開発員)

A2. 開発に参加して早5年。GCOM-W1(ジーコムダブリュワン)と呼んでいた衛星に「しずく」という名前も付き、打ち上げを待つまでになりました。「しずく」は厳しい試験をクリアしてきたので心配はないと言いたいところですが、打ち上げた後の「しずく」の姿はこの目で確認出来ませんし、やっぱりドキドキしますね。「しずく」が2mもある大きなアンテナを宇宙で回し続けて、観測データを立派に送ってくれることを心待ちにしています。

(写真 左 安藤主任開発員)

[2012年3月29日 更新]