日欧協力としてのH-IIA/アリアン5政府ミッション

相互バックアップ検討状況

平成15年11月5日

宇宙航空研究開発機構

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

はじめに

1. 基幹ロケット(日本: H-IIA、欧州: アリアン5)

- 宇宙活動の自立性及び宇宙への独自のアクセス能力保持のため、国が開発/維持/向上

- 政府ミッション(衛星)打上げに優先的に使用(原則)

2. バックアップの必要性

万一のトラブルによる政府ミッション打上げ中断リスクへの対応

3. 相互バックアップ

Aのロケットにトラブル発生時、緊急性のあるAの衛星をBのロケットが肩代わりして打上げる。肩代わりした場合、トラブル復旧後にBの衛星をAのロケットで打上げることにより相殺。

H-IIA/アリアン5 政府ミッション相互バックアップの意義

1. 相互バックアップの意義

- 確実な打上げ手段/迅速な代替打上げ手段の提供

- 打上げ機数の確保による、基幹ロケットの健全性確保

2. 日欧が協力することの意義

- 双方向性のある対等な協力と互恵性が実現可能

(背景理由)

(1) 日欧とも自国/自域内にバックアップ機を持たない

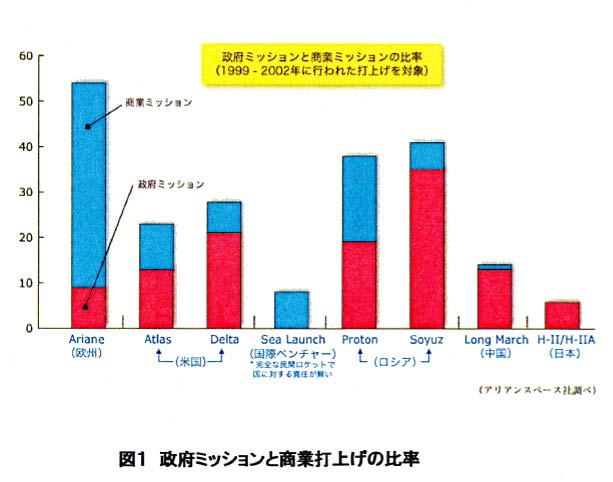

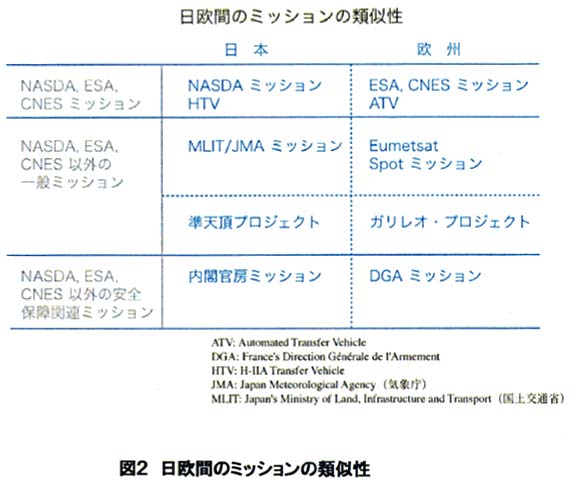

(2) 政府ミッションの規模、種類が類似(図1と図2)

(3) 平和利用原則などの類似性

3. 相互バックアップの基本概念

- 基本的な考え方(前提)

- 標準パターンを設定し、リスク管理上のメリット/制約条件を明確化

- 双方向性の確保(今後、対象ミッションを選定)

- 自国ミッションを優先(バックアップ打上げ引き受けを義務としない)

- 相互バックアップシステムとメカニズム

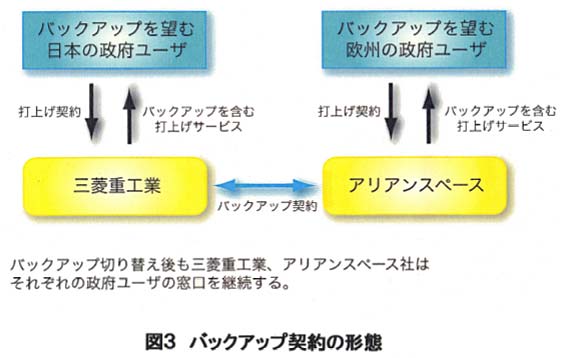

- 窓口の一元化(図3)

バックアップに移行した後も、政府ユーザーへの窓口業務は自国の打上げサービス提供事業者が継続して実施 - 契約から打上げまでの各フェーズにおける、双方の作業内容と責任を定義(検討状況→ (3)バックアップの概念)

- 窓口の一元化(図3)

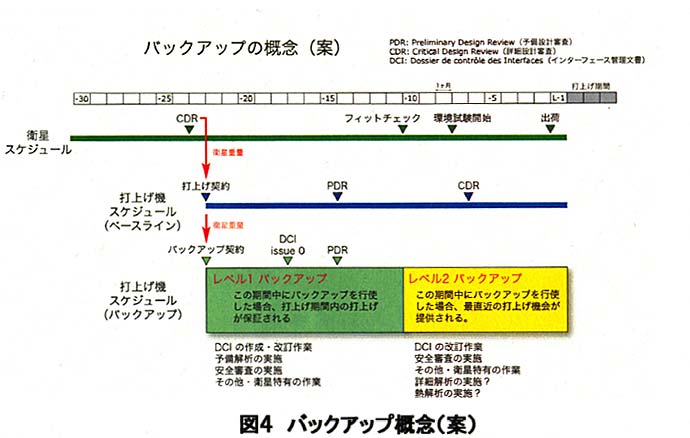

- バックアップの概念(ケーススタディ案)(図4)

- バックアップ用意の決定時期:衛星プロジェクトの開始時期

←衛星を両方のロケットに適合するように設計する必要性 - 契約時期:打上げ22ヶ月前

←希望する打上げ時期の確保

←ロケット側解析作業期間の確保 - レベル1バックアップ時期:打上げ10ヶ月前まで

←使わないかもしれない打上げ時期確保の限界

・打上げ時期を保証 - レベル2バックアップ時期:打上げ10ヶ月前以降

・バックアップ状態の維持

・この期間中にバックアップが必要になった場合、直近で可能な打上げ時期を提供

- バックアップ用意の決定時期:衛星プロジェクトの開始時期

4. 民間における検討

相互バックアップを効率的に機能させるための技術、運用、契約の共通化が必要(今後、検討を本格化)

- 衛星設計に対する、ロケット相互適合性確保のための要求明確化

(衛星/ロケットインタフェース、打上げ時の耐振動環境、等) - バックアップ側における打上げ準備作業要求

5. 法的側面の検討

- 第三者損害賠償条約(宇宙損害責任条約)

日仏双方とも国際条約を批准しており、かつ保険を含む国内制度も整備されているため、顧客となる政府ユーザーは完全に保護されていることを確認。 - 当事者間損害賠償

日欧とも、打上げ契約において、当事者間の損害賠償請求権を放棄させており、整合が取れている。 - 税制面(消費税)での整合性

打上げのための衛星の輸入及び打上げ事業に対して、欧州では非課税であるのに対し、日本では課税対象であり、今後の検討課題。 - 安全管理基準

日本では、高圧ガス取り扱いに関する安全管理基準が厳しい。

6. 政府レベルの枠組みの構築

本バックアップを公平かつ有効に機能させるためには、政府ミッションを包括的に扱うことが重要であり、政府レベルの枠組みの構築が必要。

7. 今後の課題

- 相互バックアップの仕組みの詳細な検討

- 運用効率化※1の利点と実現可能性の検討

(※1: 双方のロケットの特性を活かして積荷を最適化すること) - 互換性のあるマニフェスト管理方法※2の検討

(※2: 打上げ時期及び順序の決定に関する考え方及び責任の所在) - 法的制度の互換性/代替策の検討

- 価格体系の検討

- 民間は技術面、運用面、営業面※3で協力

(※3: ロケット互換性検討の継続実施、契約条件の整合性、等)

H-IIA/アリアン5政府ミッション相互バックアップ検討会(参考)

- 2002年初めにESA、CNES、アリアンスペース社が日本政府(内閣府、文部科学省等)を訪れ、相互バックアップの提案を行った。これを受けて日欧で検討会を発足。

- 検討会メンバー

日本側:NASDA(当時)宇宙輸送システム本部、企画部、国際部

欧州側:アリアンスペース社東京事務所 - 検討項目

- 相互バックアップの意義と実現可能性

- 具体的なバックアップ概念

- 官民の役割

- 今後の課題

|

|

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6417

FAX:03-6266-6910