タンパク質機能・構造解析のための

高品質タンパク質結晶生成プロジェクト

第3回宇宙実験の実施について

宇宙航空研究開発機構

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

高品質タンパク質結晶生成プロジェクト第3回宇宙実験の実施

- ●打上予定日時:

- 平成16年1月29日 20時57分(日本時間)

- ●打上時輸送手段:

- プログレス補給船(13P)

- ●帰還予定日:

- 平成16年4月29日(予定)

- ●帰還時輸送手段:

- ソユーズ宇宙船(7S)

- ●実験実施場所:

- 国際宇宙ステーション(米国実験棟)

- ●実験実施期間:

- 約3ヶ月間

- ●実験装置:

- タンパク質結晶生成装置 3式 (69個の結晶生成用セルを搭載)、恒温槽(温度保持装置)

- ●利用機関等:

- 理化学研究所

農業生物資源研究所

タンパク3000プロジェクト 大学拠点(3拠点)

蛋白質構造解析コンソーシアムに参加する企業(4社)

先導的応用化研究(6テーマ)

その他(ESAタンパク質、JAXA技術開発用タンパク質) - ●搭載タンパク質:

- 45種類(結晶生成用セル57個)

第3回宇宙実験の特徴と搭載タンパク質数

●高品質タンパク質結晶生成技術の確立のため、第2回宇宙実験で発生した課題等を改良して実施 (別紙1参照)

●STS-107ミッションで成果を喪失したテーマのうち、先導的応用化研究テーマの一部を再実施

●新たな利用機関の参加

・タンパク3000プロジェクト大学拠点

・蛋白質構造解析コンソーシアム参加の企業3社

●米国実験棟内の恒温槽の利用(NASAより無償借用(第2回と同様))

●ESAのタンパク質を搭載

●搭載予定タンパク質数

| 利用機関 | 搭載タンパク質数 |

|---|---|

| 理化学研究所 横浜研究所ゲノム科学総合研究センター 播磨研究所ハイスループットファクトリー 播磨研究所ストラクチュローム研究グループ |

16種類 4種類 5種類 7種類 |

| 農業生物資源研究所 | 3種類 |

| タンパク3000プロジェクト大学拠点(3拠点) | 4種類 |

| 蛋白質構造解析コンソーシアム(4社) | 5種類 |

| 先導的応用化研究 | 9種類 |

| ESAタンパク質 | 6種類 |

| JAXA技術開発用タンパク質 | 2種類 |

| 合計 | 45種類 順不同 |

第3回宇宙実験における見直し・改善点(別紙1)

●第2回で出た課題への対応

・結晶生成用セル内のガラス細管に充填したタンパク質試料の減少が発生

⇒ガラス細管の封止方法を変更することにより、試料の減少を抑える。

・打上時及び帰還時の結晶生成装置周辺の環境温度が変動

⇒温度保持剤を装置内に入れることで、変動を軽減する。

●利用者ニーズへの対応

・宇宙実験に必要なタンパク質試料の量を2/3に削減することにより、多様な利用要求に対応。

・結晶化条件検討作業の手順見直しにより、準備期間を3.5ヶ月から約3ヶ月程度に短縮。

●結晶化成功率の向上にむけて

・第1回実験の結果では、高い粘度の結晶化溶液の使用は、微小重力効果が顕在化する傾向が得られており、当該溶液の使用は、結晶生成確率の向上に有効である。

⇒利用者説明会等を通じて、高粘度の結晶化溶液を推奨。

|

|

<参考1-1> 高品質タンパク質結晶生成プロジェクトの特徴と概要

■プロジェクトの特徴

- ロシアとの商業利用契約とESAとの技術協力

- 継続的、安定的な宇宙実験機会の確保

- ポストゲノム時代への対応

■プロジェクトの概要

ただし、4回目(2004年)以降は、JAXAが開発する結晶生成セルの利用を想定

<参考1-2>実施体制及び国内利用機関との利用の枠組み

<参考2-1> 宇宙放射線線量計検証実験

1. 計画の概要

−目的

・ライフサイエンス実験での必須の環境データである放射線を計測する積算型線量計の宇宙での技術検証を行う。

−参加形態

・ESAとロシアとの共同プロジェクトへ参加、 ドイツ航空宇宙センターのDr.G.RitzeがPI(Principal Investigator)。

9カ国14機関が参加。

−打上げ

・平成16年1月 プログレス補給機により打上げ

・船外活動によりロシアサービスモジュールの外壁に取り付け

2. 実験の概要

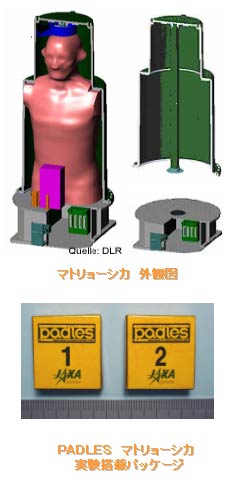

−マトリョーシカ実験

・人体を模擬したファントムの、眼や内臓に相当する部分に放射線を計測する線量計を埋め込み、船外に置くことで、船外活動中の宇宙飛行士の放射線被ばく線量の評価を行う。

・1年間サービスモジュールの外壁に取り付け、その後回収。

−日本の参加実験装置

・生物試料対応型ドシメータパッケージ(PADLES)を2ヶ所に搭載

(1)ファントム頭部 (約1年間 搭載)

(2)ISS サービスモジュール内 (約1年間 搭載)

(3)コントロールパッケージ (約1年間 地上対照保管)

・生物試料の宇宙滞在期間に受けた被ばく線量評価するため、吸収線量、線量当量、LET分布の物理計測データを測定。

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6417

FAX:03-6266-6910