第14号科学衛星(SOLAR-A)「ようこう」の運用終了について

宇宙航空研究開発機構

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1.「ようこう」の概要

(1)打上げ

「ようこう」は平成3年8月30日に宇宙科学研究所鹿児島宇宙空間観測所(当時)からM−3SII型ロケット6号機により打ち上げられた。

(2)ミッション目的、ミッション期間

日米、日英米の国際協力で製作されたX線望遠鏡とX線分光計を含め、計4種類の観測装置を搭載し、太陽大気(コロナ)及びそこで起こる太陽フレアの高精度観測を行うことを目的とした衛星であり、ミッション寿命最低3年を想定して製作された

(3)成果

「ようこう」は、太陽コロナがさまざまな時間スケールでダイナミックに構造を変えていること、フレア等の爆発現象が太陽コロナ中の「磁気リコネクション」現象であることを世界で初めて観測的に明らかにする等、数々の画期的な科学成果を産み出した(別添資料参照)。

衛星及び全ての搭載観測装置が、当初想定のミッション寿命3年を超えた時点でも、なお健全な状態であり、結果として10年3ヶ月の長期にわたって科学運用を継続することができ、太陽活動周期の1周期(約11年)をほぼカバーした世界初の太陽観測衛星となった。

この間、取得された観測データは世界中の研究者に活用されるとともに、太陽活動を監視する最適なデータのひとつとして、国内外で広く活用されてきた。

2.現在までの運用状況

(1)観測中断の経緯

運用の長期化に伴い、衛星の各種部品の性能劣化が目立つようになり、とりわけ運用9年を経過した平成12年秋からは姿勢制御系の各種センサ/アクチュエータの劣化の進行により、これに対処するため複雑で困難な運用を余儀なくされるようになっていた。

平成13年12月15日、「ようこう」が南太平洋上空で金環日食帯を通過するという状況に直面し、通常の姿勢制御を中断して待機姿勢に移行する過程で、衛星が予期せぬ回転を始めて太陽指向姿勢を失い、太陽パドルの発電量及び搭載蓄電池の充電量の減少をきたし、観測機器の電源が遮断され、観測が中断されるに到った。

(2)観測再開の方策

観測を再開するためには、搭載蓄電池を充電し、その電力を用いて太陽指向姿勢を回復する必要があるが、衛星はスピン状態に陥っており、太陽パドルの発電量が下がっているので、消費電力を最小化する措置をとり、スピン状態(軸方向、周期)の変化により搭載電池の充電が可能となる条件が整うことを待つこととした。

この間、太陽パドルに日照がある時には衛星としての最低限の機能を発揮させることができたので、衛星状態監視のための最小限の運用を継続してきた。

(3)現状

しかしながら、約2年間にわたって衛星電池の充電を再開できる条件は整わず、今後も、この状態から衛星姿勢を立て直して観測を再開する見込みはほとんどないと判断せざるをえない。

他方、衛星の軌道高度が落ちてきており、仮に観測が再開できたとしても「ようこう」の大気圏再突入までの期間は3年程度と見積もられる。

3.今後の対応

「ようこう」の現状を踏まえ、電波発信停止作業を平成16年4月末までに完了させ、衛星の運用を終了させることとする。

なお、「ようこう」における10年有余の運用で取得された観測データは、今もなお、世界中の太陽物理学等の研究者により貴重な研究資料として活用され続けている。このデータベースを引きつづき維持・管理していくとともに、データ解析ツールを次期太陽観測衛星SOLAR−B(平成18年度打上げ予定)に引き継いでいくことを予定している。

|

|

「ようこう」の主な成果のサマリ

1.主な科学成果

「ようこう」は、第22/23太陽活動周期をほぼ一周期フルにカバーする期間(10年3ヶ月)にわたり観測を行い、数多くの成果をあげることができた。これは単に太陽物理学の研究にとどまらず、「磁気リコネクション」をキーワードにして、周辺の太陽地球環境・地球電磁気学、プラズマ物理学や恒星・銀河物理学の発展にも貢献するものであった。「ようこう」衛星の主な発見は、以下のようにまとめられる。

- フレアループの頂上付近の硬X線源(図版1)

- 長い継続時間をもつフレア中に形成されるカスプ構造(図版2)

- 太陽コロナ中のX線ジェット現象(図版3)

- 頻繁に上方へ膨張する活動領域磁気ループ(図版4)

- 巨大な爆発現象により引き起こされる大規模コロナ構造の再編成(図版5)

これらはいずれも太陽コロナで起こる非常にダイナミックな現象であり、「ようこう」により、その活動性の源がコロナ磁場を介する磁気リコネクション現象に起因していることを、初めて観測的に検証したと言うことができる。

「ようこう」のデータを用いて書かれた論文や著作の数は、平成16年3月集計の時点で1,800編を越え、うち査読付きの論文数は1,143編を数えている(2003年以降の分は暫定集計結果)。

2.国際協力、人材育成と成果の社会還元における貢献

- 「ようこう」では日・英・米を中心に、その得意技術を持ち寄り、衛星の開発・製作段階から、大規模な国際協力が展開されてきた。

- 計7ヶ国から、毎年10人以上の外国人研究者が相模原キャンパスに滞在して、衛星の科学運用にも参加した。

- 取得されたデータは、速やかに世界の研究者に公開され、研究に供されることところとなった。「ようこう」チームの主催した国際シンポジウムは、毎年1回(計10回)以上にも及び、またIAUやCOSPARの科学総会などに付随して、「ようこう」関連のシンポジウムが数多く開催された。

- 「ようこう」の画像は、インターネットで即刻世界に配信され、世界の太陽観測所で観測計画の策定や宇宙天気予報の基礎データとして活用された。

- 「ようこう」の観測成果を用いて学位を取得した者は世界で55名、うち国内の取得者数25名(平成14年度まで)となっている。また国内で修士号を取得した者は47名である。

- 「ようこう」の画像は、X線という全く新しい目で見た太陽像であり、それを動画に編集したものは、最先端の科学成果を親しみやすい形で示したものとして、一般の方々に受け入れられた。スミソニアン航空宇宙博物館(ワシントンDC)でビデオの常設展示がなされたのをはじめ、世界各国の博物館・科学館、テレビ番組、科学映画、雑誌などで広く紹介され、更には教科書にもその画像が登場し、科学教育と啓蒙活動のために活用されてきた。

パンフレット『ようこうが見た太陽像−打ち上げから5年−』

『ISASニュース』2003年1月号(特集:「ようこう」の10年)

「ようこう」衛星による発見

― フレアループ頂上の硬X線源 ―

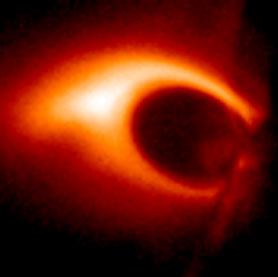

硬X線は、フレアで加速された高エネルギー電子がそのエネルギーを消費している領域を示している。「ようこう」で取得される硬X線像、軟X線像、そして可視光像からこの過程について新たな情報を得た。 フレアにより生成される加速電子とループとの相互作用により、強度の大きい硬X線が発生している。 「ようこう」はフレアループ頂上にある硬X線源の存在を明らかにした。ループの両足での硬X線強度変化のタイミングから、電子の加速がループの頂上付近で起きていることが証明された。 白色光フレアのカーネルがフレアループの足元で観測される硬X線源の位置と一致することが分かった。 太陽の縁で1992年1月13日に観測されたフレア。エネルギーバンドの異なる硬X線像(等高線)を軟X線像(カラー)の上に重ねてある。エネルギーバンドは上から、13.9 - 22.7keV、22.7 - 32.7keV、32.7 - 52.7keVである。 ― フレアのカスプ構造 ―コロナループの上方で反対方向を向いた磁場がつなぎ変わると、磁場のエネルギーが解放され高温のプラズマが生成される。このとき、コロナループの頂上付近には尖った(カスプ)構造が形成される。「ようこう」はこのカスプ構造を数多く観測し、太陽コロナで実際に磁気リコネクションが起こっていることを明らかにした。

― X線ジェット ―

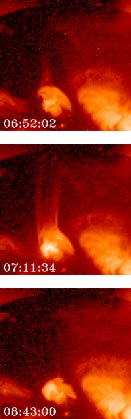

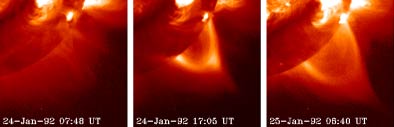

太陽コロナ中で発生するX線ジェットは、「ようこう」の軟X線望遠鏡により発見された新しい現象である。右に示した連続画像の中央で見られるジェット現象は、その形状から「アネモネジェット」と呼ばれている。この種のジェットは、コロナホール中で磁気フラックスが光球から上昇する際に磁気再結合過程を通して発生する。 高エネルギー電子がコロナから惑星間空間に向かって流出する時に発生する?型電波バーストを引き起こすX線ジェットが観測されている。これは磁気再結合過程の際に電子が高エネルギーにまで加速されるということを示した点で重要である。 ― 膨張するコロナ ―

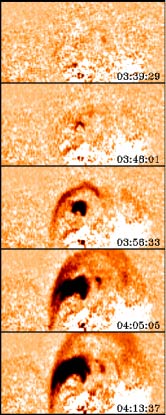

「ようこう」軟X線望遠鏡で撮影された連続画像から、活動領域中の磁気ループが毎秒数10kmの速度で上方へ膨張して行くのが頻繁に見られることが分かった。右の図の場合は、およそ毎秒40kmの速度で磁気ループが膨張している。 「ようこう」のデータ解析により、このようなコロナの膨張が太陽風の低速成分に寄与していることを示すことができた。 1992年4月22日に観測された磁気ループの膨張。X線輝度を増加させながら外部コロナへと膨張してゆく様子がとらえられている。図の横幅のサイズは5.4分角(236,000km;太陽半径のおよそ3分の1)である。 ― 大規模なコロナの再編成 ―

コロナ大規模噴出現象(コロナ・マス・エジェクション;CME)に伴って形成されたコロナの構造。時間とともに構造が大きくなっていく様子がとらえられている。 「ようこう」は大規模なコロナの構造の変化を引き起こす巨大な爆発現象を数多く観測することができた。 コロナの構造の再編成に先駆けて高速の噴出物が見られ、その結果として大規模なコロナループが形成される。 上の右図で鋭いカスプ構造が巨大なループの頂上付近にみられる。これは、磁気リコネクション過程が大きなサイズの磁気ループでも起こりうることを示している。 |

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6417

FAX:03-6266-6910