平成15年度 宇宙開発ベンチャー制度 成果報告について

平成16年5月12日

宇宙航空研究開発機構

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

目的:

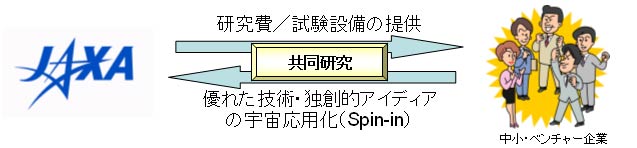

JAXAの技術者・研究者と中小・ベンチャー企業との共同研究を通じて、民生分野の優れた技術や独創的なアイディアを宇宙分野に応用化するプログラム。(平成12年度から旧NASDAの制度として実施) 本制度を通じて、宇宙への「しきい」を下げ、宇宙開発利用への参加者を増やすことで. 宇宙開発利用の裾野を広げるとともに、民生技術の宇宙分野への展開により、新産業・. 雇用創出を促し、地域経済・企業の活性化に貢献することも目指す。

研究形態:JAXAと中小・ベンチャー企業(大企業社内ベンチャー/大学発ベンチャー含む)との共同研究。研究区分:提案研究テーマ内容に応じて、戦略研究(応用化研究:研究費500〜1000万円程度)と芽出し調査研究(可能性検討:研究費100万円)の2種類。成果の取り扱い:JAXA及び中小・ベンチャー企業の共有とし、貢献度に応じて持分を決定。実施概要:

|

|

戦略研究テーマ<3件>

| No | 機関名 | 研究テーマ名 | 都道府県名 |

|---|---|---|---|

| 1 | (株)エックスレイプレシジョン | 惑星・恒星の結晶性化合物非破壊分析システムの要素技術開発 | 京都府 |

| 2 | シーエムシー技術開発(株) | カーボンマイクロコイル(CMC)を活用した衛星通信用高性能マイクロアンテナの実用化研究 | 岐阜県 |

| 3 | (株)アクロス | 3次元繊維配向を持つ超高性能カーボン・金属複合新素材の研究開発 | 埼玉県 |

芽出し研究テーマ<14件>

| No | 機関名 | 提案名 | 都道府県名 |

|---|---|---|---|

| 1 | (株)ユー・コーポレーション | 将来宇宙機搭載用高熱伝導自励振動型ヒートパイプの開発 | 群馬県 |

| 2 | (有)井藤電機鉄工所 | 3次元音場再生可能な頭外定位ヘッドホンシステムの開発 | 三重県 |

| 3 | アドバンストスペーステクノロジー(株) | 特殊電鋳コーティングを施した炭素基複合材を用いた燃料タンク及び配管の軽量化対策 | 福岡県 |

| 4 | 太盛工業(株) | ミクロン級ポーラス材料の開発 | 大阪府 |

| 5 | 高松帝酸(株) | 高分子材の耐宇宙環境性向上を目指した直接フッ化表面改質技術の開発 | 香川県 |

| 6 | (株)化研 | フラーレンファイバーナノ配線材料の開発 | 茨城県 |

| 7 | (株)アストロリサーチ | 超小型リアクションホイールのトルク測定器開発 | 神奈川県 |

| 8 | (株)インパルス物理研究所 | 静電気放電による電磁妨害作用解析の為の基礎技術の開発 | 神奈川県 |

| 9 | (株)フジキン | MR(Magneto-Rheological)流体を利用したシールの実用化 | 大阪府 |

| 10 | (株)エーシーティー・エルエスアイ | 高機能、低消費電力 DCブラシレスモータードライバICの開発 | 神奈川県 |

| 11 | (株)サーマルプリンタ研究所 | 距離センサー及び視覚センサー用自動焦点調節装置 | 福井県 |

| 12 | 三立工業(株) | スペース・マイクロ・昆虫(SMI)の研究 | 東京都 |

| 13 | (株)レーザック(※東京大学発ベンチャー) | 極低温・超高温耐用光ファイバーセンサシステムの開発 | 東京都 |

| 14 | (株)エムアイエムエンジニアリング | ガイアドライブを利用した展開構造物 | 神奈川県 |

宇宙開発ベンチャー優秀賞

惑星・恒星の結晶化化合物非破壊分析システムの要素技術開発 ≪(株)エックスレイプレシジョン・京都府≫

惑星・恒星における鉱物資源のその場での無人探査を可能にする結晶性化合物非破壊分析プローブに組み込むことを目的として、高圧電源を一体化した冷却フリー小型X線源の開発を行った。

昨年度の芽出し研究成果であるトリアータングステン陰極材料を用いた小型X線管の真空封じを行うとともに12V入力による小型高圧電源を開発した。X線管自体の電極形状の改良も行うことにより輝度、指向性が向上したX線の発生が可能であることを確認した。

更なる小型化・高精度化を図り、医療分野(血管内挿入、内視鏡との組合せ等)や原子力施設の無人検査などに応用が期待される。

宇宙開発ベンチャー優秀賞

極低温・超高温耐用光ファイバーセンサシステムの開発 ≪(株)レーザック・東京都≫

室温から-160℃程度での極低温で使用できるアコースティックエミッション(AE)※用光ファイバーセンサを開発した。

従来型のAEセンサでは冷却過程でセンサ自身からノイズを発生するという問題があったが、このセンサはノイズを発生しないうえ、温度によるセンサ機能の変化もない。

また、厚みが1mm以下、径も2cmほどであるため取り扱いが容易で、広帯域特性を有することから、冷却過程で損傷の発生が多いとされる複合材料製構造物(CFRPタンク等)への適用も期待されるほか、他の振動・音響測定へ応用することも可能である。

※アコースティック・エミッション( AE):材料の亀裂の発生や進展などの破壊に伴って発生する弾性波

宇宙開発ベンチャー審査員特別賞

距離センサー及び視覚センサー用自動焦点調節装置 ≪(株)サーマルプリンタ研究所・福井県≫

電気光学効果を有するPLZT※透明セラミックを用い、電気制御が可能で、連続的に焦点距離を変えられる焦点可変レンズの試作を行った。

温度サイクル試験により膜密着性の評価及び熱光学特性の基礎データを取得し、10μsの高速制御が可能と判明した。また、散乱の少ないPLZT組成の選択、高速応答性、耐放射線性試験も実施した。 今後、宇宙ロボットの視覚センサーなどへの応用を期待される。

※PLZT:鉛(Pb)・ランタン(La)・ジルコン(Zr)・チタン(Ti)を含む酸化物セラミックス

宇宙開発ベンチャー審査員特別賞

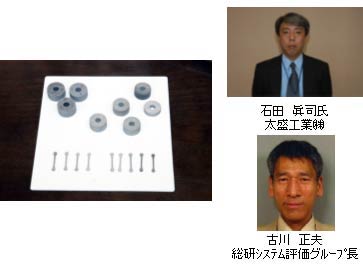

ミクロン級ポーラス材料の開発 ≪太盛工業(株)・大阪府≫

人工衛星の熱変換機器用のため、空孔径,空孔率が制御されたアルミニウム製ミクロン級ポーラス材料を開発した。ミクロン級ポーラス構造による高い毛細管力と、高熱伝導、軽量というアルミニウムの性質を併せ持つ画期的な材料である。

さらに、従来は困難と考えられていたアルミニウムの金属粉末射出成形法化も達成でき、アルミニウム製ミクロン級ポーラス材料がニアネットシェイプ※で量産可能になった。

今後、電子機器デバイスの放熱器、ウイルス、雑菌の排除効果のあるマイクロミスト発生装置への応用に期待される。

※ニアネットシェイプ:仕上げ工程の加工時間を減らすため、あらかじめ最終製品の寸法に近づけた形状にする素材成型法。

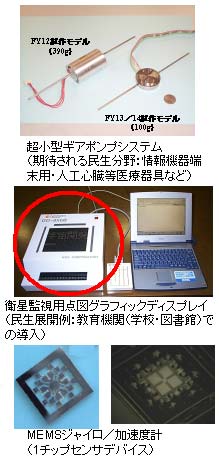

宇宙開発ベンチャー制度 過去4年間の成果(平成12〜15年度)(1)平成12〜15年度の4年間の応募総数は、戦略研究90件・芽出し研究117件であり、うち採択件数は、戦略研究17件・芽出し研究59件。特許出願については、平成15年度までに9件(米国・仏国含む)の実績があった。(2)本制度の目的であった宇宙機への搭載、地上設備等への応用化は具体的な実績はないものの、超小型ギアポンプ、衛星監視用点図グラフィックディスプレイ、MEMS※ジャイロ/加速度計、超耐熱セラミックス、光触媒材料、ミクロン級ポーラス材料など世界最先端のものも含む宇宙/民生の両分野での技術を獲得した。

※MEMS: Micro Electro Mechanical System(マイクロマシン技術)

(3)また、一早く、中小・ベンチャー企業に宇宙開発への門戸を開いた産学官連携の先駆的な取り組みである本制度は、 JAXAとの共同研究を通じて、中小企業等の宇宙分野における技術・知見を学ぶ絶好の参画機会となり、次なる宇宙 産業の担い手(プレーヤー)の醸成、裾野の拡大に寄与した。 この中小企業による宇宙分野における技術・知見の習得 は、共同研究後の他分野、他産業への事業展開の後押し にもなった。 (4)併せて、全国各地での技術交流会の開催も功を奏し、東大阪市、神奈川県・大田区及び九州、北海道地区などの中小企業群の宇宙分野への参画気運を盛り上げ、結果、小型衛星開発(中小企業群によるNEDO※研究開発費の獲得)や宇宙用部品調達など地域活性化事業のきっかけを作った。

※NEDO:独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

(5)さらに、ものづくりの原点に根ざした地域・中小企業との共同研究は、JAXAの技術基盤の形成に有益なものであった。 今後の予定(1)本制度での研究成果をJAXA公開ホームページ※などを通じて、広く機構内外にも情報発信を図っていく一方、産学官連携コーディネーターを中心に研究成果の機構事業(プロジェクト等)への有効活用及び民生展開も図っていく予定。(2)平成16年度以降、本制度はJAXA産学官連携部における「宇宙への参加を容易にする仕組み(オープンラボ)」の一制度として運営される。 |

|

|

|