高品質タンパク質結晶生成プロジェクト

(第3回宇宙実験)等の実施結果(速報)

宇宙航空研究開発機構

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

第3回宇宙実験の運用状況

軌道上

※1:GCF(Granada Crystallization Facility、タンパク質結晶生成装置)

※2:GCB(Granada Crystallization Box、タンパク質の結晶生成用のセル) ※3:CGBA(Commercial Generic Bioprocessing Apparatus) 打上

帰還

|

|

第3回宇宙実験の特徴と搭載タンパク質数

- 高品質タンパク質結晶生成技術の確立のため、第2回宇宙実験で発生した課題等を改善して実施(別紙1参照)

- STS-107ミッションで成果を喪失したテーマのうち、先導的応用化研究テーマの一部を再実施

- 新たな利用機関の参加

・タンパク3000プロジェクト大学拠点

・蛋白質構造解析コンソーシアム参加の企業3社 - 米国実験棟内の恒温槽の利用(NASAより無償借用(第2回と同様))

- ESAのタンパク質を搭載

- 搭載タンパク質数

| 利用機関 | 搭載タンパク質数 |

|---|---|

| 理化学研究所 横浜研究所ゲノム科学総合研究センター 播磨研究所ハイスループットファクトリー 播磨研究所ストラクチュローム研究グループ |

16種類 4種類 5種類 7種類 |

| 農業生物資源研究所 | 3種類 |

| タンパク3000プロジェクト大学拠点(3拠点) | 4種類 |

| 蛋白質構造解析コンソーシアム(4社) | 5種類 |

| 先導的応用化研究 | 9種類 |

| ESAタンパク質 | 6種類 |

| JAXA技術研究用タンパク質 | 2種類 |

| 合計 | 45種類 順不同 |

第3回宇宙実験結果 1

顕微鏡観察による結晶生成結果の概要

第3回宇宙実験結果 2

第1回から第3回までの結晶生成の状況

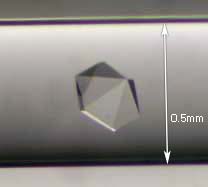

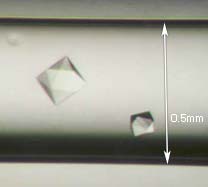

取得した結晶の写真

|

|

今後の予定

-

第3回宇宙実験で得られた結晶については、利用機関において3ヶ月程度(平成16年8月頃)を目処に、放射光施設等によるデータ取得及び結晶品質の評価を行った後、構造解析を実施し、1年後を目処に結果をとりまとめる予定。

-

第4回宇宙実験に向けては、JAXAで開発中の高密度化した結晶生成セルも一部搭載する予定。

-

第1回のX線による結晶評価と構造解析の結果については、7月を目処に宇宙開発委員会に報告する予定。

|

|

第3回宇宙実験における見直し・改善点 (別紙1)

- 第2回で出た課題への対応

- 結晶生成用セル内のガラス細管に充填したタンパク質試料の減少が発生

»ガラス細管の封止方法を変更することにより、試料の減少を抑える。※

※:第3回実験でも再度発生したため、現在対策を検討中。 - 打上時及び帰還時の結晶生成装置周辺の環境温度が変動

»温度保持剤を装置内に入れることで、変動を軽減する。 - 利用者ニーズへの対応

- 宇宙実験に必要なタンパク質試料の量を2/3に削減することにより、多様な利用要求に対応。

- 結晶化条件検討作業の手順見直しにより、準備期間を3.5ヶ月から約3ヶ月程度に短縮。

- 結晶化成功率の向上にむけて

- 第1回実験の結果では、高い粘度の結晶化溶液の使用は、微小重力効果が顕在化する傾向が得られており、当該溶液の使用は、結晶生成確率の向上に有効である。

»利用者説明会等を通じて、高粘度の結晶化溶液を推奨。

(参考1-1) 高品質タンパク質結晶生成プロジェクトの特徴と概要

■プロジェクトの特徴

- ロシアとの商業利用契約とESAとの技術協力

- 継続的、安定的な宇宙実験機会の確保

- ポストゲノム時代への対応

■プロジェクトの概要

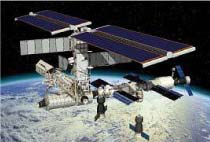

- 実験実施場所: 国際宇宙ステーション サービスモジュール/米国実験棟

- 打上げロケット: プログレス無人貨物船

- 回収宇宙船: ソユーズ宇宙船

- 実験実施回数: 2003年2月以降3年間、年2回(計6回)を予定

- 実験実施期間: 2〜4ヶ月

- 実験装置: ESAのタンパク質結晶生成装置及び結晶生成用セルただし、4回目(2004年)以降は、JAXAが開発する結晶生成セルも利用

(参考1-2) 高品質タンパク質結晶生成プロジェクトの実施体制実施体制

(参考1-3) 高品質タンパク質結晶生成プロジェクトの国内利用機関との利用の枠組み

(参考2-1) 微小粒子捕獲実験及び材料曝露実験の作業状況

微小粒子捕獲実験及び材料曝露実験の概要- 軌道上宇宙環境の把握(宇宙環境モデルの最新化)を目的とした「微小粒子捕獲実験(MPAC実験)」

- 微小粒子捕獲実験ではISS軌道上に存在するスペースデブリ、マイクロメテオロイド等の評価を行い、安全な宇宙活動に支障をきたす恐れのある微小粒子環境の把握、宇宙環境モデルの最新化などに資する。

- 宇宙用部品・材料の耐宇宙環境性評価、高性能・長寿命材料の開発、JAXA認定部品・材料の宇宙実証を目的とした「材料曝露実験(SEED実験)」

- 材料曝露実験では宇宙機の長寿命化,高信頼性化の為に、各種の宇宙用材料(熱制御材料、固体潤滑剤など)を宇宙環境にさらし、それら材料の劣化状況及び宇宙機からのアウトガスなどによる汚染状況を評価し、今後の宇宙用機器等の開発に資する。

»人工衛星等宇宙機の設計・開発指針へ反映することを最終目的としている

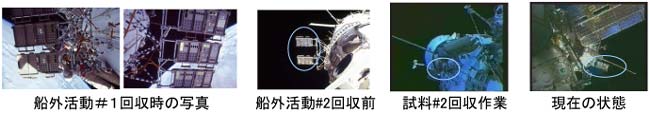

(参考2-2) 微小粒子捕獲実験及び材料曝露実験の作業状況

これまでにわが国が実施してきた同種の実験と比べて長期間の実験であり、さらに、実験開始後約1年、約2年及び約3年経過毎に実験試料を回収するため、最長約3年間にわたる微小粒子の捕獲数変化、曝露材料の経年変化を評価することが可能である。

(参考2-3) 高品質タンパク質結晶生成プロジェクトの特徴と概要

第2回回収試料に関する状況

平成13年8月21日に打ち上げられ、平成16年2月27日に試料#2の船内回収、4月30日に試料#2の地上回収が行われた。5月11日にモスクワで試料#2がJAXAへ引渡され、5月16日に我が国に持ち帰った。また、試料回収より約1年後(平成17年5月)を目処に評価状況をとりまとめる予定である。

第1回回収試料、第3回回収試料に関する状況

試料#1に関しては、JAXA、各研究者による評価が、ほぼ完了したところであり、別途、評価状況を宇宙開発委員会へ報告する予定である。また、最終試料(試料#3)については、曝露実験を継続中であり、最終試料回収から約1年後(平成18年12月)を目処に総合評価結果を宇宙開発委員会へ報告する予定である。

(参考3) 高品質タンパク質結晶生成プロジェクトの特徴と概要

線虫国際共同実験

ゲノム科学のモデル生物として多くの研究者に利用されているC. elegans(線虫)が宇宙実験において有用であることの確認と, 実験技術の確立を図ることを目的とし、フランス国立宇宙研究センター(CNES)が計画した線虫国際共同実験へ、日仏の宇宙協力の一環として参加。他の宇宙機関としてはNASA及びCSAが参加する。約10日間のISSでの飛行による微小重力や宇宙放射線の影響を各国の協力により多角的に解析する。実験試料はESAの実験装置と共に平成16年4月19日に8Sフライトのソユーズで打上げられ、ロシアサービスモジュールでの実験の後、4月30日に帰還した。

飛行サンプルの回収

実験試料の線虫は、モスクワからフランス・ツールーズへ輸送され、5月3日にJAXAに引き渡されたのち、5月6日に筑波宇宙センターに到着。 軌道上の微小重力の実験群と地上で実施した実験群を比較する。今後1年間でJAXAおよび各研究協力者により解析され、成果を各機関の実験参加者合同で報告する予定。

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6417

FAX:03-6266-6910