陸域観測技術衛星「だいち」搭載フェーズドアレイ方式Lバンド

合成開口レーダ(PALSAR)が観測した

レイテ島画像の提供について

平成18年2月25日

宇宙航空研究開発機構

宇宙航空研究開発機構は、陸域観測技術衛星「だいち」搭載のフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)により、2月17日に大規模な地すべりが発生したフィリピン共和国レイテ島付近の画像の取得及び解析を行うと共に、下記機関へ提供致しましたので、お知らせ致します。

【画像を提供した機関】

・国際災害チャータ事務局*1

・アジア防災センター*2

この画像は「だいち」の初期機能確認試験の一環として取得したもので、平成18年2月24日10時50分頃(日本時間)に観測したものです。別紙1に画像及び解説を添付致します。

*1 国際災害チャータ:別紙2を参照下さい。

*2 アジア防災センター: アジア地域レベルでの多国間防災協力を推進する中心機関として1998年に神戸に設立され、各国関係機関の防災専門家の交流、防災情報の収集・提供、多国間防災協力に関する調査研究などの活動を行っている。

今回JAXAが提供した画像については、同センターを経由して現地の対策組織に提供される予定。

(同センターのURL: http://www.adrc.or.jp/top_j.php )

|

|

別紙1

【 画像解説 】

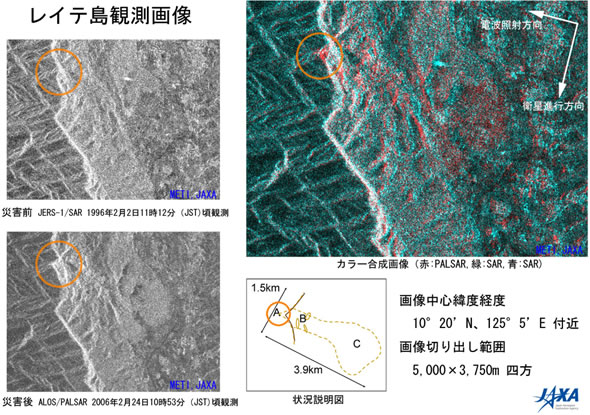

図1及び図2は「だいち」に搭載されたフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR*)によって、2006年2月24日にレイテ島の東側を南下する軌道から観測した地すべり発生後の画像と、地球資源衛星1号「ふよう1号」(JERS-1)搭載の合成開口レーダ(SAR)によって1996年2月2日に観測した画像とを比較したものです。

*PALSARは、経済産業省(METI)と宇宙航空研究開発機構が共同開発したセンサです。

図1 レイテ島観測画像

解析に使用された2つのレーダーはほぼ同じ特性(周波数など)を持ち、今回の画像に関しては入射角もほぼ同じであったことから、簡易的な重ね合わせで観測場所の状況の違いを調べることができます(図1)。レーダー画像間の変化分を強調するために、図1左上のふよう1号の画像に青及び緑色を、左下のだいちの画像に赤色を割り付けて、カラー合成を行いました。これにより、山岳地帯での地形の違いや平地での明るさの違いを色によって確認することができ、以前に比べて明るくなったところはより赤く見えることになります。

図1右側のカラー合成画像では、丸印で示した山頂から南東に向かって、幅にして最大1.5km程度、長さ3.9km程度の赤い領域が広がっています。斜面(状況説明図のB領域)では明るさがところどころ上昇していますが、これは地すべりで削り取られた山肌の斜面が衛星面を向いたことによるものと考えることができ、少なくとも3ヵ所程度大きな崩落があるように思われます。

平地(状況説明図のC領域)で明るくなった部分は、崩壊した土砂が水分を多く含むことにより電波の反射が強くなったことによるものと考えることが可能です。したがって、赤い領域が地すべりの影響を示している可能性が高いものと考えられます。

また、丸印で囲んだ山頂近傍(状況説明図のA領域)では、山頂が電波の照射方向(画像では左上の方向)に移動したように表示されていますが、これはレーダーの画像処理の特性によるもので、見かけの移動量と入射角(37度)の情報から、100メートル程度の崩落が生じたことによるものと解釈することができます。

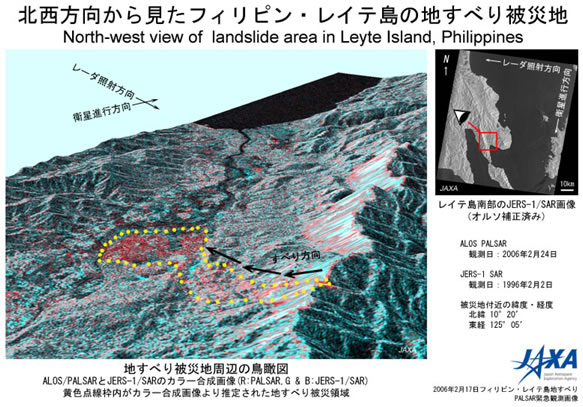

図2 北西方向から見たレイテ島

図2では、これらの変化を北西方向から見た鳥瞰図によって表現しています。

鳥瞰図の作成に必要な高さ方向の情報には、2000年2月に毛利宇宙飛行士が搭乗したスペースシャトル「エンデバー」が観測したデータを各国が協力して解析し、90m解像度で全地球をカバーした標高データを用いました。

なお、図2では画面右側の稜線から東側の斜面に滑らかに表示されている面がありますが、これはレーダー電波の入射角と斜面との位置関係で生じたものであり、今回の地すべりを表しているものではありません。

別紙2

国際災害チャータの概要

(1)正式名称

自然または人為的災害時における宇宙設備の調和された利用を達成するための協力に関する憲章

(2)参加機関・利用衛星

| 参加機関 | 利用衛星 |

|---|---|

| 欧州宇宙機関(ESA) | ERS, ENVISAT |

| 仏国立宇宙センター(CNES) | SPOT |

| カナダ宇宙庁(CSA) | RADARSAT |

| インド宇宙研究機関(ISRO) | IRS |

| 海洋大気庁(NOAA)、米国地質調査所(USGS) | POES, GOES, LANDSAT |

| アルゼンチン国家宇宙活動委員会(CONAE) | SAC-C |

| 英国立宇宙センター(BNSC) | DMC(Disaster Monitoring Constellation) |

| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ALOS(定常運用開始後) |

(3)目的

2000年に発足した国際災害チャータは、災害発生時に参加機関間で最善の努力ベースでの地球観測衛星データの無償提供を行うことにより、自然災害等に対する各宇宙機関の貢献を推進する枠組み。

(4)協力体制

・災害チャータ参加機関と防災関係機関で構成。

・参加機関間での資金の授受はなし。

・参加機関間の調整は、各参加機関代表から構成される委員会及び事務局により行われる。

なお、「だいち」の観測画像提供は定常運用開始後となっているため、今回はチャータ事務局からは正式な観測依頼は受けていないが、JAXAとして初期機能確認の一環で取得した画像を提供したもの。

同事務局のURL: http://www.disasterscharter.org/main_e.html

宇宙航空研究開発機構

地球観測利用推進センター 広報係

TEL: 03-6221-9008 FAX: 03-6221-9191