「あかり」の運用状況について

宇宙航空研究開発機構

宇宙航空研究開発機構が平成18年2月22日6時28分(日本標準時)に内之浦宇宙空間観測所からM-Vロケット8号機により打ち上げた第21号科学衛星「あかり」(ASTRO-F)は、観測機器を含む内部機器の立ち上げや機能確認などの初期運用を継続しております。

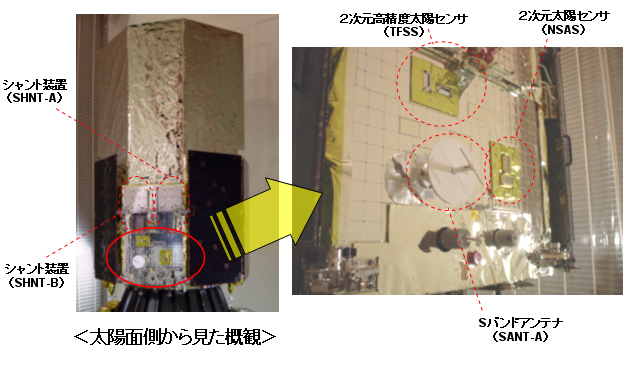

「あかり」は、打上げ後、二次元太陽センサ(NSAS)を姿勢制御系から切り離し、地球センサ(CES)とジャイロ(IRU)をセンサとしてガスジェット(RCS)を動力として用いる姿勢制御モードで運用しておりました。その後、ホイールを動力として用いる姿勢制御への移行、さらに、スタートラッカ(STT)を用いたオンボード姿勢決定系に基づく観測のためのサーベイ姿勢制御試験などを経て、順調に機能確認作業を進めていましたが、二次元太陽センサ(NSAS)に加えて衛星の太陽に面した機器(注1)に打ち上げ前の想定と異なる以下の挙動が見られ、現在、状況の把握、原因究明と対策検討を行っています。

-

- 二次元高精度太陽センサ(TFSS)の太陽未検知

- 太陽電池パドルによる発生電力が予測値よりも若干低下

- Sバンドアンテナ(SANT-A)の出力レベルが方向により低下

- 2つのシャント装置(注2) 間(SHNT-A、B)の温度差(データ評価中)

なお、今後のミッション運用においては、2〜4についてはマージンの範囲内であり、1については姿勢センサとしてスタートラッカを用いる姿勢制御により当初の観測ができる見込みです。

これまでの初期運用では、観測系の機械式冷凍機の運転、近中間赤外観測装置(IRC)と遠赤外観測装置(FIS)の機能確認などを順調に進めています。また、これまでに4回の軌道制御を順調に行い、打上げ直後、約300kmであった衛星の近地点高度を現在のところ約640kmまで上昇させています。最終的には、高度約750kmの太陽同期軌道へ間もなく投入する予定で、その後、望遠鏡の開口部を解放し、定常観測のための準備を進めて行きます。

今後の状況につきましては、随時お知らせします。

(注1)補足資料(あかりの外観と搭載機器の配置)参照

(注2)シャント装置:太陽電池の余剰電力を消費してバス電圧の上限を制御する装置

|

|

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部広報係

TEL:042-759-8008

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6416