陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)による

メラピ山(インドネシア・ジャワ島)の観測について(その2)

平成18年5月16日

宇宙航空研究開発機構

噴火が懸念されるインドネシア共和国ジャワ島のメラピ山(標高2968m)について、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、平成18年5月16日に陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)搭載の高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)及びフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)を用いて観測を行い、観測画像を国際災害チャータ※1およびインドネシア航空宇宙庁(LAPAN)※2に提供致しましたのでお知らせします。なお、今回の観測は、前回(4月29日)に続く、2回目の観測です。

提供した観測画像は別紙のとおりです。

※1 国際災害チャータ:(参考)をご参照ください。

※2 インドネシア航空宇宙庁(LAPAN):(参考)をご参照ください。

|

|

別紙

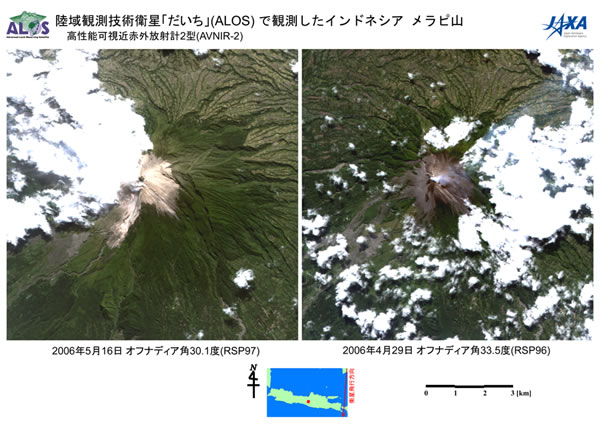

図1

図1は、高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)が5月16日11時45分(日本時間)頃に観測したメラピ火山の画像(左)と、前回(本年4月29日11時40分頃)に観測した画像(右)です。

インドネシア火山災害軽減局の情報によると、火口の溶岩ドームが大きく成長しており、火砕流が発生しているとのことですが、AVNIR-2で観測した今回の画像(左上図)でも、前回の観測では見られなかった白みがかった火山灰の地域が広がっており、火口から南西の山体には火砕流の跡と見られる部分が見えます。また、火口付近には溶岩ドームらしき黒色の部分が見えます。

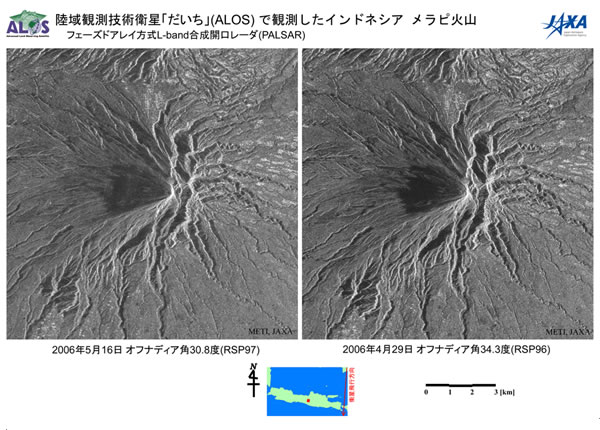

図2

図2は、フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)が5月16日11時45分(日本時間)頃に観測したメラピ火山の画像(左)と、前回(本年4月29日11時40分頃)に観測した画像(右)です。

PALSARによる観測画像(左)では、前回(右)と比較して、レーダ観測角度の違い(観測点における天頂からの角度が前回30度に対して、今回は34度)による陰影の違いはあるものの、地形の変化としては明確な違いは認められませんでした。

参考

国際災害チャータの概要

(1)正式名称

自然または人為的災害時における宇宙設備の調和された利用を達成するための協力に関する憲章

(2)参加機関・利用衛星

| 参加機関 | 利用衛星 |

|---|---|

| 欧州宇宙機関(ESA) | ERS, ENVISAT |

| 仏国立宇宙センター(CNES) | SPOT |

| カナダ宇宙庁(CSA) | RADARSAT |

| インド宇宙研究機関(ISRO) | IRS |

| 海洋大気庁(NOAA)、米国地質調査所(USGS) | POES, GOES, LANDSAT |

| アルゼンチン国家宇宙活動委員会(CONAE) | SAC-C |

| 英国立宇宙センター(BNSC) | DMC(Disaster Monitoring Constellation) |

| 宇宙航空研究開発機構(JAXA) | ALOS(定常運用開始後) |

(3)目的

2000年に発足した国際災害チャータは、災害発生時に参加機関間で最善の努力ベースでの地球観測衛星データの無償提供を行うことにより、自然災害等に対する各宇宙機関の貢献を推進する枠組み。

(4)協力体制

・災害チャータ参加機関と防災関係機関で構成。

・参加機関間での資金の授受はなし。

・参加機関間の調整は、各参加機関代表から構成される委員会及び事務局により行われる。

なお、「だいち」の観測画像提供は定常運用開始後となっているため、今回はチャータ事務局からは正式な観測依頼は受けていないが、JAXAとして初期校正検証作業の一環で取得した画像を提供したもの。

同事務局のURL: http://www.disasterscharter.org/main_e.html

インドネシア航空宇宙庁(LAPAN)との協力

JAXAとLAPANは、平成17年度から、「だいち」(ALOS)の観測データの利用実証のためのパイロットプロジェクトを進めており、JAXAから「だいち」(ALOS)観測データをLAPANに提供し、LAPANがインドネシア政府機関と協力して、「だいち」(ALOS)観測データの有用性を実証する予定です。

宇宙航空研究開発機構

衛星利用推進センター 防災利用システム室

TEL: 03-6221-9011、9012

FAX: 03-6221-9191