人工衛星データを用いた硫黄島の地殻変動の調査結果について

平成19年1月12日

防災科学技術研究所

国土地理院

宇宙航空研究開発機構

気象庁

火山噴火予知連絡会(事務局:気象庁)では、衛星データを解析するためのグループ(衛星解析グループ)の設置準備を進めているところです。この中で、昨年(平成18年)11月14日、第105回火山噴火予知連絡会において、宇宙航空研究開発機構と共同し、陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)に搭載されている合成開口レーダー(SAR)の観測データを用い、硫黄島(東京都小笠原村)の地殻変動についての試験的な調査解析結果を報告しました。

硫黄島ではその後も地殻変動が継続しており、前回に引き続き、防災科学技術研究所、国土地理院、及び宇宙航空研究開発機構が、その後の地殻変動について試験的な調査解析を行いました。

結果は以下のとおりです。

使用データ: 平成18年11月11日、12月27日

解析結果 : 上記期間に次のような地殻変動が検出された。

解析結果 : 上記期間に次のような地殻変動が検出された。

| (1) | 国土地理院のGPS連続観測結果も考え合わせると、硫黄島中央部元山一帯が20cm程度隆起したとみられる。また、西岸部の阿蘇台断層周辺ではステップ状の地殻変動パターンがみられ、その周囲で地殻変動量が急激に変化している。 |

| (2) | 硫黄島中央部元山付近を基準とすると、硫黄島南東部で数cmの隆起(昨年11月報告の平成18年8月1日〜11月1日の変化と同様の傾向)。 |

なお、硫黄島の火山活動はやや活発な状況です(「平成18年12月の地震活動及び火山活動について」(平成19年1月9日気象庁発表)を参照)。今回の解析結果による硫黄島の火山活動評価に変更はありません。

添付資料

別紙1 硫黄島の衛星データによる地殻変動解析結果について

別紙2 硫黄島西岸部の特徴的な地殻変動パターンについて

別紙3 (参考)SAR干渉解析について

本件に関する問い合わせ先

| 気象庁地震火山部火山課火山対策官 | 山本哲也(TEL:03-3284-1749) | |

| 国土地理院地理地殻活動研究センター地殻変動研究室長 | 飛田幹男(TEL:029-864-6925) | |

| 防災科学技術研究所火山防災研究部研究員 | 小澤 拓(TEL:029-863-7749) | |

| 宇宙航空研究開発機構地球観測研究センター | 島田政信(TEL:029-868-2474) |

|

|

別紙

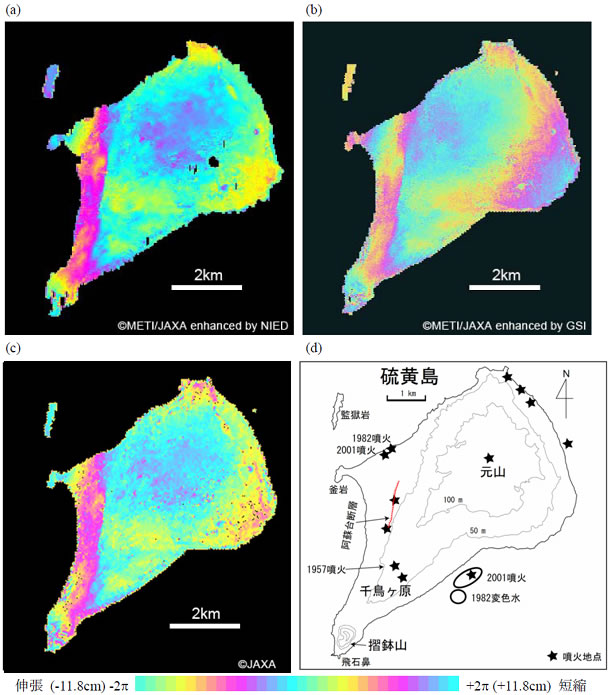

図1: 硫黄島の衛星データによる地殻変動解析結果

陸域観測技術衛星「だいち」のPALSARが取得したデータ(観測日:平成18年11月11日、平成18年12月27日)にSAR干渉法(別紙3参照)を適用して得られた干渉画像。スケール上の色の変化で地殻変動を示している。

(a)防災科学技術研究所による解析結果 (b)国土地理院による解析結果

(c)宇宙航空研究開発機構による解析結果 (d)硫黄島の地図

硫黄島中央部元山付近を基準とすると、硫黄島西岸部が数cm〜20cm程度、沈降または西方へ移動している(西岸部を基準とすると、中央部が隆起または東方へ移動)。この変化は、海岸から同島中央部に向かって1〜2kmの幅の間に集中している。また、同島南東部で数cmの隆起がみられる。

別紙2

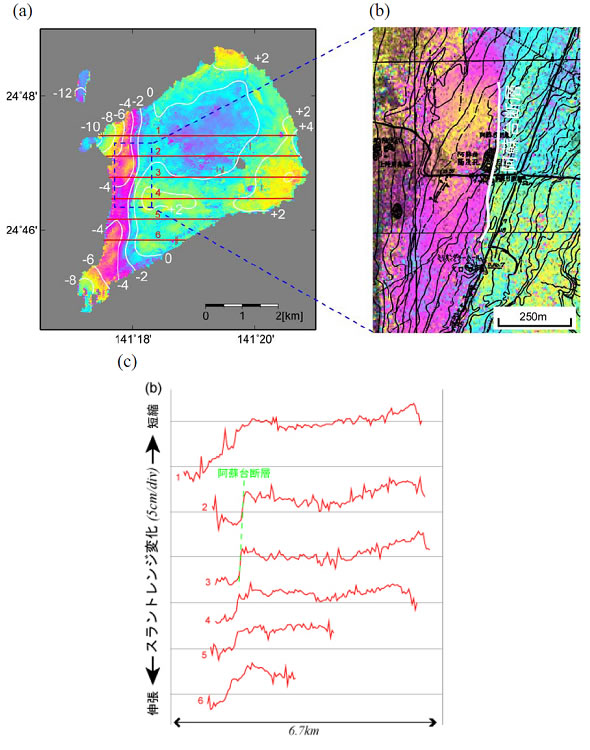

図2: 硫黄島西岸部の特徴的な地殻変動パターン(防災科学技術研究所による)

(a) 干渉画像から計算した地殻変動量。コンターは、2cm毎の相対的な等変化量線

(衛星からの視線方向の変化。衛星に近づく方向を正としている)。

(b) (a)の青破線部の拡大画像。重ねた地図は、高橋・熊谷(1976)による硫黄島の火山現象調査図。

(c) (a)の赤線における変化量プロファイル。緑破線は阿蘇台断層の位置を示す。

阿蘇台断層周辺においてステップ状の地殻変動パターンが見られ、その周囲で地殻変動量が急激に変化している。地殻変動がステップ状に変化する位置は、阿蘇台断層の位置と良く一致する。

別紙3

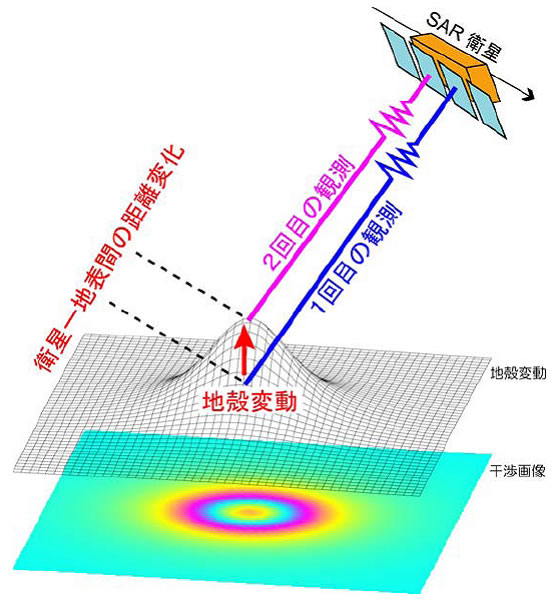

(参考)SAR干渉解析について

2時期に観測されたSAR (合成開口レーダー)画像において、ピクセルごとに位相差を得る解析手法で、SAR干渉法、干渉SAR等と呼ばれる。位相差は2回の観測における人工衛星と地表面との間の距離の差に相当するが、観測位置の差、地形による効果などを除去することによって、2回の観測間に生じた地殻変動による距離変化を抽出することができる。この手法は、他の観測では検出困難なほどの稠密な地殻変動情報を得られることや、地表における観測点を設置する必要がないという利点を有する。

図3: SAR干渉解析により得られる地殻変動成分の概略図

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6417

FAX:03-6266-6910