陸域観測技術衛星「だいち」による

「ALOS京都・炭素観測計画」の運用開始のお知らせ

宇宙航空研究開発機構

宇宙航空研究機構(JAXA)では、平成15年以降「ALOS京都・炭素観測計画」*1の立ち上げを行って参りました。このプロジェクトは、カリフォルニア大学サンタバーバラ校等、20の研究機関との共同研究により行います。平成19年8月23日のブラジル環境及び再生可能天然資源院(IBAMA)との協定締結をもちまして、参加機関間の協定締結を完了しました。これにより9月3日から、プロジェクトを運用開始することになりましたのでここにお知らせします。

今回協定を締結したIBAMAとは、「だいち」搭載のパルサー(PALSAR)*2画像から、違法伐採を含む森林伐採の領域を特定していくこととしています。

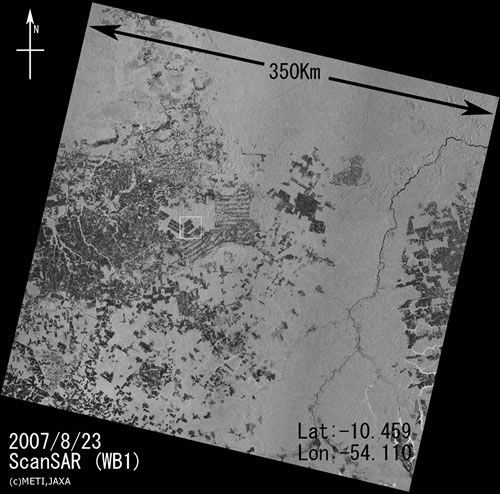

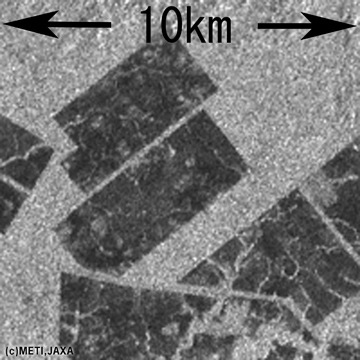

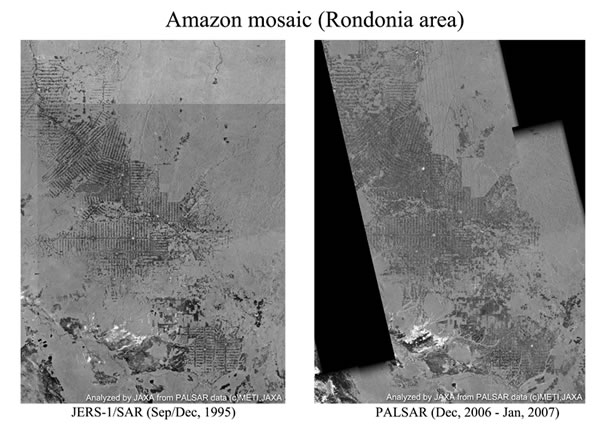

(図1)はIBAMAに即時提供する画像の一例です。(図2)はそのうちの一部(10km四方)を切り出したものです。(図3)はアマゾン・ロンドニア地域の高分解能モザイク(数シーン貼り合わせ)画像です。(図3)のような画像を、大陸規模で受信後3か月以内に作成します。

*1)ALOS京都・炭素観測計画

このプロジェクトは、世界の陸地の約3割を占める森林やその周辺、湿地帯や砂漠について、その長期的な変動や季節的な変動を「だいち」に搭載した合成開口レーダを用いて広範囲に観測し、データ解析や現地調査をもとに地球環境変化との関連を調べることを目的としたものです。このために南アメリカ(アマゾン)、東南アジア、中央アフリカの熱帯雨林、シベリア、カナダ、アラスカに分布する北方林など世界規模の観測をします。地球観測センター(埼玉県鳩山町)でのデータ受信後、画像を3か月以内にオンラインの専用回線経由で各機関に提供します。ただし、アマゾン域のデータについては即時画像化し、10日以内にIBAMAへ提供します。

JAXA参考URL:http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/kyoto/kyoto_jindex.htm

(参加研究機関)順不同

ウェールズ大学(イギリス)、ボルネオ・オランウータンサバイバル基金(インドネシア)、生物圏研究センター(フランス)、ドイツ航空宇宙センター(ドイツ)、フリードリッヒ・シラー大学(ドイツ)、国立宇宙研究所(ブラジル)、マサチューセッツ大学(アメリカ)、欧州連合共同研究センター(EU)、ボルドー大学(フランス)、Sarmap(スイス)、スウェーデン農業科学大学(スウェーデン)、カリフォルニア大学サンタバーバラ校(アメリカ)、地質科学コンサルティング社(オーストラリア)、ヴィクトリア大学(カナダ)(1)、ヴィクトリア大学(カナダ)(2)、ウェットランド・インターナショナル(オランダ)、アプライド・ジオソリューション(オランダ)、ヘルシンキ工科大学(フィンランド)、地球観測科学シェフィールドセンター(イギリス)、ブラジル環境及び再生可能天然資源院(ブラジル)

*2)パルサー(PALSAR)

フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ。衛星から発射した電波の反射を受信するマイクロ波センサで、夜や曇天時も撮影が可能です。Lバンドのマイクロ波は森林地域でも一部が地表面まで到達するという特徴を持っており、森林下部の状態を観測するのに適しています。

|

|