陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)による

北極圏、南極圏画像の一般公開について

宇宙航空研究開発機構

2007年3月1日から2009年3月1日までの2年間は国際極年(International Polar Year)(*1)であることから、宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)により北極圏、南極圏を定期的に観測してきましたが、このたび、搭載センサの一つであるフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ「PALSAR;パルサー」(*2)により取得した当該地域の画像をインターネット上にて公開することとしましたので、お知らせいたします。

PALSARは天候、昼夜の別に関係なく氷を含む地表の状態を観測できること、計算機を用いた画像の自動処理が可能なことから、データ取得後数日以内に分解能500メートルの簡易画像を作成し、それらを集めてモザイク(貼り合わせ)画像を作成しています。「だいち」の1回帰(46日)をかけて、1枚の極域の広域画像を作成することができ、その画像を長期にわたって比較をすることで、極域における氷の変化、土地被覆の変化状況などを把握することができます。これまでに、いくつか時期のモザイク画像を作成しましたので、以下のサイトを通して公開することといたしました。

このサイトでは、今後も新たな観測データの公表を進めていきます。

【サイト入り口はこちらから】

http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/ipy/ipy_jindex.htm

*1) 国際極年(International Polar Year)

2007年3月1日から2009年3月1日までの2年間にわたり、北極と南極についての研究を60以上の国が参加して実施するもので、特に、氷の変化がもたらす海面の変化や、気候変動が極地に生息する動物へ与える影響等に焦点が当てられます。これに対してJAXA、米国航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration、NASA)、欧州宇宙機関(European Space Agency、ESA)、カナダ宇宙庁(Canadian Space Agency、CSA)等の宇宙機関は自機関の衛星を用いて極域を集中的に観測することとしました。

特に、JAXAは「だいち」搭載のセンサ(PALSAR、AVNIR-2、PRISM)を用いて、北極、南極を定期的(1年間に2〜3回)に観測し、極域における氷の減少、時間的な変化を観測しています。

*2) フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR;パルサー)

衛星から発射した電波の反射を受信するマイクロ波センサで、夜や曇天時も撮影が可能です。

地上分解能は、高分解能モードで最大10m。広域観測モードでは100mです。

本サイトには、グリーンランド、南極、北極海沿岸の画像例を公開していますが、14年にわたる極域の変化を色濃く示すものとしてグリーンランドの氷河後退の例と北極を覆う海氷についてご紹介します。

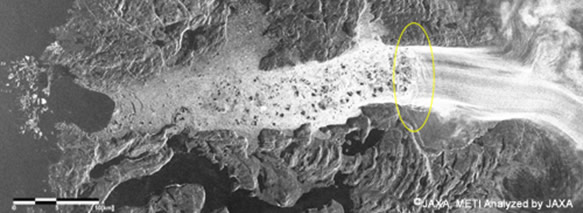

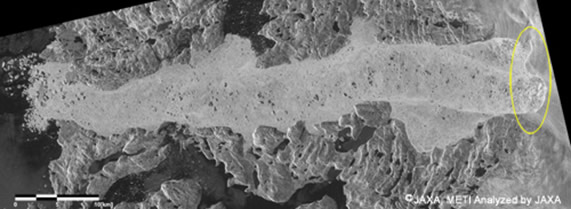

【事例1】Jakobshavn Glacier (ヤコブスハブン氷河)

この氷河はグリーンランド中西部にあります。図1(上)は1994年10月4日にJERS-1 SAR(*3)が観測した画像、図1(下)は2007年8月3日にPALSARが観測した画像です。ほぼ同じ季節の画像です。2つの画像の決定的な違いは、両画像内を東西にのびる氷河の崩落開始点の位置(黄の楕円で表示)です。両画像ともに、氷河の上流は東にあります。近年の地球温暖化に伴い氷河の後退現象が世界各地で確認されていますが、本事例も例に漏れず、14年間に約13kmも崩落点が上流側に移動するという大幅な後退が確認できます。崩落の東進に伴い、大量の氷が下流側に押し流され、下流側は14年前に比べてより多くの氷に覆われています。

(上)1994年10月4日にJERS-1 SARによる観測

(下)2007年8月3日に「だいち」PALSARによる観測

*3)JERS-1 SAR

地球資源衛星1号(ふよう1号)の合成開口レーダ。地球資源衛星1号は、資源探査を主目的として1992年2月11日にH-Iロケットにより打ち上げられました。光学センサと合成開口レーダを搭載しており、1998年10月12日にその運用を終了しました。

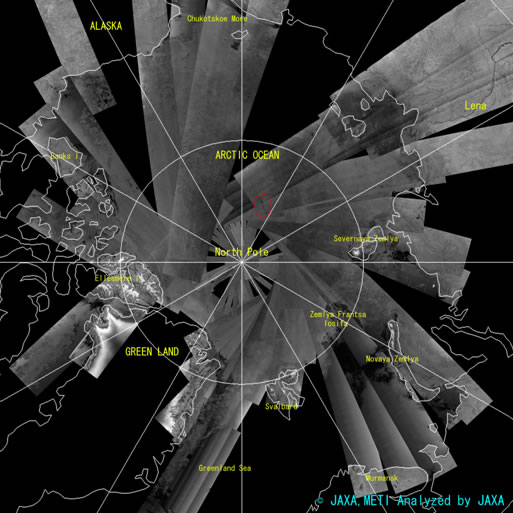

【事例2】北極点の観測事例

2008年6月9日以降、一日二回(1回はSCANSARモード、もう一回はFBD49.0モード(*4))の頻度で北極点を含む北極海を毎日観測しています。46日間でこの領域を漏れなく観測する計画で、今年の10月初旬までに合計3回観測する予定です。地球温暖化に伴い北極域の氷が大幅に融解する可能性があり、JAXAでは今後もPALSARによる観測を行っていく予定です。図2はこの間にとられた北極点近辺のモザイク(貼り合わせ)画像です。いくつか観測できていない部分がみられますが、これは6月期に発生した災害の緊急対応観測をしていたためです。この画像では、氷が北極域を広く覆っていることが確認できます。また、赤の破線で囲んだところに海氷の隙間が見えます。

*4)FBD49.0モード

PALSARの観測モードの一つで、オフナディア角49.0でのFBD(Fine Beam Dual)観測モードをさします。図2はPALSARのSCANSARモードとストリップモードの組み合わせで2008年6月9日から7月25日の間に観測した極地方のモザイク画像です。通常のSCANSARモードだけでは極点を含む直径500kmの領域は観測できません。そこを埋めるために、49度という大きな照射角度の観測モード FBD490を併用することで、極点まで観測範囲を広げることが可能です。

|

|