九州大学と宇宙航空研究開発機構との連携協力協定の締結について

平成21年8月20日

九州大学

宇宙航空研究開発機構

国立大学法人九州大学(福岡県福岡市、総長 有川節夫)と独立行政法人宇宙航空研究開発機構(東京都調布市、理事長 立川敬二)は、平成21年8月20日、研究開発、教育・人材などに係る相互協力が可能なすべての分野において連携・協力を効果的に実施することを目的として連携協力協定を締結しました。

九州大学と宇宙航空研究開発機構は、これまで多くの研究協力を実施し成果をあげてきました。連携協力協定を締結することによって従来から行われている連携協力を円滑に進めるとともに、連携協力の体制を強化し、双方が協力して宇宙航空プロジェクトおよび将来計画に対応した研究を立ち上げる予定です。

具体的には、「宇宙理学」、「宇宙工学」、「航空技術」の3分野において連携協力研究テーマを設定し、共同研究の実施、連携大学院講座による研究と教育、双方の設備を利用した研究、インターンシップ制度による人材育成等により連携協力の推進を計画しています。また、この3分野に限らず宇宙医学など他の分野にも連携を広げていくこととしています。さらに、連携協力事業の円滑かつ積極的な推進を図るため、両機関の代表者等で構成する連絡協議会を設置し、連携協力の調整を行います。

|

|

補足説明資料

1.協定の背景と経緯

九州大学と宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」)はこれまで多くの研究協力を実施し、成果をあげてきた実績を有している。

宇宙科学の分野においては、磁気圏観測衛星GEOTAILが取得したデータの解析や、月周回衛星「かぐや」におけるリレー衛星「おきな」に関する研究開発、月面探査車等の研究協力を行ってきた。

また、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」の曝露部を利用する地球超高層大気撮像観測計画(宇宙利用システムへ影響を与えるとされている高度80km以上の領域(地球大気と宇宙空間の境界領域)におけるエネルギーと物質の輸送過程を明らかにする)にも九州大学研究者が参画している。

航空関連では複合材や騒音予測のための数値解析、先進的制御に関する基礎研究を協力して実施してきた。

さらに宇宙医学関係においても、宇宙環境利用に関する地上研究として、重力の変化によって機械的刺激センサーとしての血管内皮細胞に生じる変化と、その分子メカニズムについて明らかにする研究が採択された。

連携協力協定を締結することによって従来から行われている連携協力事業をさらに円滑に進め、それぞれの組織内の協力を拡大することができる。

2.実施の体制

相互に密接な連携・協力を保ち、連携協力事業の円滑かつ積極的な推進を図るため、両機関の代表者等で構成する連絡協議会を設置する。定期的に協議会を開催し、連携協力にかかる事項について協議する。

3.今後検討している協力の内容

「宇宙理学」、「宇宙工学」、「航空技術」の3分野において連携協力研究を計画しており、共同研究や連携大学院講座の設置等実施する予定である。 またこの3分野に限らず、宇宙医学や文化芸術などの他の分野にも連携を広げていくことを検討している。

1)宇宙理学分野における研究の計画

九州大学宙空環境センター(SERC)を中心に、宇宙環境観測と予測に関する研究を行い、宇宙利用、宇宙探査の信頼性の向上に資するような協力について、今後検討していく。

九州大学宙空環境センター(SERC)を中心に、宇宙環境観測と予測に関する研究を行い、宇宙利用、宇宙探査の信頼性の向上に資するような協力について、今後検討していく。地球観測や災害監視、通信及び宇宙探査等に使われている人工衛星に大きな影響を及ぼす磁気嵐が発生する際の宙空環境変動メカニズムを解明するため、両機関に既存のシステムを有効活用する。すなわち、SERCの全球的地上ネットワークにより取得したデータとJAXAの人工衛星により取得したデータを融合させた宇宙環境の監視・予測技術を確立させ、宇宙環境観測・予測における国際貢献を視野に入れた協力の検討を行っている。

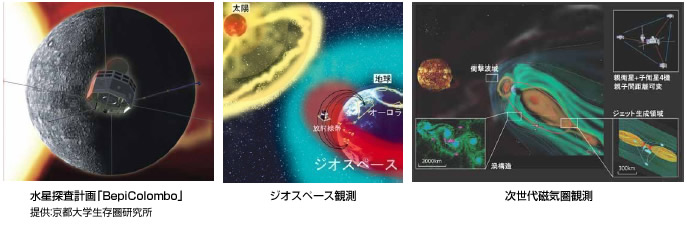

また、惑星の宇宙プラズマダイナミックスの基礎研究を行い、宇宙探査計画に貢献する。

宇宙空間に普遍的に存在するプラズマ・電磁場の相互作用により、爆発的なプラズマ加速現象や、巨大なプラズマ渦形成、衝撃波構造等が存在しており、それらの現象の仕組みの謎についての研究を行う。

そのため、JAXAにおいて検討されている宇宙プラズマダイナミクス観測計画、たとえば水星探査計画「BepiColombo」が進行中であるほか、ジオスペース(地球と強く影響を及ぼし合う宇宙空間)観測やGEOTAILで得られた成果を発展させる磁気圏観測等が構想されており、九州大学としても積極的に参画し、共同観測研究を行う。

2)宇宙工学分野における研究開発の計画

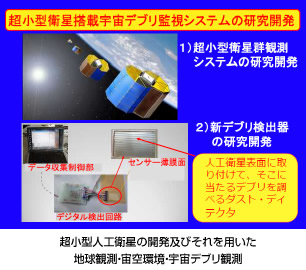

航空宇宙工学部門と理学研究院が協力して宇宙デブリの研究・観測技術の研究を推進し、宇宙利用における信頼性、特に有人宇宙活動における安全性の確保に貢献する他、さまざまな基礎研究に関する協力を実施する予定である。

1. 宇宙デブリに関する基礎研究

宇宙デブリに対する研究と対策は国連決議をふまえてより加速されようとしている。九州大学は早くからこの研究に取り組んでおり、JAXAと連携協力することでこの研究開発を加速する。

2. 将来型宇宙輸送システムの基礎研究

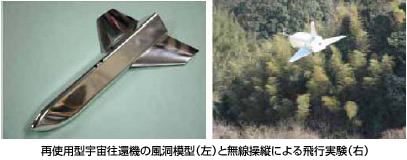

2. 将来型宇宙輸送システムの基礎研究有人宇宙活動に向けて将来型宇宙輸送システムの研究開発が進められようとしている。九州大学は早くから将来型宇宙輸送システムに関する基礎研究を行っているので連携協力することでその研究開発を加速する。

また、小型人工衛星用ハイブリッドロケットの研究も既に宇宙科学研究本部との間で開始しており、さらなる進展が期待できる。

その他、宇宙機熱制御や宇宙推進、自律探査システムに関する基礎研究についての協力を検討する。

また、九州大学が研究開発を進めている低コストの超小型人工衛星の研究開発についても、連携協力の可能性を検討する。

また、九州大学が研究開発を進めている低コストの超小型人工衛星の研究開発についても、連携協力の可能性を検討する。3)航空技術分野における研究の計画

複合材、空力音響、飛行制御、無人機利用の研究を行い、イノベーションの創出に貢献する。

国際社会の経済発展とグローバリゼーションに伴い、航空交通は拡大を続け、安全性、経済性、環境適合性、利便性、快適性がさらに向上した航空交通システムが求められ、技術を軸とする国際的な協調と競争が繰り広げられている。我が国は複合材を大量に使用するボーイング787の共同開発に参加し、国産の小型旅客機開発においても高い技術により競争力を図ろうとしている。複合材の他にも空力技術,IT応用による飛行システム技術などが競争と変革の原動力となっており、積極的な研究開発が行われている。

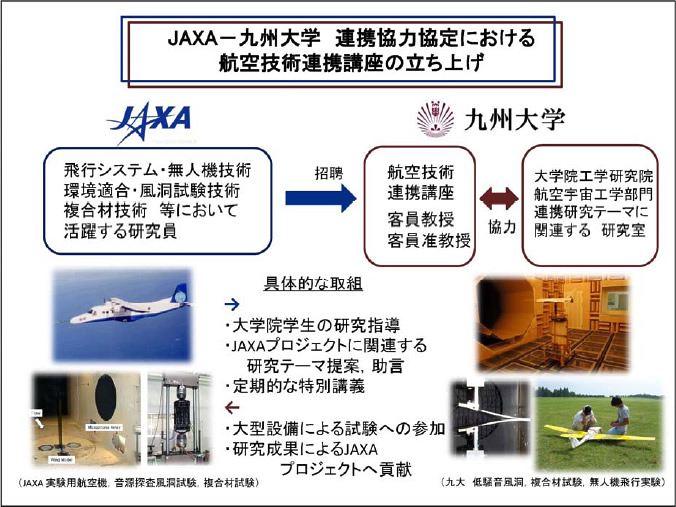

特にJAXAは、航空技術のイノベーションとなる先進技術に積極的に取り組み、大学との連携を推進して更なる貢献を目指している。九州大学は航空技術連携講座を立ち上げ、飛行システム、空気力学、複合材等において顕著な活躍を行っているJAXA研究員を招聘し、対応する研究室と協力してJAXAが推進するプロジェクトに関わる研究テーマを共同で研究する計画である。JAXA研究員が大学の教育と研究に参加することによって九州大学の教育と研究の活性化に資するとともに、イノベーションの創出につなげていく。