災害対策本部-学校間での人工衛星回線を活用した

児童・生徒の安否情報伝達および帰宅判断訓練の実施について

宇宙航空研究開発機構

(独)宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)は、(独)防災科学技術研究所(以下、NIED)と共同で、平成21年10月18日に新潟県長岡市が主催する長岡市震災対策訓練に参加し、災害対策本部と学校間で行われる児童・生徒の安否情報の伝達と帰宅の判断を人工衛星回線を活用して行う訓練を実施します。

訓練では、地上の通信網が遮断されることを想定し、人工衛星回線を用いて、災害対策本部に集約された被害状況を学校側が入手し、児童・生徒の帰宅判断を行うと共に、学校から災害対策本部に対して児童・生徒の安否情報と帰宅判断結果を伝達するという方法を提案し、その有用性、実行性等を、訓練を通じて評価検証します。

なお、人工衛星通信システムはJAXAが提供する「技術試験衛星VIII型きく8号(ETS-VIII)」を、情報集約システムはNIEDが提供する「eコミュニティ・プラットフォーム」を使用いたします。

本訓練に関する詳細は別紙に記します。

|

|

災害対策本部-学校間での人工衛星回線を活用した児童・生徒の

安否情報伝達および帰宅判断訓練の実施

平成21年10月15日

独立行政法人 防災科学技術研究所(NIED)

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

(独)防災科学技術研究所(以下、NIED)および(独)宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)は、平成21年10月18日に新潟県長岡市が主催する長岡市震災対策訓練に参加し、災害対策本部と小・中学校間で、児童・生徒の安否情報の伝達と帰宅の判断を、人工衛星回線を活用して行う訓練を実施します。

学校で授業やイベントを行っている時間帯に災害が発生した場合、学校側は速やかに児童・生徒の安否を確認し、各地区にいる家族に伝えることが必要となります。また、道路の閉塞や家屋の倒壊等、各地区の被害状況に応じて、児童・生徒を各地区に帰宅させるべきか、学校に留まらせるべきか、近辺の避難所に一時退避させるか等の判断を迫られます。その際、校区全体の状況が把握できなければ、その判断は困難となります。

一方、災害対策本部においては、各地区の被害状況の情報が順次集約されます。そのため、学校としては、この情報を災害対策本部から入手することができれば、全く情報が得られない中での判断に比べ、帰宅判断を効果的に行うことが可能となります。また、児童・生徒の安否情報と帰宅判断結果を災害対策本部に伝達できれば、災害対策本部や各地区での災害対応に大いに役立ちます。

そこで、地上の通信網が遮断されることを想定して、人工衛星回線を用い、災害対策本部に集約された被害状況を学校側が入手し、児童・生徒の帰宅判断を行うと共に、学校から災害対策本部に対して児童・生徒の安否情報と帰宅判断結果を伝達するという方法を提案し、その有用性、実効性等を、訓練を通じて評価検証します。

なお、人工衛星通信システムはJAXAが提供する「技術試験衛星VIII型『きく8号』(ETS-VIII)」を、情報集約システムはNIEDが提供する「eコミュニティ・プラットフォーム」を使用します。

◎訓練の概要

- 訓練日時

平成21年10月18日(日)午前 8時より

- 訓練場所

新潟県長岡市山古志支所

新潟県長岡市立山古志小学校・中学校

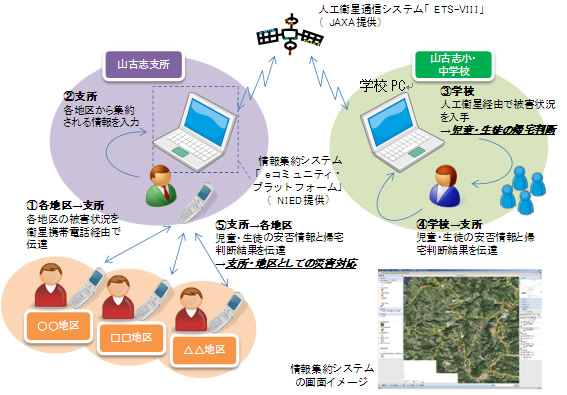

- 訓練内容(図参照)

(1)各地区から支所に対する被害状況伝達(各地区→支所)

各区長から支所に対し、各地区の被害状況を、衛星携帯電話経由で伝達します。

(注:この部分は長岡市震災対策訓練の一環として行われます。)(2)支所における情報集約(支所)

各地区から伝達される情報を、支所で情報集約システムに入力します。なお、通信が遮断されているという前提から、情報集約システムはオフラインで稼働します。(3)学校における支所からの情報取得(学校)

学校のPCから人工衛星回線経由で支所の情報集約システムにアクセスし、被害状況を入手します。そして、その情報を基に、児童・生徒の帰宅判断を行います。(4)学校から支所に対する安否情報及び帰宅判断結果伝達(学校→支所)

学校から支所に対し、児童・生徒の安否情報と帰宅判断結果を伝達します。(5)支所から各地区に対する安否情報・帰宅判断結果伝達(支所→学校)

支所から各地区に対し、児童・生徒の安否情報と帰宅判断結果を衛星携帯電話経由で伝達します。

(注:この部分は時間の都合上、今回の訓練では実施されません。)

*支所とは山古志支所(旧山古志村役場)のこと。

本訓練全体の概略図

- 使用するシステム

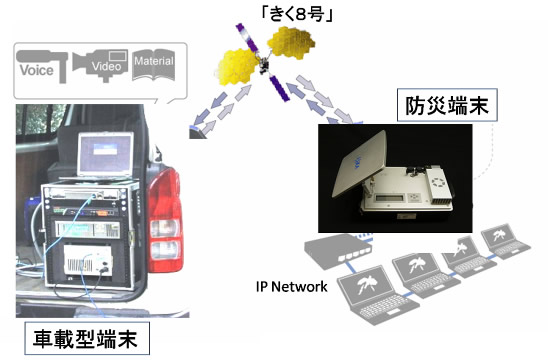

<1> 人工衛星通信システム「技術試験衛星VIII型きく8号(ETS-VIII)」(JAXA提供)

「きく8号」は、移動体衛星通信をもっと便利にする技術と、静止衛星を用いた測位技術を習得することを目的とした世界最大級の大型静止衛星です。最大の特徴は、19m×17mにもなるSバンド大型展開アンテナを搭載していることです。

JAXAでは、安全で安心して暮らせる社会の実現に貢献するための取り組みとして、「きく8号」を使った防災分野での実証実験を行っており、この実験用として、防水性や機動性を考慮した小型通信端末を開発しました。

これらの端末と「きく8号」を使うことで、地震などにより、地上の通信網が遮断された災害現場からの映像伝送やパソコンを使ったIP通信が可能となります。

今回の訓練では、地上の通信網が遮断されたとの想定で、災害対策本部と学校間の通信回線(双方向512kbps)を確保し、学校周辺の被害状況を示す地図情報や児童・生徒の安否状況などを映像にて確認するために「きく8号」と衛星通信端末を使用します。

図:「きく8号」を使った防災実証実験システム構成例

<2> 情報集約システム「eコミュニティ・プラットフォーム」(NIED提供)

「eコミュニティ・プラットフォーム(以下、eコミ)」は、地域社会の新たな公共と地域経営を支える情報基盤を提供する参加型コミュニティWeb システムとして、NIEDが災害リスク情報プラットフォームの研究開発の一環で研究開発し、平成21年7月14日より一般に無償公開しているシステムです。「eコミ」は、CMSやSNS、Web-GIS等を統合して構築したWebシステムで、地域を構成する各主体が、意見交換、議論、スケジュール管理、ファイル共有、地域内外に向けた情報発信や相互運用等を行うことが可能です。現在、NIEDでは、本システムを用いた地域経営活動の運営手法の実証実験や、防災力向上を支援するアプリケーションの研究開発に取り組んでいます。

この「eコミ」のひとつの機能として、地域の各主体が協働で地図づくりを行うことができる「eコミマップ」があります。「eコミマップ」は、無料の汎用Webブラウザ上で、多人数での閲覧、利用、管理が可能であり、携帯電話での利用にも対応しています。その特長として、地理空間情報の国際標準である相互運用可能なインターフェース(WMS, WFS, WCS等)に準拠し、国や自治体等が発信する災害リスク情報を地域側で取り込み、その上に住民等が地域固有の情報を追加することを可能としています。操作面では、一般的なマップシステムと同様、地図の拡大・縮小・移動操作が可能であり、情報入力においても、点や線、面等の入力、写真等のファイル登録、表形式情報の一括登録、住所情報等による一括ジオコーディング等を可能としています。また、ワークショップでの活用を重視して印刷機能を強化しており、出力サイズはA0までの定形サイズに対応するとともに、一般家庭でも出力できるよう、A4サイズのプリンターで大判サイズの地図を分割印刷可能としています。さらに、通信状況の悪い場所での利用や発災時での利用も考慮し、オフラインでの稼働も可能となっています。

今回の訓練においては、事前に竹沢地区、梶金地区での話し合いにおいて、この「eコミマップ」を使用し、地区内の被害想定や防災資源の抽出、および、災害対策シナリオの策定を実施し、訓練の際の想定情報として使用しています(次ページの図参照)。また、他の地区についても、大判出力した地図を配布し、今後の防災活動での利用を促進しています。そして、平時に支所、各地区、学校等で「eコミマップ」を使用した情報共有が行われているという前提のもと、訓練当日には、「eコミマップ」に最新の被災状況に関する情報を集約していき、その集約情報を基に、学校側が児童・生徒の帰宅判断を行うという訓練を実施します。

参考:

NIED 災害リスク情報プラットフォームプロジェクト http://bosai-drip.jp

(eコミのプレスリリースや最新情報、利用申し込み、お問い合わせ等はこちらから)

図:「eコミマップ」上に展開された竹沢地区での被害想定と防災資源