フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡による成果論文の

英科学誌「ネイチャー」への掲載について

−ガンマ線バーストを使って「光速度不変原理」を検証−

宇宙航空研究開発機構

このたびフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡を用いた超高エネルギーガンマ線バーストの観測を通じて、アインシュタインの特殊相対性理論の基盤ともいえる「光速度不変の原理」が光子のエネルギーによらず高い精度で成り立つことを検証しました。この成果が10月29日(日本時間)発行の英科学誌「ネイチャー」(オンライン版)に掲載されました。掲載論文のタイトルは、"A limit on the variation of the speed of light arising from quantum gravity effects"です。

宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部(ISAS/JAXA)の大野雅功(おおの まさのり)研究員をはじめとし、広島大学、東京工業大学らが参加するフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡チームは、2009年5月10日に捉えた、73億光年の彼方で発生したガンマ線バーストと呼ばれる天体現象を使うことで、アインシュタインの相対性理論の基礎である「光速度不変原理」を検証しました。 現代物理学の2大基礎理論は相対性理論と量子物理学ですが、時間・空間を記述する理論としてこの両者を統一する理論のうちの一つである量子重力理論の中には、電磁波(光やガンマ線もその一種)の速度が「光速度不変原理」を破り、その周波数(エネルギー)に依存する事を予言する枠組みがあります。理論から予想される速度差はごくわずかですが、73億光年の長旅を経ることによって、その速度差は測定可能な到着時間差となって現れることが期待されていました。

今回のガンマ線バーストでは、これまでの最高エネルギーである310億電子ボルト(これは可視光のおよそ100億倍ものエネルギーに相当します)のガンマ線(光子)を検出しましたが、低いエネルギーのガンマ線に比べて、理論で予測された到着時間差を観測することができませんでした。これにより「光速度不変原理」は史上最高の精度で検証され、光速度不変の破れを予言する量子重力理論の枠組みに強い制限をかけることに成功しました。今回の結果により、これまで検証が非常に難しかった量子重力理論に対して、初めて観測事実から制限を与えられたことから、フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡は天文学だけでなく素粒子物理学の新しい扉をも開いたと言えるでしょう。

参考論文

"A limit on the variation of the speed of light arising from quantum gravity effects"

(量子重力効果による光速の変化に対する制限)

論文責任者: 大野 雅功(おおの まさのり: ISAS/JAXA),

Jonathan Granot (ジョナサン グラノー: イギリス, ハートフォードシャー大学),

Sylvain Guiriec (シルヴァン ギリエック: アメリカ, アラバマ大),

Veronique Pelassa (ヴェロニカ ペレッサ: フランス, CNRS/IN2P3/LPTA)

ネイチャー誌に掲載(オンライン版10.1038/nature08574)

日本人著者 JAXA: 大野雅功 高橋忠幸 尾崎正伸

広島大学: 大杉節 深沢泰司 水野恒史 山崎了 片桐秀明 高橋弘充 上原岳士 花畑義隆

東京工業大学: 河合誠之 浅野勝晃 中森健之

早稲田大学: 片岡淳

SLAC国立加速器研究所: 釜江常好 田島宏康 内山泰伸 田中孝明 林田将明

ペンシルバニア州立大学: 当真賢二

日本フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡 web page

http://www-heaf.hepl.hiroshima-u.ac.jp/glast/glast-j.html

ISAS/JAXA の web page

http://www.astro.isas.jaxa.jp/news/article/2009/1029/index.html

光速度不変の原理とガンマ線バースト

アインシュタインの相対性理論の基盤ともいえる光速度不変の原理では、光やガンマ線を含む電磁波の速度は真空中では全て等しいとされています。一方、量子力学と相対性理論の統一を目指す量子重力理論ではプランクスケールと呼ばれる物質の極微スケール(10のマイナス33乗センチメートル)においてこの原理は破れており、光速が光子のエネルギーに依存することを主張するモデルも存在します。ただし、この光速の差は極めて微小であるため、非常に遠い光源からの高いエネルギーの光子と低エネルギーの光子の到達時間差を測定する必要があり、地上の実験室で測定することは非常に困難で、未だ量子重力理論の検証には至っていないのが現状です。

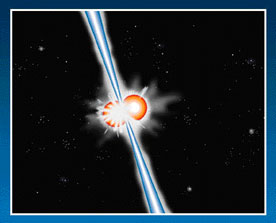

近年、「ガンマ線バースト」と呼ばれる天体現象が量子重力理論の検証に有効であることが分かってきました。ガンマ線バーストは1日に1回程度、宇宙のどこかはるか遠くで非常に高いエネルギーの光子(ガンマ線)が一秒以下から数十秒という短い時間に大量に放出される現象です。ガンマ線バーストの正体についてはまだはっきりとは分かっていませんが、近年の研究によりその多くは10億光年以上という極めて遠方にある天体が引き起こしていることが分かってきました。これほど遠方の宇宙から高いエネルギーの光子を瞬間的に発生できるのはガンマ線バーストだけで、光速度不変の原理の検証、すなわち量子重力理論の検証ができる最適の天体現象と言えます。

フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡によるガンマ線バースト観測

ガンマ線バーストを使った量子重力理論の検証は、ガンマ線バーストからの高いエネルギーの光子を捉える技術が決定的に不足していたため、これまでは実現不可能でした。この難しい観測を最終的に実現したのが、昨年6月に打ち上げられたフェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡(以下フェルミ衛星)です。フェルミ衛星は、日本・アメリカ・フランス・イタリア・スウェーデンの国際共同開発により、昨年6月に打ち上げられた国際天文衛星です。フェルミ衛星は日本が中心となって打ち上げたX線天文衛星「すざく」とは異なり、1000万電子ボルト以上の高エネルギーガンマ線を観測対象とします(「すざく」は200から600万電子ボルト)。フェルミ衛星と「すざく」はお互い協力することでガンマ線バースト以外の天体でも大きな成果を挙げています。フェルミ衛星に搭載されたガンマ線検出器は日本が大きく開発に貢献し、従来とは桁違いの高エネルギーガンマ線検出能力を実現しました。フェルミ衛星は現在も常に全天を監視し続けており、宇宙のどこかで発生するガンマ線バーストを待ち構えています。しかし、ガンマ線バーストはいつどこで起こるのか予測不可能です。従って、常にフェルミ衛星の観測データを監視しておき、ガンマ線バーストが起こるとすぐに解析を行い、発生地点までの距離を測定するため、他の観測衛星や地上の天文台と連携をとる必要があります。このために、ISAS/JAXA, 広島大学, 東京工業大学を中心としたメンバーで、日本時間の日中のデータを常に監視しており、解析を主導する重要な役割を担っています。

GRB 090510の発見と光速度不変原理の検証

フェルミ衛星は2009年5月10日に非常に明るいガンマ線バーストGRB 090510を検出しました。ガンマ線バーストは通常数10万電子ボルト付近で明るく輝きますが、その一万倍にも及ぶ10億電子ボルトを超える高エネルギーガンマ線が今回のGRB 090510からは多数検出されており、その最高エネルギーは310億電子ボルトという、ガンマ線バーストとしては史上最高のエネルギーにまで達していることを発見しました。さらに、フェルミ衛星や他の衛星の検出情報に基づいた追観測により、このガンマ線バーストまでの距離がおよそ73億光年(赤方偏移にして0.903)であると分かりました。このような宇宙論的距離にあることが具体的に示されたガンマ線バーストから310億電子ボルトという非常に高いエネルギーの光子が検出されたのは世界でも初めてのことです。我々は、この最高エネルギー光子の到達時間が他のエネルギーの光子に比べて、大きく見積もっても高々0.83秒しか遅れていないことを明らかにしました。量子重力理論の幾つかの枠組みでは、それ以上の遅れを予言するため、我々の観測結果と矛盾します。今回の結果はそのような枠組みを全て棄却することになり、実証が極めて困難な量子重力理論に対して、初めて観測結果から極めて厳しい制限を課すことに成功しました。これ以上の制限は現在可能な光速度のずれの観測から課すことはもはや不可能で、量子重力理論を光速度不変の原理から制限するアプローチに対して一つの区切りをもたらしたと言えるでしょう。

今回のガンマ線バーストGRB 090510は我々日本側がフェルミ衛星のデータを監視している最中に発生しました。日本グループの迅速な初期解析によって多くの追観測を後押しした結果、量子重力理論の検証に必須であるガンマ線バーストまでの距離を引き出すことに成功しました。

|

|