月周回衛星「かぐや(SELENE)」が明らかにした

月内部からのカンラン石の全球表面分布とその起源

平成22年7月5日

宇宙航空研究開発機構

宇宙航空研究開発機構の月周回衛星「かぐや」に搭載されたスペクトルプロファイラ(SP) (※1)を用いた月全球表面の観測により、月の形成・進化の謎のカギを握る月内部からのカンラン石(※2)の月表面上での分布とその起源が世界で初めて明らかになりました。この結果は、2010年7月4 日(英国時間)発行の英科学誌『ネイチャージオサイエンス』(『ネイチャー』の姉妹誌)に掲載されました。

−掲載論文の概要−

- 「かぐや」に搭載されたスペクトルプロファイラ(SP)を用いて、月全球にわたる7000万点にも及ぶ観測を行った。

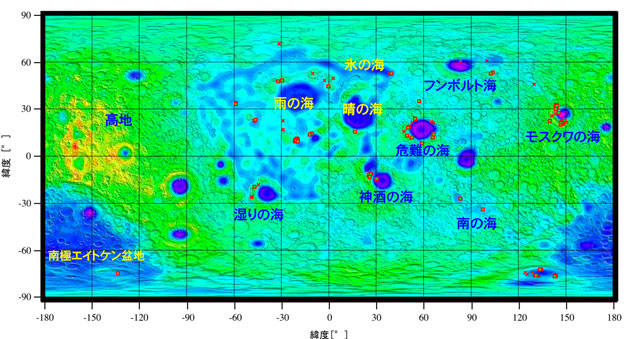

- 得られたデータをカンラン石が持つ特有の波長(中心波長1.05μmの吸収帯)に着目して解析したところ、カンラン石に富む領域を新たに31か所(観測点としては約250点)発見した(図1)。

- また、過去の検出報告の多くは誤りであることが分かった。

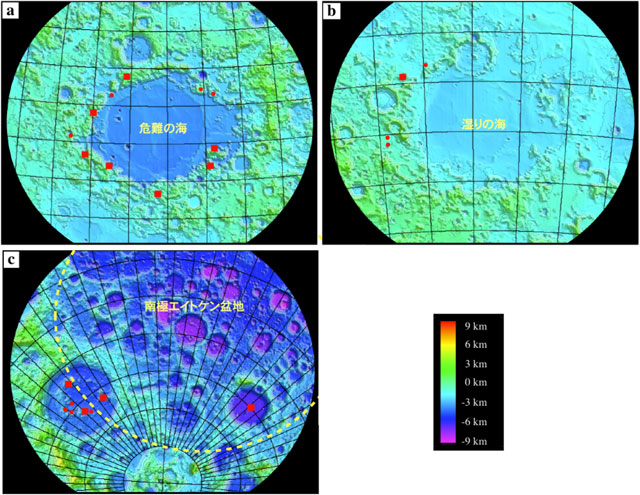

- 以前から報告されていた3か所を含む、カンラン石に富む34の領域は、どれも地殻の薄い巨大衝突盆地の周りに限られていた(図2、3)。

- 月の裏側などの地殻の厚い部分や、従来カンラン石に富むのではないかと考えられていた中程度のクレーターの中央丘(※3)にはほとんどカンラン石は見い出されなかった(図2、3)。

- このことから、月の表面に見出されたカンラン石は、かなり深い(約100km)ところにある物質、すなわちマントルが、巨大天体の衝突によって掘り起こされたものと考えられる。

- さらに、今回見つかった領域の反射スペクトルを詳細に解析したところ、このスペクトルが、カンラン石に富む岩石の中でも、マントル起源と考えられるダンカンラン岩(ダナイト)に非常に近く、月の下部地殻にあると考えられているトロクトル岩(トロクトライト)とは一致しないことも分かり、月表面で検出されたカンラン石がマントル起源であることを裏付ける。

- (※1) スペクトルプロファイラ(SP):月面からの可視近赤外光における連続スペクトルを観測し、月表面の鉱物組成を精度良く調べる観測装置。

- (※2) カンラン石:ケイ酸塩鉱物の一種で比重が大きい(重い)。地球や月のマントルに多く含まれる。

- (※3) 中央丘:中程度の大きさ(直径20-180km程度)のクレータの中央付近によく見られる丘状の地形で、隕石の衝突後に深部から盛り上がってきた岩石からなると考えられている。

■解説

ケイ酸塩鉱物の一種である「カンラン石」は、月の「マントル」と呼ばれる層構造を構成する主たる鉱物と考えられています。カンラン石は比重が大きい(重い)ために沈み込んでしまい、通常は月の表面には現れませんが、クレーターを形成するような巨大衝突の際には地下深部から月表面にもたらされると考えられており、月の内部を理解するためのカギを握ると考えられています。ところが、地上観測や過去の探査機による探査では、カンラン石に富む領域は月面の数か所について報告されていたにすぎず、それがマントルに由来するのか、より浅い地殻下部のマグマに由来するのかはっきりしませんでした。

国立環境研究所 地球環境研究センターの松永恒雄(まつなが・つねお)地球環境データベース推進室長を中心とする研究チームは、「かぐや」に搭載されたスペクトルプロファイラ(SP)を用いて、月全球にわたる7000万点にも及ぶ月面の分光特性の観測を行いました。SPは、かつてなく高い空間分解能と波長分解能、広い帯域を持つのが特徴で、得られたスペクトルを、さまざまな鉱物の固有の吸収スペクトルと照合することで、月表面に分布する物質の鉱物種を識別することができます。

得られたデータを、上記チームのの山本聡(やまもと・さとる)研究員(国立環境研究所 地球環境研究センター)らが、カンラン石が持つ中心波長1.05μmの吸収帯に着目して解析したところ、カンラン石に富む領域を新たに31か所(観測点としては約250点)発見しました(図1)。また、過去の検出報告の多くは誤りであることが分かりました。

- 図1:カンラン石に富む領域の月全球分布(緑点)。背景図は、SPにより得られた赤色光(波長0.75μm)の反射率の分布。暗い部分は玄武岩質溶岩からなる「海」と呼ばれる領域。経度-90度から90度の範囲は地球に面した「表」、残りの範囲は地球から見ることのできない「裏」と呼ばれる。

- 図2:カンラン石に富む領域 (赤点)と月地殻厚の対応関係。背景図は、「かぐや」に搭載されたレーザ高度計による月高度モデルと、子衛星を利用した4ウェイドップラー観測によって得られた月の重力場モデルとに基づいて推定された地殻厚。紫から水色が地殻の薄いところ、黄色や赤が地殻の厚いところに相当する。

- 図3:衝突盆地周りのカンラン石に富む領域 (赤点)と標高の対応関係。(a) 危機の海、(b) 湿りの海、(c)南極エイトケン盆地(黄点線は盆地の縁辺部に対応)。

今回の発見は、このように、月マントルの形成、ひいては地球など他天体の進化の理解につながる大変重要なものです。

- 図4:衝突盆地形成に伴うマントル物質の掘削とその後の海溶岩噴出。盆地形成後、マントル起源の物質は盆地(海)の縁周辺で見られるが、盆地の中央部では、衝突で生じた溶融物やその後に噴出した溶岩によってマントル起源の物質は隠されている。

スペクトルプロファイラ(SP)観測機器チーム:

国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構、大学等に所属する研究者で構成されたチーム。

主研究者: 国立環境研究所 地球環境研究センター 地球環境データベース推進室

室長 松永 恒雄

論文筆頭著者: 国立環境研究所 地球環境研究センター 地球環境データベース推進室

NIESポスドクフェロー 山本 聡

原著論文:

"Possible mantle origin of olivine around lunar impact basins detected by SELENE"

Nature Geoscience, July 4, 2010

山本 聡1、中村 良介2、松永 恒雄1、小川 佳子3、石原 吉明4、諸田 智克5、平田 成3、大竹 真紀子5、廣井 孝弘6、横田 康弘1、春山 純一5

1:国立環境研究所 地球環境研究センター 2:産業技術総合研究所 情報技術研究部門

3:会津大学 4:自然科学研究機構 国立天文台

5:宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 6:ブラウン大学

参考リンク:

『ネイチャージオサイエンス』:http://www.natureasia.com/japan/ngeo/

月周回衛星「かぐや (SELENE)」:http://www.kaguya.jaxa.jp/

|

|