第1回宇宙開発事業団改革推進委員会の開催結果について

宇宙開発事業団

以下のとおり第1回宇宙開発事業団改革推進委員会が開催されました。

1. 日時

平成12年7月26日(水) 10:00〜12:20

2. 場所

宇宙開発事業団本社 第1〜第4会議室

3. 出席委員

久保田委員長、生駒委員、大橋委員、蛇川委員、鳥井委員、中原委員、馬場委員、畚野委員

4. 議題

| (1) | 宇宙開発事業団改革推進委員会の進め方 |

| (2) | 宇宙開発事業団の経営改革についてのアクションプラン |

5. 配布資料

| (1)1-1 | 宇宙開発事業団改革推進委員会の設置について |

| (2)1-2 | 宇宙開発事業団改革推進委員会委員構成 |

| (3)1-3 | 宇宙開発事業団改革推進委員会の進め方(案) |

| (4)1-4 | 宇宙開発事業団の経営改革についてのアクションプラン概要 -最重要課題であるH-IIAプロジェクトを事例として- |

| (5)1-5 | 宇宙開発事業団の経営改革についてのアクションプラン(改訂版) |

|

|

宇宙開発事業団改革推進委員会の設置について

理事長職務代行

副理事長 五代富文

宇宙開発事業団改革推進委員会の設置についてを次のとおり定める。

(設置)

第1条 外部諮問委員会の設置運営規則(60達第28号)に基づき、宇宙開発事業団の業務運営等に関する改革を推進するため、宇宙開発事業団改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務運営等に関する改革に係る重要事項について審議するとともに、必要に応じ理事長に意見を述べるものとする。

(構成等)

第3条 委員会は委員長及び委員をもって構成し、委員長及び委員は学識経験者のうちから理事長が委嘱する。

- 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

- 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員長及び委員の任期は、原則として第5条に定める委員会設置期間とする。

(設置期間)

第5条 委員会の設置期間は、原則として平成13年末までとする。

(委員会の開催)

第6条 委員長は、理事長から諮問があったとき、及び委員長が必要と認めるときに委員会を召集する。

- 委員会及び審議結果は、原則として公開とする。

- 委員会は必要に応じ、事業団の役員、職員その他関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(調査)

第7条 委員会は、審議に必要な調査を行うことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、企画部が行う。

附則

この達は、平成12年6月12日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

宇宙開発事業団改革推進委員会委員構成

委員長

| 久保田弘敏 | 東京大学大学院工学系研究科教授 |

委員

| 生駒 俊明 | 日本テキサス・インスツルメンツ(株)代表取締役社長 |

| 大橋 秀雄 | 工学院大学学長 |

| 桑原 洋 | (株)日立製作所代表取締役副会長 |

| 坂内 正夫 | 東京大学生産技術研究所所長 |

| 蛇川 忠暉 | トヨタ自動車(株)副社長 |

| 立花 隆 | ジャーナリスト |

| 鳥井 弘之 | 日本経済新聞社論説委員 |

| 土居 範久 | 慶應義塾大学理工学部情報工学科教授 |

| 中原 恒雄 | 住友電気工業(株)特別技術顧問 |

| 馬場 錬成 | 読売新聞社論説委員 |

| 畚野 信義 | (財)テレコム先端技術研究支援センター専務理事 |

| 松尾 弘毅 | 文部省宇宙科学研究所所長 |

| [敬称略、五十音順(委員長除く。)] | |

宇宙開発事業団改革推進委員会の進め方(案)

改革推進委員会委員長

1. 運営に当たっての基本的考え方

(1) 運営方針

宇宙開発事業団改革推進委員会(以下、「委員会」という。)の任務は、宇宙開発事業団理事長の諮問に応じ、宇宙開発事業団(以下、「事業団」という。)の業務運営等に関する改革に係る重要事項について審議するとともに、必要に応じ理事長に意見を述べるものとあるが、具体的な運営方針は以下のとおりとする。

- 委員会は、事業団が昨年6月に制定した「宇宙開発事業団の経営改革についてのアクションプラン」に、今回の宇宙開発委員会特別会合報告書の改革方策を統合した形で見直したアクションプランの説明を受け、改革方針・内容について助言を行う。

- 委員会は、事業団から改革の進捗状況の説明を受け、改革の確実な実施と定着について確認を行う。

(2) 会合開催時期と主な審議事項

委員会の設置期間は原則として平成13年末までであり、12年度は改革の進捗状況、H-IIAロケットの開発・打上げなどを踏まえて、表1に示すスケジュールと審議事項で会合を開催することとし、13年度については、3回程度を想定するが詳細は別途定めるものとする。

(3) 開催場所

開催場所は事業団本社を中心とするが、現場の視察を取り入れ、筑波宇宙センター及び種子島宇宙センターでの開催も考慮する。

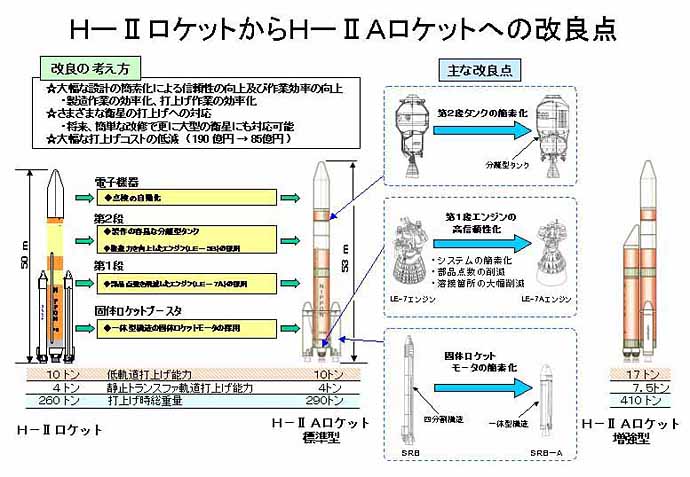

宇宙開発事業団の経営改革についてのアクションプラン概要

-最重要課題であるH-IIAプロジェクトを事例として-

本日の説明

(衛星開発体制の強化、専門的人材の育成に対する取り組み等については、別途説明予定)

アクションプランの概要

プロジェクトの確実な実施

〜H-IIAプロジェクト開発の強化〜

品質保証の強化

基盤技術の強化

宇宙開発事業団の経営改革についての

アクションプラン

平成12年7月改訂

宇宙開発事業団

改訂に当たって

NASDAは、アクションプランに沿って経営改革を継続するとともに、万全の体制をもって平成11年11月15日のH-IIロケット8号機の打上げに臨んだが、第1段エンジンの早期停止により打上げは失敗に終わった。

この事故を受けて、宇宙開発委員会では、我が国の宇宙開発体制の立て直しに向けた特別会合を開催し、NASDAの組織・体制のみならず、産業界の製造現場における品質保証、検査等のあり方にも踏み込んで、NASDAと産業界が一体となって取り組むべき信頼性確保の方策について審議が行われ、失敗の再発防止のための改革方策がまとめられた。

NASDAとしては、この審議結果および改革方策を厳粛に受け止め、より信頼性の高い宇宙開発推進体制の構築に向けた対策の強化に取り組んでいるところである。この新たな取り組みと現在までの改革の実施状況を反映して、今般、経営改革についてのアクションプランを改訂した。

はじめに

宇宙開発事業団(NASDA)は、本年10月には30周年を迎える。米国からの技術導入に始まった我が国の宇宙開発は、この間に独自の技術を開発、発展させて、宇宙先進国に肩を並べるまでに成長してきた。

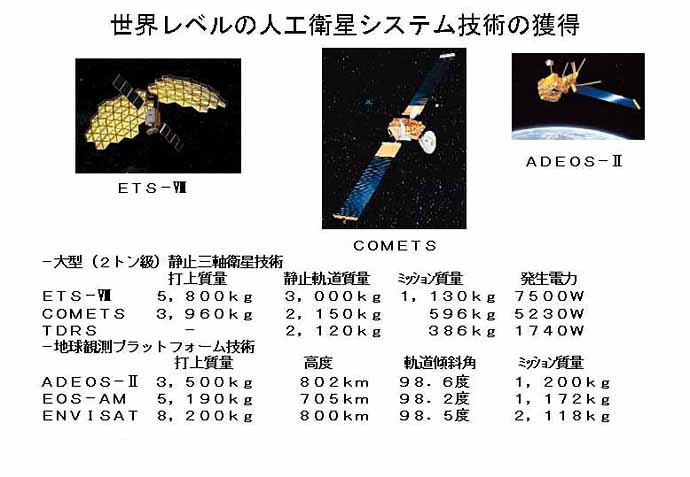

しかし、平成6年の技術試験衛星VI型(「きく6号」、ETS-VI)のアポジエンジンの事故以来、技術能力の強化に取り組んできたものの、地球観測プラットフォーム技術衛星(「みどり」、ADEOS)の太陽電池パドル破断による運用の停止、技術試験衛星VII型(「きく7号」、ETS-VII)の軌道上トラブルに続き、平成10年2月21日に打上げたH-IIロケット5号機/通信放送技術衛星(「かけはし」、COMETS)の軌道投入失敗と、事故ないし不具合が連続した。これらを深刻に受け止め、一連の事故ないし不具合に内在する共通的な問題について最重要課題として全社を挙げて検討し、できるところから改革を進めてきた。

この間、NASDAは、国内外の有識者からなる外部評価委員会(共同委員長:近藤次郎 元日本学術会議会長、J-L.リヨンス 仏国科学アカデミー総裁)によるNASDAの事業に関する評価や、信頼性・品質管理調査検討委員会(委員長:菅野文友 前信頼性学会会長)による信頼性・品質管理の改善点の検討などを踏まえての提言を受け、本問題の検討及び改革に反映してきた。

今回、これらの一連の事故に対応し宇宙開発委員会に設置された宇宙開発基本問題懇談会からの提言が、平成11年5月13日の宇宙開発委員会において報告されたが、この提言では開発体制、人材及び産業界との関係等、我が国の宇宙開発全般にわたっての本質的及び構造的な問題点につき広範囲の視点からの指摘がなされている。NASDAとしてはこの提言を真摯に受け止め、これまでの検討結果及び改革の進捗状況を踏まえて、改革のアクションプランとして取り纏めた。

本年度には、夏期にH-IIロケット8号機/運輸多目的衛星の打上げ、冬期に次世代の主力宇宙輸送機としてのH-IIAロケットの初号機の打上げが、それぞれ予定されている。このような節目に当たり、NASDAとしては本アクションプランのもとに、より一層確実なプロジェクトの遂行と技術開発能力の向上に努め、21世紀において社会が必要とする先導的なミッションと技術の開拓に挑戦し、社会に還元できる組織として変革していきたい。

1. 基本理念

世界の宇宙開発は、国家間の威信を賭けた技術開発競争の時代から、通信、環境観測等の実利用が大きな比重を占めるようになり、より良い性能・サービスとともにコストとスピードがより重要な競争の時代へと変化してきている。

一方、我が国の宇宙開発は、平和利用に徹して先進宇宙開発国へのキャッチアップを目指した時代から、フロントランナーの一員として国際的役割を担う時代へと、その環境が大きく変化している。

このような状況の中で、NASDAは独自の技術開発を進めつつ、地球観測、有人宇宙活動などの分野で国際協力を推進するとともに、宇宙輸送分野等では国際競争に対応してきた。

しかし、技術基盤形成が十分でないまま、限られた資源の下で事業展開を拡大したため、「きく6号」の失敗を始めとして、軌道上での事故ないし不具合、さらにはH-IIロケット5号機及び8号機の打上げ失敗が連続したことに対し、国民の信頼を失いNASDAの存在意義も問われかねないと認識している。この認識の下、一層徹底した改革を進め国民の信頼回復に努める。

昨年の宇宙開発委員会宇宙開発基本問題懇談会から示された提言、及び今般の宇宙開発委員会特別会合報告書において示された改革方策などを踏まえ、以下の3項目を基本理念として改革を進める。

1)より確実なプロジェクトの遂行と技術基盤の強化

開発段階にあるプロジェクトについては、H-IIAロケット試験機の確実な開発・打上げを当面の最重要課題として位置づけ、事業を重点化する。また、我が国の宇宙開発の中核機関として、これらのプロジェクトを下支えする技術基盤の強化に取り組む。

2)先端的な技術・ミッションの開拓

NASDAを取り巻く環境は非常に厳しいが、フロントランナーにふさわしく、外部の研究者及び技術者などと広く連携し、次世代に期待される高度で先端的な技術、ミッションの開拓に挑戦し、国民の期待に応えられる宇宙開発利用の実現を目指す。

3)成果の還元

開発で得られた技術成果については産業界などへの移転を促進するとともに、宇宙で得られたデータ等についてはその利用促進を図る。また、広く国民の理解と協力を得るために宇宙開発の状況、成果に触れ易くするよう積極的な普及啓発活動を展開する。

2. 総論

2.1 より確実なプロジェクトの遂行と技術基盤の強化のための方策

既に開発に着手しているプロジェクトを確実に遂行するため、信頼性・品質保証、開発体制、開発手法、技術基盤、企業との関係について必要な改革を行う。

(1)事業の重点化と確実化

H-IIAロケット試験機の確実な開発・打上げを当面の最重要課題として位置づけ、人的及び資金的リソースを集中させる。その他のプロジェクトについては、緊急性、開発の進捗状況、技術開発上のリスク、リソースの状況など総合的な見地から検討し、事業内容を見直し、全体としてプロジェクトがより確実にその目標を達成できるようにする。

(2)信頼性向上と品質保証の強化

開発における失敗のリスクを極小化しミッションを成功に導くためには、信頼性の向上と品質保証の強化が重要である。リスクの低減化については、総合的なリスク管理を徹底するとともに、エンジンなどの耐久性試験、限界性能試験等の信頼性向上にかかる取り組みを強化して、信頼性の一層の向上を図る。この一環として、科学技術庁航空宇宙技術研究所(NAL)、文部省宇宙科学研究所(ISAS)、NASDAが連携して宇宙技術にかかる信頼性向上に取り組む。

また、プロジェクトの各開発過程における品質保証を強化するとともに、開発推進側に対して適切なカウンターバランスをとるように品質保証活動を強化する。

(3)プロジェクト実施体制、方法等の強化

近年のプロジェクトの多様化、複雑化及び高度化に対応するため、責任と権限を一層明確化するためのプロジェクトマネージャ制の強化、マネージメント手法の改善方策をとる。

また、事業の確実性、技術の継承などを考慮して、現在の事業分野に関連した組織体制が最も効果的に機能するように見直す。

(4)NASDAと企業との役割分担の明確化

宇宙開発を発展させるためには、NASDAのみならず企業の役割が極めて重要である。また、企業の技術能力が向上してきていることに鑑み、NASDA職員の業務の重点化を図りつつ、実証され、安定化した技術などについては、プライム契約の促進などにより企業がその能力を最大限に発揮でき、主体性をもって実施できる方向に見直す。

(5)技術基盤形成の強化

プロジェクトの複雑化、高度化に対応した基礎的な技術データの取得・蓄積・継承が十分でないため、NASDAがもつべき技術分野を明らかにするとともに、内外の機関と協力しつつ、技術研究本部を中心として技術分野別の専門グループを段階的に設置するなどの方策を取り、NASDA全体の技術基盤の向上を図る。

2.2 先端的な技術・ミッションの開拓のための方策

高度で先端的な技術、ミッションを開拓し、国民の期待に応えられる宇宙開発利用の実現を目指すとともに、開発プロジェクトをより確実に実施するためには、企画・研究段階が極めて重要となってきているとの認識に立ち、以下の措置をとる。

(1)中長期的な視点に立った研究の推進

宇宙開発委員会での議論も踏まえつつ、リソースの有効活用を図り、世界に通用する先端的技術、ミッションを開拓していくために、広範囲の国内研究者・技術者からの協力を得て、中長期的な技術開発の方向性を明確にする。

また、その方向性に沿って研究を重点化するとともに、高度な技術への挑戦を積極的に行う。

(2)外部と連携した研究開発体制の構築

技術研究本部においては、創造性の高い研究の実施に適した研究開発体制をとり、関係研究機関との連携、共同プロジェクトの強化、外部の研究者の招聘等を促進する。

また、これまでコミュニティとして形成されていない先端的な技術研究分野について、コミュニティの形成・発展を支援する。

さらに、開発、利用が一定の段階まで進んできている分野については、ユーザ機関、産業界と連携・協力して事業の企画・推進を図る。

(3)実証による技術の蓄積

低コストかつ柔軟な手段である中小型衛星、JEMなどを活用して、開発段階で必要となる基礎的技術データ取得及び先端的な技術実証を行い、技術蓄積の強化を図る。

2.3 成果の還元のための方策

開発で得られた技術成果については、産業界などへの移転を促進するため、移転可能な技術等の特定、移転の仕組みの改善及び普及活動の強化を行う。

また、ユーザコミュニティへの積極的情報提供を行うとともに、ユーザ機関と協力して成果利用を推進する。

さらに、NASDAのプロジェクト、中長期的事業の方向性、高度な技術への挑戦とそのリスクなどについて国民各層の理解と支持を得るために、宇宙開発の成果に触れ易くするよう技術成果物の展示、開発現場の公開などの普及活動を強化するとともに、情報公開に努める。

2.4 共通的施策

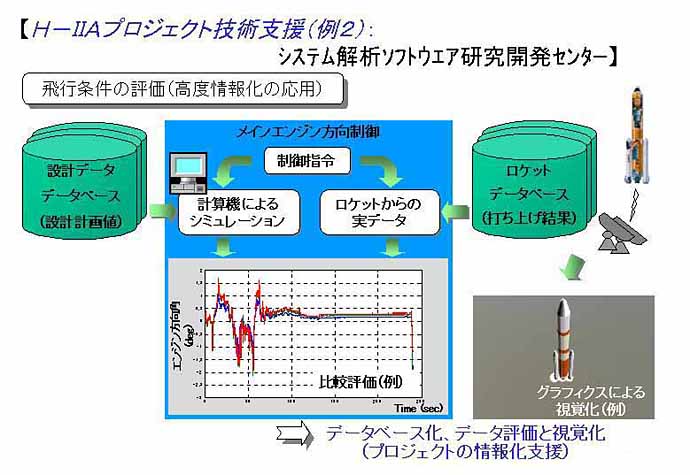

(1)高度情報化への取り組み

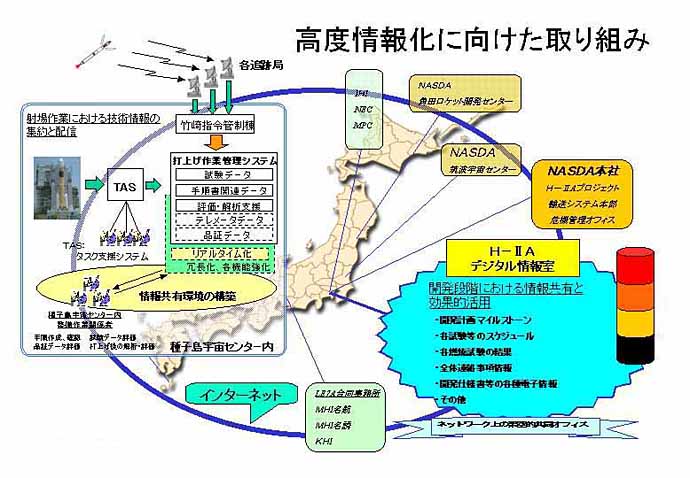

効率的でかつ確実な開発利用を実現するため、最近急速に進歩している情報技術を用いて、宇宙開発の設計・製造技術とプロジェクト管理を向上させる。具体的には、情報技術を活用した開発手法の導入、統合知識データベースの構築、シミュレーション技術の高度化などを進める。また、これに併せて、管理的業務についても電子化等による効率化を推進する。

また、技術の先導役として、宇宙分野以外の分野や社会全般への波及をも視野に入れた革新的な情報技術の研究開発を進める。

(2)人材の量的、質的な強化

NASDAの研究者及び技術者の不足は非常に厳しい状況にある。このため、職員の専門能力を一層高め、その能力をより効果的に発揮できるように人事制度の改革を進めるとともに、職員の増強、外部要員の一層の活用を図る。

3.具体的な改革の現状

具体的な改革項目は、これまでの宇宙開発事業団評価報告書の提言、宇宙開発委員会宇宙開発基本問題懇談会報告書の提言等をもとに作成された旧アクションプランに、宇宙開発委員会特別会合報告書の改革方策の趣旨を追加して修正した。また、これらの項目について現在の進捗状況を簡単に記述する。

3.1 より確実なプロジェクトの遂行と技術基盤の強化のための方策

(1) 事業の重点化と確実化

(2) 信頼性向上と品質保証の強化

(3) プロジェクト実施体制、方法等の強化

(4) NASDAと企業との役割分担の明確化

(5) 技術基盤形成の強化

(1)事業の重点化と確実化

H-IIAロケット試験機2機を確実に開発し、打上げることをNASDAの最重要課題と位置づけ、また、他の既定計画についてもその確実な目標達成に重点を置いて見直すこととする。この方針に従い、人的及び資金的リソースの重点化を図る。

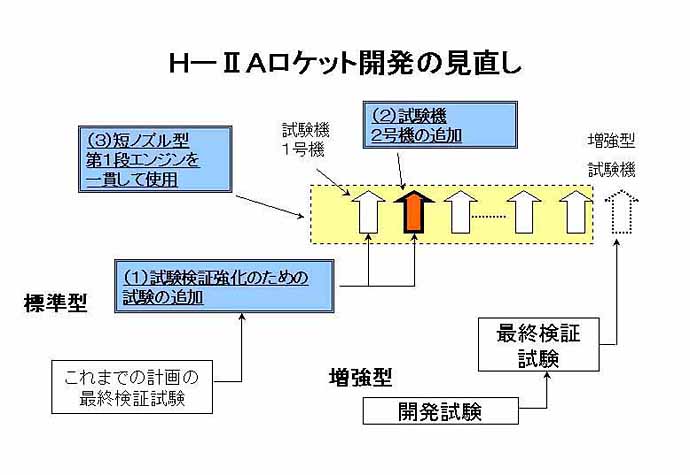

- 平成11年度に、H-IIロケットシリーズの開発を中止し、H-IIAロケットの開発にリソースを集中させ、追加の開発試験を行うなど、より入念な開発に取り組むこととした。また、試験機を1機から2機にして飛行実証の機会を増やした。これらに関連して、他の計画の見直しを行った。

- 平成13年度の予算要求に当たって、既定計画については、例えば、月周回衛星(SELENE)計画は、開発リスク低減のため、月周回観測部分と月着陸実験部分に分けることとした。

(2)信頼性向上と品質保証の強化

-

不具合発生への予防活動の徹底

○リスクマネジメントの徹底

リスクマネジメントについては、人工衛星プロジェクトのリスク管理会議を開催するなどして、全プロジェクトについて、リスクの識別、評価、対策及び許容を計画的に実施しているところである。また、リスク管理をより早い段階から総合的に行うこととし、プロジェクトへ移行するかどうかの審査会において、企画段階から開発、運用及び利用段階の全段階のリスクの把握に努め、対処案を十分検討し、慎重にフォローできるようにするなど、総合的なリスク管理に努める。(実施例)- 平成10年度にリスクマネジメントガイドライン(暫定版)を制定し、各プロジェクトにリスク管理計画書を策定することを義務づけている。

○ISO9000sの認証取得の推進

宇宙開発においては、一旦、軌道上に打上げられると修理できないため、製造企業に対して厳しい信頼性・品質管理を要求しているが、近年、コスト面、国際協力の面から、国際間で機器・部品等の行き来が活発化していること、民生部品の活用が進んでいることから、品質保証体系を国際的に共通なものに合わせるとともに、プロセスの透明性を高め、信頼性・品質管理の一層の質的向上を図ることが重要となっている。(実施予定)- 平成12年度に種子島宇宙センター、平成13年度に宇宙輸送、衛星及び地球観測関連の3本部において、国際基準であるISO9000sの認証を取得すべく準備している。

○データベースの整備・活用

不具合情報を含む技術情報及びデータを集大成し、技術者が技術判断を行う際に活用しやすいデータベースを整備してきているが、これに加えて、過去の不具合に関する情報を分析し、体系化することにより、リスクの管理がより確実にできるガイドラインやリスクマネジメントの手法を設定する。また、これを用いた技術者への教育を徹底する。(実施例及び予定)- 平成10年度に、リスクマネジメントガイドライン(暫定版)を制定

- 平成11年度に、過去の不具合データの体系化に着手

- 平成12年度に、リスクマネジメントハンドブック制定予定、各本部への教育・フォローを実施予定

○高信頼性設計等に係る意識の徹底

宇宙特有の非常に高い信頼性・品質要求を踏まえた高信頼性設計を徹底するため、シンポジウムや研究会などを通じて、最新の設計、管理技術の教育を行い、企業を含めた技術者、責任者の意識の高揚を図る。

併せて、信頼性・品質向上のための活動を支援し、教育する体制の強化を図る。(実施例)- 平成11年度より宇宙開発品質保証シンポジウムを実施

- 平成11年度より信頼性・品質管理教育を充実

-

品質保証活動の強化

○品質保証部門の活動強化

プロジェクト推進側と品質保証側の適切なバランスをとるため、品質保証部門が品質活動に係る重要事項について、各本部長に勧告するとともに、理事長に助言を行えるようにする。

審査や検査等に必要な技術的知見や標準・基準類を充実するため、検査技術、信頼性解析技術などの信頼性向上にかかる研究を行う。

技術が安定するまでの間、工場駐在員を置き、検査内容の充実、製造過程における検査機会の拡充を図る。

安全・信頼性管理部において、トラブル発生時の動機的要因の分析実施に係る教育や、「ひやり・はっと」データの収集・活用規則化等を行い、各プロジェクトがトラブル発生の動機的要因分析、「ひやり・はっと」の分析を行えるようにする。

また、製造技術上の問題点から発生するミスの低減を図るため製造工程審査における評価の実施と結果の報告、並びに作業上での点検・確認不足等から発生するミスの低減を図るためトラブル発生時の動機的要因の分析と結果の報告を、NASDAはメーカーに義務づける。(実施例)- 平成12年4月より各本部に品質保証室を設置し、本部内の各プロジェクトにおいて発生した不具合の背景要因分析の推進、重要品質問題の本部内での水平展開・フォロー、本部内での品質保証活動の総括・監査、要改善事項の勧告などを実施する体制を整えている。

- 平成12年度より、安全・信頼性管理部に製造・検査技術の専門家を招聘し、メーカーの製造工場に常駐して監督・検査を実施する。平成12年度は、H-IIAプロジェクトを対象に、実施しているが、今後、全てのプロジェクトに対象範囲を拡大していく。

- トラブル発生時の動機的要因の分析のために、平成12年6月にヒューマンファクター分析ハンドブックを制定した。

- 信頼性・品質保証プログラム標準を改訂し、各メーカーに対して工程解析やクリティカルな技術に対する製造工程審査会の実施・報告、及びトラブル発生時の動機的要因の分析・報告を義務づけている。

○プロジェクトの行う品質保証活動の強化

製造技術・製造工程の専門家を外部から各プロジェクトに招聘し、各種技術資料類の承認行為等にその知見と経験を生かす。 -

信頼性向上への取り組みの強化

○地上試験等の充実

地上試験については、信頼性向上のための追加試験を実施するなど、試験・検証の徹底に努める。(具体例)- 平成10年度〜:環境観測技術衛星(ADEOS-II)太陽電池パドル部分試作試験をはじめとする地上試験を実施中。

- 平成11年度:データ中継技術衛星(DRTS)アポジエンジン連続動作寿命試験実施。

- 平成11年度〜:H-IIAロケット開発強化のための地上試験を実施中(詳細は4章参照)。

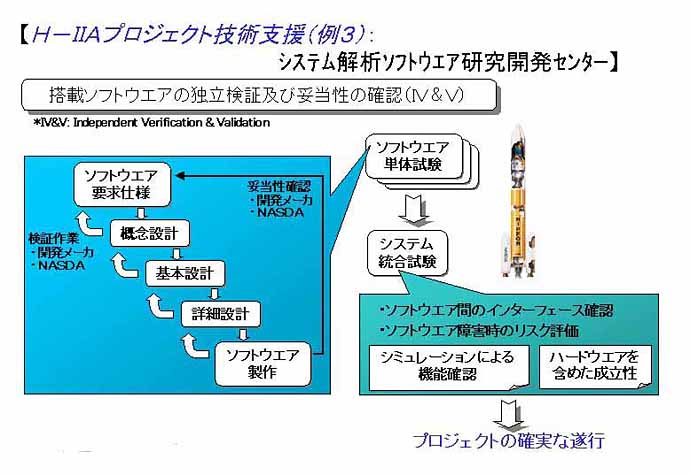

○シミュレーションの高度化

地上で全ての試験を行うことは、物理的にも費用対効果の面からも現実的でないため、試験とソフトウエアによるシミュレーションを組み合わせていく必要がある。

このため、今後、シミュレーション技術を開発、強化していくとともに、技術研究本部に経験豊富なOBや企業の専門技術者などを招聘するなどして、各プロジェクトに対し横断的、専門的に支援、評価していく試験・検証の専門グループの強化を図っていく。(実施例)- 平成11年度、シミュレーション試験及びソフトウェアの独立検証を行うシステム解析ソフトウェア研究開発センターを技術研究本部に設置した。

○軌道上検証の充実

地上試験では十分にデータを取得することが難しい技術について、事前に軌道上での実証機会を活用するよう努力しているところであり、今後とも、中小型衛星の活用などを通じて、これを拡大していく。(実施予定)- 平成12年度、技術試験衛星VIII型の大型アンテナの展開について、小型部分モデルで軌道上実証を行う予定である。

○継続的な信頼性向上策

宇宙技術の信頼性を高め、技術の成熟と安定化を図るため、メーカーとの連携・協力の下、設計・製造に必要となる技術データの取得・蓄積を継続する。

また、試験・検証データなどを集約し、データベース化することで、技術、ノウハウの蓄積・継承を図る。

(3)プロジェクト実施体制、方法等の強化

- 開発管理手法の見直し

プロジェクトが多様化、複雑化、及び高度化しており、それに伴いプロジェクトの規模、性格、重要度に見合ったマネジメントを行えるよう、新たなプロジェクトマネジメントに係るガイドラインが必要である。

(実施例)- 平成11年度に、プロジェクトマネージャが自らの責任と裁量により、プロジェクトの目的、開発課題に応じて、監督・検査の対象・手法、審査会、リスク管理を決めるためのプロジェクトマネジメントに係るガイドライン(暫定版)を作成した。今後、新規のプロジェクトからこのガイドラインを適用していく予定である。

- プロジェクトマネージャ制度の充実

プロジェクトの責任者を明確にするためプロジェクトマネージャ制度を採用しているが、プロジェクトが多様化、複雑化、及び高度化しているため、プロジェクトマネージャの負担を軽減し、プロジェクトマネージャが迅速かつ的確に技術判断できる体制を充実していく。

(実施例)- 開発から運用・利用段階までの総合的な調整や対外調整などの責任者(総合プロジェクトマネージャ)を平成10年度から各本部に配置した。

- プロジェクトマネージャを補佐し、開発上で発生する技術問題の解決方法をまとめる責任者(チーフエンジニア)を平成11年度からプロジェクトに順次配置している。

- 平成11年度に技術変更の管理の規則を改訂して、稟議形式からマネージャが関係者を招集して迅速な判断を下せる方式に改めた。

- プロジェクトに対する独立評価活動の強化

プロジェクトに対する独立した評価の実施は、プロジェクトに適切な緊張関係を生むとともに当事者のみでは気付きにくいミスをカバーすることが期待される。

NASDAでは、H-IIAロケット及び衛星プロジェクトについて、外部の専門家の協力を得て重要段階の審査毎に独立評価を実施しているが、今後は全てのプロジェクトに対しこれを導入するとともに、必要に応じて評価に必要なデータ収集・解析を行う要員を増強する。また、独立評価チームは経営層へ直接報告できるようにする。

これに加え、技術研究本部の専門グループの協力を受け、リスクの高い技術課題への継続的なチェック・アンド・レビューを行う。(実施例)- H-IIAロケットプロジェクトについては、既存の独立評価チームの制度を見直し、経営層に直接報告できる形態にした。(詳細は4章参照)

- 確実な開発を目指した組織体制の見直し

平成5年4月に、プロジェクトの開発、運用、利用までを一貫して進めるために5つの事業分野(宇宙輸送、衛星、地球観測、宇宙環境利用、技術研究)に分けた本部制を採用してきたが、衛星開発が3本部に分散している点などの課題があり、確実で効率的な開発を進める観点から、今後、最適な組織体制のあり方を検討し、実施に移す。

(実施予定)- 衛星システム本部、地球観測システム本部及び技術研究本部SELENEプログラムを統合する。

- 企業との協力体制の強化

プロジェクトマネージャを始めとするプロジェクトチームのメンバーが、委託先企業の技術者と密接なコミュニケーションを図り、現場の改善提案を広く吸い上げられるよう、設計段階等で企業と同一の事務所で業務を行う体制をとるなどの方策を検討する。

(実施例)- H-IIAロケットの第1段エンジン(LE-7Aエンジン)について、NASDAと開発企業のLE-7Aエンジンの開発担当者からなる合同開発チームを平成12年5月に設置するとともに、開発担当メーカーの工場内に合同事務所を開設した。(詳細は4章参照)

(4)NASDAと企業との役割分担の明確化

- NASDA職員の業務の重点化

NASDAの職員を、研究・企画段階での技術課題の識別・解決、基本要求仕様の決定、新規技術開発と試験・検証などに重点化する。

このため、工場試験立会、技術データ整理・解析支援、審査会事務等について、NASDAの業務をサポートする第三者的な機関の積極的な活用を図る。また、既存技術を継続的に活用する部分などについて、その信頼性・品質管理、審査等を企業に主体的に任せる。(実施例)- 平成10年度より、一部の衛星プロジェクトで製造工場における試験立会、監督業務の一部を第三者機関に委託

- 企業責任の明確化

企業の技術責任を拡大し、その能力を最大限に引き出せるようにするため、今後立ち上げるプロジェクトを中心として、新規技術の部分と実証済み技術を活用する部分に区分し、それぞれに応じたNASDAの企業に対する監督・審査の方法等を見直す。

これと併せ、企業に技術責任を委ねる部分についての契約上の責任の対象や範囲などを総合的な観点から見直す。

また、プライム契約の促進については新規契約を中心に検討する。 - アウトソーシングの促進

追跡運用業務、試験設備運用業務等に加え、定型的な事業、技術的に確立した事業のアウトソーシングを促進し、企業に責任を持たせるとともに、そのインセンティブを高めていく。

(実施例)- 平成11年度より広報普及業務の一部をアウトソーシング

- 競争原理の導入

産業界が能力を最大限に発揮できる方式の一つとして、複数社による競争的な開発方式がある。既に、概念設計段階における検討作業については、複数社に対し並行して委託しているが、開発段階に適用可能なプロジェクトについて検討する。

(5)技術基盤形成の強化

- 専門グループによる技術基盤の蓄積

NASDAの技術基盤としての技術研究本部を段階的に強化する。このため、技術研究本部を母体として、システム技術及び要素技術分野毎に外部の研究者、技術者を含めた機能的専門グループを作る。

(実施例)- 平成11年度、システム解析ソフトウェア研究開発センターと試行的に3つの専門グループ(宇宙機ダイナミクス、バッテリ工学、宇宙環境計測)を設置し、平成12年度は新たにグループを1つ設置し、今後も順次追加していく予定である。

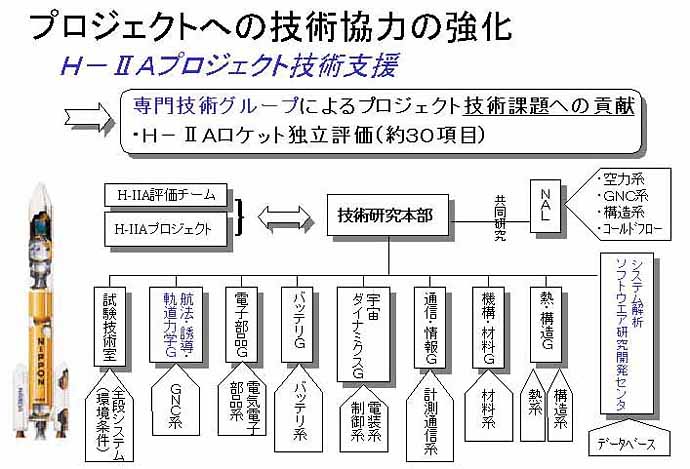

- 専門グループによるプロジェクトへの技術協力の強化

プロジェクトと技術研究本部の有機的な連携を強化し、プロジェクトの抱える技術問題の解決を図る。この一環として、技術研究本部に設置された専門グループに、プロジェクトの難度の高い技術分野の設計解析や要素試作を分担させる。

また、開発の進捗状況を考慮に入れながらプロジェクトと基盤技術部門の連携を効果的、効率的に行うため、プロジェクト部門を段階的に筑波宇宙センターに集約させ、技術協力の強化を図る。(実施例)- H-IIAロケット開発に関して、技術研究本部がソフトウェアの独立検証など担当している。(詳細は4章参照)

- 平成11年度に衛星システム本部を筑波宇宙センターに移転した。

3.2 先端的な技術・ミッションの開拓のための方策

(1)中長期的な視点に立った研究の推進

(2)外部と連携した研究開発体制の構築

(3)実証による技術の蓄積

(1)中長期的な視点に立った研究の推進

-

中長期構想の作成

宇宙開発委員会における基本戦略の議論を踏まえつつ、NASDAの中長期的な技術開発、ミッションの方向性を明確化するため、コミュニティ等の意見を考慮して、中長期構想及び研究開発戦略を検討する。また、宇宙インフラストラクチャー、月惑星探査などについては、中長期的な戦略目標を明確にし、得意分野をもって世界の技術の先導ができるよう、主体的な国際貢献の提案を行うよう努める。

(実施例)- 平成11年度より組織横断的な中長期構想検討チームを設置し、検討を行っている。

-

研究の重点化、リソースの充実

21世紀の世界の宇宙開発の中で、存在感のある位置を占めていくためには、研究段階での活動がきわめて重要であり、そのために研究費の拡充を要望していく。

将来プロジェクトの創出、共通的・基盤的技術の確立などの研究性格及び目的に応じて研究内容を区分し、それぞれの研究の重点化を図るとともに、最適な評価体制をとる。(実施例)- 平成11年度より、研究の性格別の区分を行うとともに、外部の専門家を加えた研究課題の評価体制をとっている。

-

研究指向の組織運営

技術研究本部の研究者及び技術者がより創造性を発揮し、質の高い研究活動ができる環境を整備するため、管理指向の組織運営から、一定の裁量をもって自由な研究をしやすい組織運営に移行する。

(2)外部と連携した研究開発体制の構築

-

外部に開かれた研究体制の導入

○先端宇宙技術分野の流動的研究組織の設置

外部の専門家の招聘、若手研究者のNASDAでの研究への参加を推進するとともに、大学及び研究機関等の外部からの研究者がNASDAにおいて研究しやすい環境を整備する。

このため、宇宙環境利用分野の研究組織を参考としつつ、先端宇宙技術分野の流動的研究組織を技術研究本部に整備し、国外を含めた外部の一流の研究者を招聘する体制を強化する。

また、宇宙開発特別研究員の受け入れ定着に向けての拡充、大学院生等を受け入れる新たな制度を創設し、若手研究者の能力を活用する。(実施例)- 平成10年度より、宇宙開発特別研究員(ポスドク)の受け入れ拡大を図っている。

-

外部との連携の強化

○外部機関との連携の強化

現在、NAL、ISAS及び郵政省通信総合研究所(CRL)等の我が国の宇宙関連の研究機関との間において、宇宙往還技術試験機(HOPE-X)、月周回衛星(SELENE)、再使用型輸送系及び超高速通信・データ中継実験などの分野で、それぞれの機関の得意分野を活かしながら協力を行っているが、今後とも、効果的な研究・開発のために、一層の協力関係の強化に努める。(実施例及び予定)- 平成12年2月に科学技術庁及び文部省の担当局長、NAL、ISAS、NASDAの長、からなる宇宙科学技術の連携・協力に関する協議会が発足し、連携をさらに強化している。

- 平成13年度より、基盤技術強化について、NAL、ISAS,NASDAの3機関が連携して、信頼性向上共同研究プログラム(仮称)を設定し、ロケット、衛星等の信頼性を高めるために必要な共通的・基盤的な技術の確立を図ることとしている。

○外部研究者等との連携

複数の大学との連携講座の実施、先端技術を有する企業との共同研究、ワークショップ等の開催による研究者、ユーザ等の裾野を拡大する。(実施例)- 大学との連携講座は、平成11年度は3講座実施し、12年度は2講座追加する予定である。

○コミュニティの形成・発展支援

組織化されていないユーザや研究者が多い地球観測や宇宙環境利用分野においては、今後の活動の戦略的方向性の明確化を図りつつ、コミュニティの充実などを引き続き支援する。

一方、先端的な衛星開発・利用、宇宙インフラストラクチャ開発、月惑星探査等の分野については、関係機関と協力し、コミュニティの形成・発展のためのワークショップ及びシンポジウムその他の支援活動を充実する。(実施例)- 平成11年度に、NAL、ISAS、CRL及びNASDAが中心となって、大学、国立研究所及び企業の技術者及び研究者が参加する宇宙インフラストラクチャ研究会が創設され、シンポジウム開催などの活動を行っている。

(3)実証による技術の蓄積

-

軌道上実証による技術蓄積の推進

中小型衛星等を活用した軌道上実証のための柔軟な技術試験手段を確保し、先端的技術の実証やミッションの開拓に挑戦し易くし、技術蓄積を強化する。

3.3 成果の還元のための方策

(1)技術移転、成果利用の促進

(2)ユーザ利用の促進

(3)広報活動の推進

(4)普及啓発の推進

(5)情報公開の促進

(1)技術移転、成果利用の促進

既にロケット技術、リモートセンシングデータ処理技術、部品技術などの確立した技術の民間移転を推進している。今後とも、信頼性向上のためのメーカーの自助努力と早期自立を促進するなどのため、移転可能な技術を特定し、移転促進を図る。

また、引き続きシンポジウムや成果報告会の充実、特許及び技術レポート等の積極的公開を実施する。

(2)ユーザ利用の促進

応用化研究制度の充実などにより、ユーザ等による独自の利用研究の一層の促進を図るとともに、企業等がより簡易に成果を利用できる仕組みの検討を重点的に進め、技術成果の産業界での応用の促進を図る

- 宇宙環境利用の有効性を実証するパイロットプロジェクトとして、先導的応用化研究の公募を平成11年度に開始した。

(3)広報活動の推進

NASDAの開発プロジェクト、中長期的な事業の方向性及び先端的技術開発への挑戦とリスクに対する国民各層の理解を得るため、広報活動を拡充する。特に、国民各層との双方向の対話の一層の充実を図るため、インターネットやマスメディアを通じて宇宙開発に関する情報の発信と共有化をさらに促進、充実していく。

また、広報活動を総合的、系統的に実施していくため、関係機関との連携を強化するとともに、広報情報センターを整備していく。

- 国際宇宙ステーション計画(ISS)に係る情報普及の拠点として、平成11年度にISS/JEM広報・情報センターを設置した。

- 平成12年度に、本社に情報発信センター「NASDAi」を整備し、積極的に宇宙開発に関する情報を提供する。

(4)普及啓発の推進

ユーザコミュニティ、研究者及び一般市民に対して成果を公開するためのシンポジウム及びセミナーの開催、施設公開や外部評価結果の公開等の充実に努めている。

更に、国民各層がより身近に宇宙開発に触れ易くするよう、技術成果物や開発現場の公開、国民参加型イベントの開催、展示活動の拡充とそれに伴う展示物等の質と内容の充実等を図る。また、全国の科学館と連携を強化する。

また、我が国の将来を担う青少年教育活動を一層充実するよう、青少年への働きかけだけでなく、教育現場との連携を強化していく。

(5)情報公開の促進

情報公開に対する社会的な要請の拡大に対応し、NASDAとしても一層質の高い情報公開を行うため、公開の対象となる文書の選定、開示手続きの策定及び情報公開に係る閲覧室等の施設整備及び情報ネットワークの整備を重点的に実施する。

4.当面の改革の重点施策

〜H-IIAロケットの確実な開発・打上げに向けて〜

改革方策の中で最も緊急かつ重要な施策は、平成12年度に初号機の打上げを予定しているH-IIAロケットの確実な開発・打上げに向けた取り組みである。H-IIロケット8号機の事故原因究明結果や宇宙開発委員会特別会合報告書の提言を踏まえ、以下の項目を当面の改革の重点施策とする。

4.1 開発の強化策

(1) 開発体制の強化

-

NASDAプロジェクト体制の強化

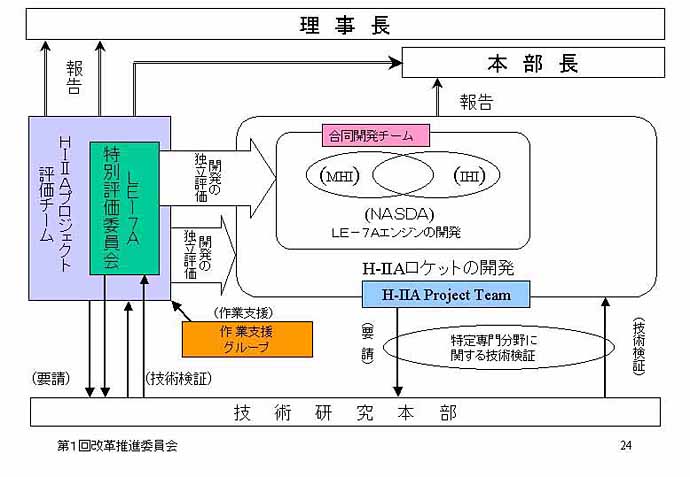

プロジェクト開発体制を強化するため、宇宙輸送システム本部内に分散していたH-IIAロケット開発に係る指揮命令系統を、H-IIAプロジェクトマネジャーの下に集約するよう業務分担の明確化、要員配置の見直し等を行った。

また、H-IIロケットの開発終了後、他の本部に配属されていたロケット開発経験者をH-IIAプロジェクトチームに配置転換するなど、全社をあげてH-IIAプロジェクトチームの増強に取り組んだ。 -

H-IIAロケット開発企業との連携体制の強化

NASDAとH-IIAロケット開発に参画している主要企業との間の連携をより一層密にして、経営レベルからH-IIAロケット開発上の諸課題について各機関一体となった対策を講じることを目的として、平成11年12月にH-IIAロケット開発強化推進会議を設置した。

上記と並行して、H-IIAロケットの開発・運用を担当する技術者が直面する技術課題について、認識の共有を図ることを目的として、平成11年12月にNASDA及び開発担当企業のプロジェクトマネージャ相当の技術者によるH-IIAロケット推進会を設置した。

また、H-IIAロケットの第1段エンジン(LE-7Aエンジン)について、効率的かつ確実な開発を推進するために、H-IIAプロジェクトマネージャを長として、NASDA、三菱重工業株式会社(MHI)及び石川島播磨重工業株式会社(IHI)の開発担当者からなるLE-7Aエンジン合同開発チーム(約70名)を平成12年5月に設置した。また、本開発チームの合同事務所はMHI名古屋誘導推進システム製作所の工場内に開設した。

(2) 開発計画の充実

-

計画の変更

H-IIロケットの確実な開発を最優先として、追加の開発試験を行うなど、より入念な開発に取り組むため打上げ時期を平成12年1・2月期から平成13年1・2月期に1年延期した。

また、H-IIAロケットの開発に集中するため、H-IIロケットシリーズの開発を中止した。

さらに、標準型の試験機を1機から2機に変更して飛行実証の機会を増やすとともに、増強型試験機の打上げまでは第1段エンジンの形態(短ノズル型)で統一し、打上げリスクを低減する。 -

開発総点検の実施

H-IIAプロジェクト全般を対象として、平成12年1月〜4月にかけて、NASDA及び開発各社による総点検(技術仕様書等の要求事項、設計・工作・品質保証の内容、開発試験の取得結果等を点検)を行った。特に、品質の安定しにくい特殊工程などについては重点的な点検を行うとともに外部専門家のレビューを受けた。

-

改善事項の反映

総点検で抽出された様々な改善事項は、全項目を精査し、試験機1号機の確実な開発・打上げに向けた開発強化策として、12年度予算の見直し要求及び13年度の予算要求に反映させる。

(3)信頼性向上策

-

H-IIロケット8号機の事故原因究明からの反映

H-IIAロケット用に開発中のLE-7Aエンジン液体水素ターボポンプについては、設計上キャビテーション発生の対策を講じており、事故が起きたLE-7エンジン液体水素ターボポンプのような不具合が起きる可能性は極めて低いと考えられる。しかし、より確実性を期すため、平成12年3月〜5月にかけて、燃焼試験を行いキャビテーション発生は問題のないことを確認した。

また、加工痕などに関する設計基準を見直し、品質保証の向上を図っている。 -

信頼性向上に係る試験の充実

H-IIAロケットの開発をより確実なものとするため、LE-7A認定エンジンを2台追加製作し、平成12年4月から、より厳しい作動条件での燃焼試験を実施し、耐久性等に関するデータの蓄積、限界域の作動範囲の確認を行っている。

また、LE-5Bエンジンについても1台追加製作し、平成12年3月からより厳しい作動条件で燃焼試験を行い、耐久性の確認及び限界域の作動範囲を確認している。

(4)高度情報化への取り組み

H-IIAロケット開発に係る技術文書類、品質保証情報(含 不具合発生状況)、作業の進捗状況等の電子化及びデータベース化を徹底し、開発や運用段階における関係者間の迅速な情報の共有化を促進する。

また、発射整備作業時等の機体データをリアルタイムに集約・処理し、その後の作業での迅速なデータ評価に利用するほか、飛行時のデータ等については、次号機の設計や作業に役立てるよう、迅速に評価解析する。

4.2 品質保証の強化

(1)安全・信頼性管理部における品質保証機能

安全・信頼性管理部は、製造・検査技術の専門家を招聘し、H-IIAロケット製造工場に常駐させ、監督・検査を実施している。また、製造に係る特殊工程技術や信頼性管理技術などの評価及び研究を行い、必要な基準・標準類を整備する予定である。

(2)宇宙輸送システム本部内の品質保証機能の強化

平成12年4月に品質保証室を設置し、不具合の背景要因分析の推進、品質保証活動の総括・監査、要改善事項の勧告を実施するなど、H-IIAプロジェクトに対するカウンターバランス機能を強化している。

プロジェクトマネージャの下、製造技術・製造工程に精通した品質保証活動を行う担当者を増強することにより、プロジェクト自身の品質保証活動を強化する予定である。

4.3 独立技術評価体制の強化

(1)H-IIAプロジェクト評価チームによる独立評価の実施

既に活動してきたH-IIAプロジェクト評価チーム及びLE-7A特別評価委員会については、H-IIAプロジェクトの独立評価機能を強化するため、評価結果を理事長に直接報告できる仕組みに改めるとともに、計画変更等を含めたプロジェクトの進め方についても開発を担当する本部長に対して勧告等ができるよう、カウンターバランス機能を強化する変更を平成12年6月に行い、独立評価を実施している。

(2)技術研究本部による独立検証・評価等の実施

技術研究本部では、NALの協力も得つつ、誘導制御系、電源系、構造系、熱系、搭載ソフトウェア等の独立検証・評価やシミュレーション等を行い、H-IIAロケットの設計に反映しているほか、過去のH-IIロケットデータのデータベース化とデータ解析を行うなど、約30項目にわたってプロジェクト支援を行っている。

以上、当面の改革の重点施策として、H-IIAロケットの確実な開発・打上げに向けた取り組みを行っているが、人工衛星開発等のH-IIAプロジェクト以外の分野の改革についても、着実に進めていくものとする。

おわりに

本アクションプランに示した改革の実施に当たっては、関連企業をはじめとした外部の協力も不可欠であり、関係者が一丸となって、国民の期待に応えられる我が国の宇宙開発体制を構築していくこととしたい。

また、本アクションプランのフォローアップに当たっては、当面の間、宇宙開発事業団改革推進委員会において進捗状況の評価などを得つつ、必要に応じ、本アクションプランの更新を行い、確実な改革の実施を目指すこととしたい。

本年度には、H-IIAロケット試験機1号機の打上げ、来年度には、同試験機2号機の打上げがそれぞれ予定されている。21世紀における日本の宇宙輸送の基幹となるH-IIAロケット開発の重要な段階に当たり、NASDAとしては、本アクションプランの下に、その成功に向けて一層の努力を尽くすともに引き続き必要な改革を推し進めていくこととする。