数千キロも続くハワイの島陰発見

(謎の亜熱帯反流はハワイの島陰で形成されていた)

宇宙開発事業団

海洋科学技術センター

「地球フロンティア研究システム」(宇宙開発事業団と海洋科学技術センターの共同プロジェクト)とハワイ大学が共同で運営している国際太平洋研究センター(IPRC)の謝 尚平 準教授、野中正見研究員ら、米日中の合同科学者チームは、衛星観測データの解析によってハワイ諸島の西方に島陰(島が風を遮ることによりできる風の弱い場所)が数千キロもの長さにわたって存在することを発見した。(図1、図2)

また、物理モデルに基づくシミュレーションによりこの現象を再現することに成功し、さらに同モデルによって、これまで謎とされていた日本南方海域の東向きの海流(亜熱帯反流)の原因が遥か遠く離れたハワイの山々であることを解明した。(図3)

本成果は6月15日発行の米科学雑誌サイエンスに掲載されます。

<背景>

世界各地における過去の観測結果より、これまで大洋中の島が大気に与える影響は300kmほどの距離しか続かないと考えられていた。(図4)

また、1960年代後半に、台湾の東から日本南方を東向きに流れる亜熱帯反流が宇多道隆氏、蓮沼啓一氏らによって発見されたが、それを作り出す仕組みは分っていなかった。

<成果および考察>

謝 準教授、野中研究員らが、熱帯降雨観測衛星(TRMM)などの観測データを解析した結果、ハワイ諸島の風下に3000kmに渉って雲の列と弱い風が続いていることを発見した。その影響は海にも現れ、細い海流がアジアからハワイへ向けて8000kmも続いていることも確認できた。(図5)

また、物理モデルに基づくシミュレーションを実施して、島陰を再現することに成功し、同時にこの物理モデルによって日本の南方海域に存在する東向きの海流(亜熱帯反流)をうまく説明できることを見い出し、30年来の海洋学の謎が解決された。

これらの発見はこれまでの定説をくつがえす画期的なものであると共に、大気と海洋がどれほど強く影響しあっているかを知る手がかりとして、気候変動予測研究や地球温暖化予測研究の分野において重要なものである。

|

|

ハワイ諸島西側において島陰が発達するメカニズムについて(解説)

ハワイ諸島の風下に3000kmに渉って雲の列と弱い風が続き、その影響で細い海流がアジアからハワイへ向けて8000kmも続く一連の現象は、下記のメカニズムで発達する。

| (1) | ハワイ諸島付近ではほぼ1年を通して、西向きの風(貿易風)が吹いている。標高4169mのマウナロアをはじめとするハワイ諸島の山々に貿易風が遮られると、島の裏側に風の弱い部分、島の脇に風の強い部分ができて、風の強弱のコントラストが発生する。(図6 |

||

| (2) | 風の強弱の境目にあたる海域では、風と平行する形で海に圧力の高低が生ずる。(図6 |

||

| (3) | 海に圧力の高い部分と低い部分とが存在すると、その境目に沿って圧力の高い方を右に見るような流れ(ここで幅100km程度の細い東向きの海流)が生じる。

|

||

| (4) | 帯状の温かい海域の上では大気が暖められて上昇気流ができ、雲が列をなす。 さらに温かい帯状の海水を挟んだ海面では、低温海域から高温海域に風が流れ込み、この風にコリオリの力が働くことによって、前述の風の強弱のコントラストをさらにはっきりさせる効果を生じる。これがまた海流を作る働きをしながら西へ広がる。(図6 |

||

| (5) | ほぼ1年を通して貿易風が吹いているため、このように、大気と海洋の相互作用によって風の強弱のコントラストと東向きの海流が発達し続け、これまでの理論を超える長大な島陰が形成される。(その距離は、例えば富士山の影響がモンゴルにまで及ぶことに相当する。) |

参考資料

1.国際太平洋研究センターにおけるアジアー太平洋地域の気候変動の研究

'97年3月「地球的展望に立った協力のための共通課題(コモン・アジェンダ)」に関して橋本総理とゴア米国副大統領との会談が行われ、日米が協力して地球変動およびその予測の分野における研究を推進することが重要であるとの合意が得られた。

国際太平洋研究センター(IPRC(所長 Julian McCreary))は上記のコモンアジェンダに基づいてハワイに設置された研究所で、地球フロンティア研究システムとハワイ大学が共同で運営している。IPRCにおいては平成9年10月より太平洋・インド洋の気候変動やアジアモンスーンをはじめとするアジア?太平洋地域の気候変動について研究を進めている。

2.亜熱帯反流について

日本南方の太平洋北緯約20?25度の海上に幾筋かの東向きの流れが存在し、亜熱帯循環の南部の西方流の卓越する領域中に存在するため亜熱帯反流と呼ばれる。(図7)

亜熱帯反流は宇多道隆氏、蓮沼啓一氏らにより発見され、1969年、日本海洋学会誌(JOSJ)にて発表された。

亜熱帯反流の形成メカニズムについては幾つかの説が提出されているが、明確にはされていない。特に、今回対象となっている緯度20度付近の流れについての形成メカニズムは未解明であった。

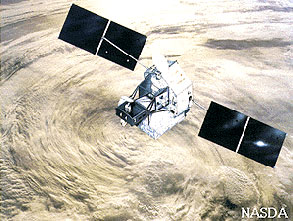

3.熱帯降雨観測衛星(TRMM)について (図8)

熱帯降雨観測衛星(TRMM)は、地球規模の気候変動の解明や環境変化のモニターに重要な熱帯地域の降雨強度やその分布に関わるデータを取得することを目指し、1997年11月28日に高度約350kmの円軌道に打ち上げられました。この衛星計画は、1986年(昭和61年)に日米共同プロジェクトとして発足し、宇宙開発事業団(NASDA)がH-IIロケットによる打ち上げ及び主要観測機器である降雨レーダの開発等を担当し、米国(NASA)が衛星本体の開発、降雨レーダ以外の観測機器の開発及びデータ中継衛星を用いた衛星の運用を担当しました。

なお、H-IIロケットにより種子島宇宙センターから打ち上げられた後のTRMM衛星の運用は、NASAのゴダード宇宙飛行センターにより、追跡・データ中継衛星(TDRS)を経由して行なわれています。

4.今後の研究課題

小さな島が太平洋の半分以上にわたって影響を及ぼすという大変不思議な現象を捉えることが出来たのは、これまでの船に加えて人工衛星による大規模観測が可能になったことが大きい。本研究によってハワイの島陰の僅か0.2度ほどの水温の変化が風の強さや向きを変えており、大気と海洋の結びつきがかなり強いことが示唆された。

今後も、衛星データ解析とモデル実験により、海洋の変化に対して大気がどのように反応するかについて、より詳細に研究を進め、大気と海洋がどれほど強く結びついているかを解明することによって気候変動予測、地球温暖化予測の精度向上を目指す。

図1 ハワイ諸島付近の風向き(矢印)と風速(カラー)

ハワイ諸島付近ではほぼ1年を通して西向きの風が吹き、その強さは島の裏側で弱く(青?紫)、島の側面で強い(赤)。(左下の写真は、ハワイ島南端にて撮影したもの。)

図2 人工衛星データ(TRMM , QuickScat)の解析により得られた

海表面水温(カラー)と風(矢印)

図は緯度に対して緩やかに変化する成分をカットしたもの。

ハワイの数千キロ西の海上にもハワイ諸島の影響が現れていることが読み取れる。

図3 モデルにより再現された流れの場

カラー:海表面水温

物理モデルに基づくシミュレーションの結果、ハワイ諸島の島陰の影響により北緯20度付近に東向きの海流(亜熱帯反流)が生成されることが判明し、30年来の海洋学の謎が解決された。

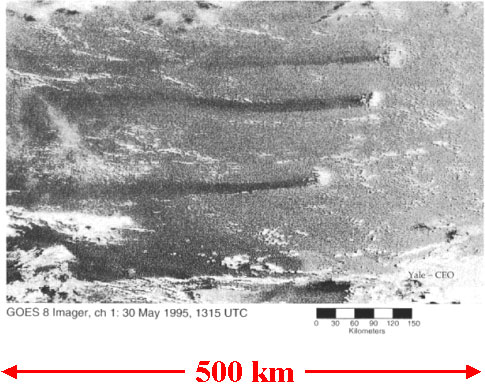

図4 カリブ海の島々によって出来た“島陰” (12-16N, 61W)

米国の静止気象衛星(GOES)により得られた画像。通常の場合、本画像のように“島陰”は 300Km 程度で消失する。

図5 ハワイ諸島西方の島陰と亜熱帯反流の概念図

(通常の島陰との比較)

図6 ハワイ諸島西方において島陰が発生するメカニズム

図7 亜熱帯反流

図8 熱帯降雨観測衛星(TRMM)

(Tropical Rainfall Measuring Mission)

|

TRMM主要諸元

|