中性子計測プロジェクトの実験実施結果について

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1.報告事項

宇宙開発事業団(NASDA)が開発した中性子モニタ装置(BBND:Bonner Ball Neutron Detector)により、国際宇宙ステーション(ISS)米国実験棟内の中性子計測を実施した。中性子計測データの解析結果について報告する。

2.中性子計測プロジェクトの目的

中性子計測実験は、ISS内の宇宙環境が人間に及ぼす影響について広く研究を行う国際共同プロジェクト(HRFプロジェクト*:Human Research Facility Project)の一環として実施され、国際パートナに取得データを提供し国際貢献を図るとともに、ISSでの有人活動のための必要となる宇宙放射線被曝管理技術の向上に資することを目的としている。

* HRFプロジェクト

HRFプロジェクトには米国を中心として、日本、ドイツ等の大学や国立研究機関が参加している。ISS内の宇宙放射線計測の研究として、NASDAのBBNDによる船内中性子環境計測のほか、ドイツ航空宇宙研究所の船内荷電粒子環境計測(DOSMAP)、米国航空宇宙局(NASA)の人体模型による臓器線量計測(TORSO)が実施された。

3.ミッション概要

BBNDは平成13年3月8日にSTS-102により打ち上げられ、平成13年12月17日にSTS-108に回収されるまでの約8ヶ月間、NASAと共同で米国実験棟内の中性子環境計測を実施した。運用期間中BBNDは特に大きな問題はなく稼働していた。

また、長期にわたる運用期間中に数回の太陽フレアの発生があり、貴重な中性子計測データが得られた。

4.計測データ解析結果

計測データの解析結果については添付資料に示す。

5.データの提供

BBNDの計測データ及びデータの解析結果はNASDAホームページ内の宇宙環境計測データベースにて、無償で提供している。

また、DOSMAP、TORSOとのデータの交換を12月末に予定しており、データ交換後にこれらのデータも上記データベースにて提供することを予定している。

|

|

中性子計測解析結果

1 平均的中性子環境

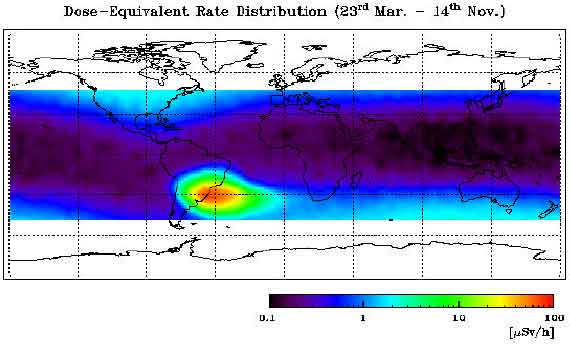

図1に2001 年3 月23 日から11 月14 日の観測で得られた実効線量率の世界地図分布を示す。また、図2、表1 に示すとおり、1998 年(太陽活動極小期)のSTS-89 で計測された結果と比べ、2001 年(太陽極大期)ISS の中性子フラックスの方が全体に低い値となった。(地上で観測された中性子変化と同じ傾向)

図1 実効線量率(2001年3月23日〜11月14日)

図2 各領域別の中性子エネルギースペクトル |

表1 1998年と2001年のトータルフラックス (neutron/cm2/sec)

SAA:South Atlantic Anomaly:南大西洋異常地域 |

2 太陽フレアによる影響

図3に、太陽フレア(陽子が多いプロトンイベント)の例と、静止軌道で観測された陽子フラックスと、対応する時刻での船内実効線量率の時系列データを示す。図3から分かるように、4月15日の中性子実効線量率がはるかに大きく、4月2日〜4月3日のプロトンイベントによる影響は、4月15日に比べると半分にも満たないことが分かる。

また、4月11日〜4月12日については、陽子フラックスが比較的高く、10MeV以上の陽子は300[pfu]以上であったにもかかわらず、中性子実効線量率には大きな変化(SAA以外)は見られなかった。

荷電粒子の運動は、地球の磁場の影響を受けるため、エネルギーの低い荷電粒子は、その軌道を曲げられ、地球に侵入できないものも出てくる。このような、荷電粒子の地球への侵入しにくさは、Rigidity(硬さ)と呼ばれる量で表される。Rigidityとカットオフの関係から、陽子がISSの軌道に侵入するためには、80MeV以上のエネルギーを要することが分かった。(図4参照)

つまり、80MeV以下程度の陽子が増加しても、船内中性子の実効線量に変化が見られなかったのは、地球近傍に大量の陽子が飛来してきても、80MeV以下の陽子は、地球磁場により遮蔽され、侵入することができなかったためである。

図3から判断すると、100MeV 以上の陽子のフラックスが1cm-2s-1sr-1 以上になると、極付近の中性子環境に影響を与える。今後人体への被ばく管理をする際、重要な監視項目となる。

図3 陽子フラックスと中性子実効線量率の時系列データ

(陽子フラックス赤:10MeV 以上、青:50MeV 以上、緑:100MeV 以上)

3 搭載場所による違い

BBND の搭載場所が、8 月9 日から変更されたことにより搭載場所の違いによる環境の違いを計測することができた。搭載場所の違いは、1 割程度違う結果となった。現在、放射線シールドの厚さの詳細なデータをNASA に要求中である。

図4 実効線量率と磁気カットオフ

4.モンテカルロ計算シミュレーション

これまでのシミュレーションでは、船壁を平板に見たてたシンプルなモデルによるものしか行われていなかった。今回は、実際の環境(ISS 米国モジュール)に近い円筒モデルを用いることでより計測に近い結果を得ることができた。さらに実際の環境(人体等価ファントム)を模擬するため中性子の減速材(水)を付け加えることで、計測結果により近い結果を得ることができ、シミュレーションによってある程度実測の結果を再現する可能性を得た。(図5参照)

今後、詳細なシールドデータを入手してさらにシミュレーションの近似を高める。

(1)平板モデル |

(2)円筒モデル |

(3)円筒モデル+水 |

|

図5 モンテカルロ計算シミュレーション結果

|

||