「おりひめ・ひこぼし」の運用終了について

平成14年11月6日

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1. 経緯

| (1) | 「おりひめ・ひこぼし」は、平成9年11月28日にH-IIロケット6号機により打ち上げられた。打上げ後約1.5年で定常段階を終了し、平成11年6月16日の宇宙開発委員会において定常段階実験運用の成果を報告した。(図1、表1参照) |

| (2) | その後、平成11年12月17日まで後期利用実験を実施し、平成11年12月8日の宇宙開発委員会において、後期利用実験の成果を報告した。以降は追跡管制技術の維持および設計寿命評価を目的として、可能な範囲でチェイサ衛星及びターゲット衛星のハウス・キーピング運用を継続することについても報告した。 |

| (3) | 今年度は、新地上ネットワークシステム(新GN)による追跡データ取得評価試験および運用訓練を実施するために、次世代型無人宇宙実験システム(USERS)宇宙機の打ち上げまで軌道上衛星として利用していた。 |

| (4) | 平成14年6月19日の運用において、衛星の姿勢制御を行う機器が動作を停止していることが確認され、その後、正常復旧に努めたが回復しなかった。 |

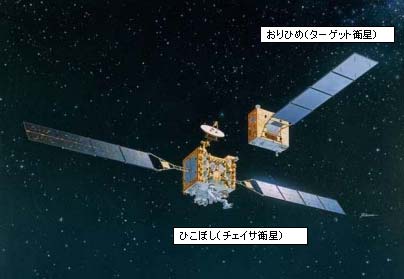

図1:軌道上のおりひめ・ひこぼし

表1:「おりひめ・ひこぼし」の主要諸元

| 打上げ日時 | 平成9年11月28日 午前6時27分 |

| 打ち上げロケット | H-II ロケット6号機/TRMMとの相乗り打上げ |

| 軌道 | 高度550kmの円軌道/傾斜角35°/周期約96分 |

| 重量 | 約2,860kg |

| ミッション期間 | 1.5年 |

| 形状 | 【おりひめ:チェイサ】 2.6m×2.3m×2mの直方体の本体 +2翼太陽電池パドル(展開時20m) +Sバンドハイゲインアンテナ +搭載ロボットアーム、等 【ひこぼし:ターゲット】 0.65m×1.7m×1.5mの直方体 +1翼太陽電池パドル(展開時6.6m) |

| ミッション | ○ランデブ・ドッキング実験 ○ロボット実験 ○ロボット要素技術実験 ・高機能ハンド技術実験 [通称産業省(当時)] ・アンテナ結合機構基礎実験 [通信総合研究所] ・トラス構造物遠隔操作実験 [航空宇宙技術研究所] ・原子状酸素モニタ |

2. 運用状況および終了作業

| (1) | 10月21日に実施した軌道高度予測によると、10月末には運用制約である高度520kmに到達することが判明した。(本年7月時点の解析では12月を想定していた。) |

| (2) | 10月30日15時56分(日本標準時)にチェイサ衛星およびターゲット衛星の停波作業を実施し、翌31日に停波していることを確認した。 |

3. 予測再突入時期及び落下物

再突入の時期は11年周期の太陽活動に強く依存しており、正確な時期を予測することは困難であるが、現状の太陽活動をベースに予測すると平成19年から平成24年の間と推定される。大気圏再突入後に多くの部分は燃え尽きるが、ロボット実験用のアーム機構、 ステンレス製パネル等が地上まで落下する可能性がある。総重量は最大の場合で0.4t程度であり、一人当たりの破片に接触する確率は10のマイナス14乗の桁と推定される。この値は、ロシアの宇宙ステーション「ミール」(燃え残りの落下重量20〜25t:平成13年3月に落下)と比較しても1桁低いものである。

|

|