全球降水観測計画/二周波降水レーダプロジェクト

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

目次

1. GPM/DPRプロジェクトの位置付け

2. プロジェクトの概要

3. プロジェクトの目的

4. プロジェクトの目標

5. 開発計画

6. プロジェクト実施体制案

7. 今後の課題

補足

GPM:Global Precipitation Measurement

DPR:Dual Frequency Precipitation Radar (Precipitation=降水とは、主として降雨と降雪を意味する)

また、本資料におけるGPM/DPRプロジェクトの範囲は、日米共同ミッションであるGPM計画の一部としてNASDA/CRLが実施する部分を指す。

1.GPM/DPRプロジェクトの位置付け

宇宙開発事業団(以下、NASDA)と独立行政法人通信総合研究所(以下、CRL)が共同で提案する「全球降水観測計画(GPM)/二周波降雨レーダ(DPR)プロジェクト」は、先導的基幹プログラムの一つである「地球温暖化・水循環観測プログラム」の一環を構成する「水循環観測ミッション」を遂行するためのプロジェクトの一つである。(10月2日に宇宙開発委員会で「地球観測ロードマップ-地球環境監視分野-」として報告。)

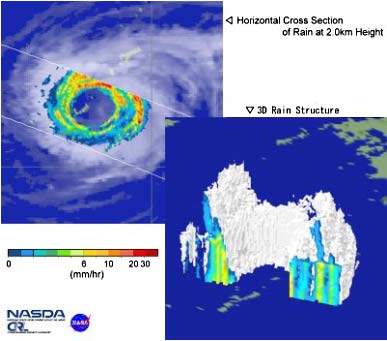

TRMMの成果-熱帯降雨の観測-

|

左上:降雨強度の水平分布 右下:鉛直分布 |

| 台風8号 (JELAWAT) / 2000 2000年8月7日 16:59-17:03 (UTC) |

国際・国内政策上でのGPM/DPRの位置付け

- 総合科学技術会議 環境分野

平成15年度から地球規模水循環変動研究イニシアチブを重点的に実施

- 持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)

WSSD実施計画書において、日本のイニシャチブとして水循環の共同観測を採択

- IGOS(統合地球観測戦略)

IGOS水循環テーマの主要な観測システムとして位置づけ

- 世界水フォーラム(2003年3月、京都)

GPMを用いた水循環に関わる研究、利用の推進を提案予定

2.GPM/DPRプロジェクトの概要

ー全球降水観測計画(GPM)ー

- 1機の主衛星と8機の副衛星群により3時間毎の全球降水観測を行う計画

- 日本は、GPM/DPRプロジェクトとして、二周波降水レーダの開発、H-IIAによる打ち上げ でGPMに参加

- NASAは2000年からフェーズA/Bに着手、NASDA/CRLは平成13年度から研究に着手

GPMの国際分担案

| 衛星名 | 国・機関 | バス | センサ | 打上げ |

|---|---|---|---|---|

| GPM/ 主衛星 | NASA | ○ | ○ | |

| 日本 | ○ | ○ |

| NASA副衛星1 | NASA/韓国 | ○ | ○ | ○ |

| Megha-Tropique(副2) | インド | ○ | ○ | |

| フランス | ○ | ○ | ||

| NPOESS1(副3) | NOAA | ○ | ○ | ○ |

| NPOESS2(副4) | NOAA | ○ | ○ | ○ |

| NPOESS3(副5) | NOAA | ○ | ○ | ○ |

| FY-3(副6) | 中国 | ○ | ○ | ○ |

| EGPM(副7) | 欧州 | ○ | ○ | ○ |

| TBD(副8) | 米またはブラジル等 | ○ | ○ | ○ |

GPM/DPRプロジェクトの実施項目

NASDAはCRLと共同して、GPM主衛星に搭載を予定している二周波降水レーダおよび副衛星を含めたデータ利用システムの開発を実施する。

- 1. GPM主衛星に搭載する二周波降水レーダ

- TRMMと同じKu帯と新しいKa帯からなる降水レーダ

- 2. 二周波降水レーダのデータ利用システムの構築

- 降水レーダによる降水量処理、提供を行う地上システム

- 3. GPM主衛星の打ち上げ

- H-IIAによるGPM主衛星の打上げ

- 4. GPMのデータ利用システムの構築

- 利用機関(気象庁、国土交通省河川局等)との連携によるデータ利用システムの構築

二周波降水レーダ

|

二周波降水レーダの特徴

- TRMMと同様に、降水の3次元構造を観測する。

- TRMMに継続して、降雨の気候データを蓄積する。

- 2周波にすることにより、降雨と降雪の識別が可能となり、さらに降水の観測精度が向上する。

3.GPM/DPRプロジェクトの目的

- 独立行政法人通信総合研究所(CRL)との共同開発によるGPM主衛星に搭載するTRMM(熱帯降雨観測衛星)降雨レーダ(PR)を高性能・高精度化した二周波降水レーダの開発と全球降水分布の観測の技術実証。

- 降水レーダとマイクロ波放射計群のデータ利用手法の開発と、これによる国際協力での全球降水の高頻度観測システムの実証。

4.GPM/DPRプロジェクトの目標

GPM/DPRプロジェクトにおいては、開発目標と観測目標のそれぞれについて目標を設定する。目標の達成度については、開発段階で設定する。

開発目標

- (1) CRLとの共同による二周波降水レーダ(DPR)の開発と軌道上実証

- 新しい周波数(Ka帯)降水レーダの新規開発と軌道上実証

- TRMM継続周波数帯(Ku帯)降水レーダの軽量、小型化、軌道上実証

- 二周波降水レーダおよびマイクロ波放射計の同時計測システム技術の実証

- 二周波の降水レーダによる降水解析手法の開発、検証

- GPM主衛星のH-IIAによる平成19年度打上げ

観測目標

- (1) 観測対象となる物理量、観測頻度、計測精度

- 二周波降水レーダを用い、降雪や弱い降水を含む中・高緯度の降水を精度良く測定(目標: 0.2mm/hr(霧雨など)、4km空間分解能)。

- レーダに加え、国際協力によって副衛星群のマイクロ波放射計データを用いることにより高頻度観測を実現し、全球降水推定精度向上を図る。

- (2) データの処理・配布、利用システム

- end-to-endのデータ処理・配布のための地上システムの開発。利用機関と連携して、準リアルタイムデータを用いた天気予報、災害予警報システム、.水資源管理等実利用の実証。

5.GPM/DPR開発計画

6.GPM/DPRプロジェクト実施体制案

本プロジェクトは、NASAとNASDAの共同開発プロジェクトである。

二周波降水レーダは、NASDAとCRLの共同開発による。

7.今後の課題

開発研究段階においては、次の点について特に重点的に検討及び調整し、開発着手前までに確定する。

- 関係機関との協力体制

- NASAと協力しGPMの国際的な枠組みの具現化

- 開発段階に向けた関係機関との分担の明確化

- 開発計画の確定

- 開発研究の成果を踏まえた開発計画の確定

- 利用機関の要望を踏まえたミッション要求、システム仕様の確定

補足

GPMの国際的枠組み

(経緯)

- 科学協力に係わるNASDA-NASA共同声明(2000年11月)

- 文部科学省遠山大臣とNASAゴールディン長官間でGPM協力の推進を書簡により確認(2001年9月)

- 日本は、TRMM後継として、GPM搭載センサの研究継続によりGPMへ協力

- 2001年よりGPM日米共同作業部会、GPM国際ワークショップが開催され、関係機関間調整が実施されている。

(今後の予定)

- 研究/開発研究フェーズにおけるNASDA-NASA間協力に関する書簡取り決め(LOA)の締結(2002年末目標)

- 開発・運用フェーズにおけるNASDA-NASA間協力に関する了解覚書き(MOU)及び政府間交換公文(EN)の締結(開発着手時期目標)

- 副衛星提供機関及びデータシステム機関との協力に関する取極めの締結(随時)

TRMMからGPMへ

- 観測領域の拡大:熱帯地域(TRMM)から全球の降水観測へ(GPM)

- DPRによる降水粒子の情報(粒径分布の推定、雨/雪の区別、弱い降水の観測)

- DPRと複数マイクロ波放射計の複合観測により、降水システムの物理的理解・整合性、定量性を重視した降水推定へ

- 観測頻度の問題→高頻度観測

- 月降水量の推定(TRMM)

- 天気予報、災害予警報システム等現業利用(GPM)

- 技術実証ミッション->長期、継続的観測へ

- 気候変動監視

- 現業利用

GPMの応用

-高頻度降水観測で可能となる利用分野-

- 短期的(数時間〜数日)現象

- 集中豪雨、台風の予測

- 方法:降水モニター+気象予報モデル

- 中期的(10日〜30日)問題

- 洪水・旱魃

- 水資源管理

- 穀物収穫予測

- 方法:降水、土壌水分量モニター、中期予報モデル

- 長期水循環(1ヶ月〜季節〜年)の予測

- 国土利用計画の策定

- 農業政策への応用

- 方法:気候予測モデル検証、初期値としての利用、長期予報

|

|