国際宇宙ステーション(ISS)計画の進捗状況

平成14年5月22日

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

国際宇宙ステーション(ISS)計画の概要・経緯

(1)概要

| ◆ | 日本、米国、欧州、カナダ、ロシアの計15ヶ国が共同して行う平和目的の国際協力プロジェクト。 |

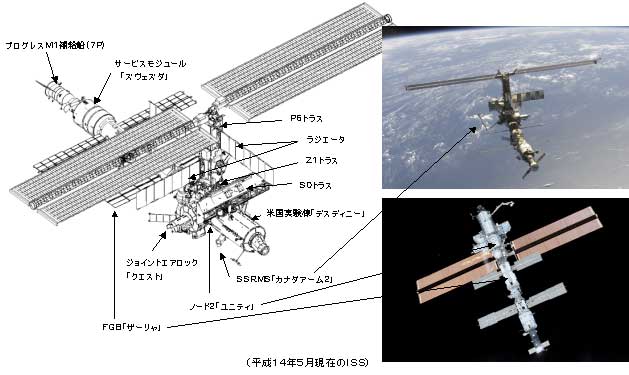

| ◆ | 低軌道(約400km)の地球周回軌道上で組み立てられる有人ステーション。 |

| ◆ | 搭乗員は日本人搭乗員を含め7名(本格運用時)。 |

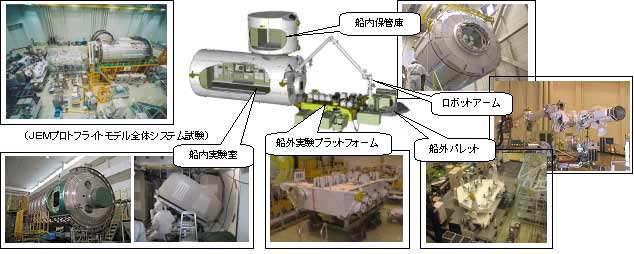

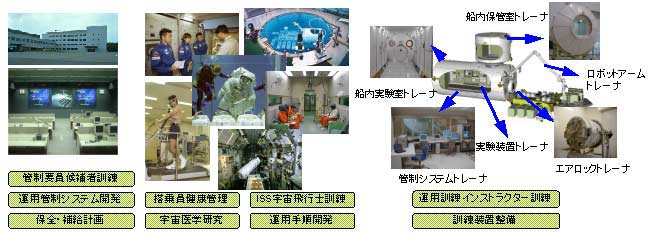

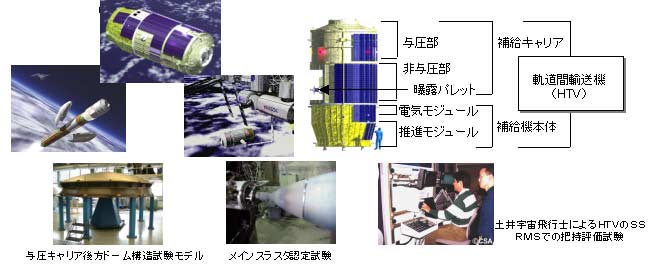

| ◆ | 我が国は、日本の実験棟(JEM:愛称「きぼう」)をもって参加。JEM並びに搭載実験装置の開発及び運用施設の整備・運用、JEMのスペースシャトルによる打上げの代わりとして生命科学実験施設(セントリフュージ)の開発、共通的運用経費の代替として打ち上げる宇宙ステーション補給機(HTV)の開発を実施。 |

(2)経緯・スケジュール

ISS計画の意義

|

|

|

|

従来、我が国のISS計画は、

■有人宇宙技術等の先端技術開発 ■宇宙環境利用 を2つの柱として推進。 |

|

|

|

|

ISS計画の進捗状況

有人宇宙技術開発の進捗状況

|

|

|

|

|

|

|

|

宇宙環境利用の進捗状況

| ■ | ISS初期段階の目標は、科学的利用の有効性を早期に提示すること。そのために人的・技術的基盤の整備、研究者コミュニティの育成、領域の開拓を実施中。 |

| ■ | 現時点までに、宇宙環境利用の有望分野の絞込み、国際的コミュニティでの日本のサイエンスのプレゼンスの達成、実利用の潜在ユーザーの発掘などを実現。 |

-科学研究

- 国際的な実験テーマ公募に参加し、国際水準のテーマとして16テーマが選定済み。

(生命科学11、物質科学5、内NASDA自主研究4) - 公募地上研究として8分野について実施中。延べ460件の地上研究を実施。

- 我が国の宇宙環境利用の推進の牽引力となる研究について自ら計画的に推進。

- JEM曝露部を利用した科学研究テーマとして、全天X線監視装置(MAXI)、超伝導サブミリ波リム放射サウンダ(SMILES)を開発中。また、宇宙環境利用のための基礎データ収集として、宇宙環境計測ミッション装置(SEDA-AP)を開発中。

-技術開発

- JEM曝露部を利用した理工学・通信、宇宙インフラストラクチャ整備のための基盤的・先端的な技術開発テーマとして、超伝導サブミリ波リム放射サウンダ(SMILES)、光通信実験装置(LCDE)を開発中。

-先導的応用化研究

- 宇宙環境利用の有効性実証を目的とした先導的応用化研究制度を整備。実利用の潜在的ユーザとして、製薬企業、国家的タンパク質構造機能解析プロジェクトと宇宙利用について協議中。その他分野の実利用に向けた予備的な活動を実施中。

-教育・文化(一般利用)

- 従来の科学研究や技術開発の分野に加えて、それ以外の新たな利用分野について、公募による提案者と共同でパイロットプロジェクトを試行、民間利用等を段階的に推進中。

- JEMを利用した青少年教育プログラム(簡易な宇宙実験等)などの国民参加プログラムを積極的に実施。

船内実験室 共通実験装置の開発状況

| ■ | JEMの打上げ・組立検証後に開始される初期運用段階での軌道上実験に用いる共通実験装置について、プロトフライトモデル(PFM)の製作・試験を実施中。 |

| ■ | 今後、軌道上での運用を通じて、共通基盤的な実験技術の検証を行う。 |

|

|

|

|

| 温度勾配炉 | 画像取得処理装置 | 細胞培養装置 | クリーンベンチ |

|

|

|

|

| 溶液・蛋白質結晶成長実験装置 | 流体物理実験装置 | 帯域炉 | |

我が国の参画意義

|

|