「こだま(DRTS)」の静止化について

平成14年10月16日

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1.報告事項

「こだま」の静止化フェーズが終了し、所定の軌道位置に静止化したことにつき報告する。また、これまでに発生した軌道上不具合についても併せて報告する。

2.初期ドリフト軌道

静止トランスファー軌道から、アポジエンジン及び20Nスラスタによる軌道変換により投入されたドリフト軌道は以下の通り。

- 投入時刻 : 9月14日 9時59分39秒

- 直下点経度 : 東経146.8度

- ドリフト率 : -1.82度/日(西方移動)

| (注) | ドリフト軌道: | 静止軌道に投入される一歩手前の段階の軌道。地上から見ると、衛星が赤道上空をゆっくり動く(ドリフトする)ように見える。 |

| ドリフト率 : | 衛星がドリフトする速度を一日当たりの経度で表したもの。 |

3.静止化基本方針

| (1) 推薬消費量を極力少なくする(配分値7.6kg) (2) ドリフト軌道投入から30日以内に静止化を完了 |

|

4.静止化計画

以下の計画を立案した。

| ■ | 静止位置:東経90.75度 | |

| ■ | 9/16(クリティカルフェーズ終了翌日)から静止化制御を開始し10/11に静止化させる。 | |

| ■ | 基本的に以下の順の操作にて実施する。 (1) 加速制御(軌道高度を上げてドリフト率を高める) (2) 放置(ドリフト) (3) 減速制御(軌道高度を下げドリフト率を低くする) |

|

| ■ | 全7回の制御により静止化させる。 | |

| ■ | 使用推薬量:7.19kg | |

5.制御実績

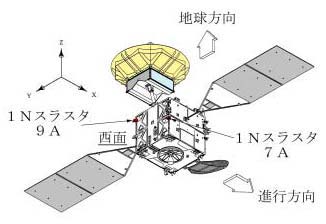

| ■ | 静止化制御は以下の1Nスラスタを使用して実施した。 加速制御:7A+9A(西面) 減速制御:6A+8A(東面) |

| ■ | スラスタの動作は正常であった。スラスタ温度も適切な範囲に維持された。 |

| ■ | 消費推薬量:7.3kg |

| ■ | 計画通りの制御ができ、「こだま」は10月11日 10:33:31に東経90.75度に静止した。 |

加速制御時の使用スラスタ |

減速制御時の使用スラスタ |

6.今後の運用計画

|

南北軌道制御想像図 |

||||||

7.これまでに発生した軌道上不具合

7-1 第3アポジエンジン噴射(AEF)時の酸化剤枯渇について

- 状況

第3AEF時に酸化剤が枯渇し、早期(計画終了前)に燃焼が自動停止した。

- 原因調査結果

以下のことが判明した。

● 燃料側配管のオリフィス(絞り)1個の誤装着。 - 製造記録を調査・確認したところ、本来装着すべきものより径の小さなオリフィスが装着されていることが判明した。 - オリフィス付配管の組立については、推進系メーカが下請業者に対して図面で指示するとともに、下請け業者に配管とオリフィスを支給し、下請け業者が溶接する工程となっている。

この過程で推進系メーカが誤ったオリフィスを支給し、また下請業者は社内の製造指示書を間違えるという二重のミスが発生し誤装着に至った。

この結果、燃料側配管の抵抗が増加し燃料流量が少なくなり、必要増速量を達成する前に酸化剤が枯渇した。

- 運用への影響

・AEFで使用した500Nスラスタは今後の運用では使わない。

・残燃料は設計寿命7年を上回る量(少なくとも7.6年分)があり、充分な余裕がある。

- 今後の対応について

・本件については、NASDA内に検討チームを設置し、対応策の検討(製造管理の充実、製造ミスを発見できる試験の追加等)を開始した。

・その中で現在、推進系メーカから下請け業者への指示図面と下請け業者内での製造指示書の整合性再確認を実施している(ADEOS-IIでは既に問題ないことを確認済み)。

・今後の対応策がまとまり次第、別途ご報告することとしたい。

・なお、ADEOS-IIの様な2液式ではない推進系には、今回のような配管オリフィスは装着していない。

7-2 発生電力低下について

- 状況

9月25日午前1時22分、食明け後において、太陽電池パドルの発生電力が食入り前の約2700Wから約2600Wに、約100W減少していた。データを詳細に調べたところ、電力低下の原因となる事象は食明け直後に生じていたことがわかった。

- 推定原因

●南面太陽電池パドルの、シャント装置と太陽電池1ストリング間の回路でショートまたはオープンが発生したと推定している(図1)。

(注)

・シャント装置は余剰電力を処理する装置で、太陽電池1ストリングに対してシャント回路1段分が対応している。

・太陽電池は、南面/北面とも各12ストリングで構成されている。

●不具合箇所および発生原因の絞り込みについては、詳細検討中である。

- 運用への影響

現状発生電力でも寿命末期で約150W以上のマージンがあり、7年間の運用への影響はない。

- 不具合への対応状況

不具合箇所および発生原因の絞り込みを実施中。他プロジェクトへの影響については、関連するプロジェクトと合同で調査を行っている。

図1 太陽電池パドル展開後形状全体図

図1 太陽電池パドル展開後形状全体図

7-3「こだま」のDCアークジェットスラスタの異常について

- 異常の状況

10月12日7:15(JST)に南北制御用DCアークジェットスラスタ*1(DC-AJT)A系2本(DC-AJTはA系、B系の冗長構成となっている)のクリーニング*2運用を開始したところ、噴射開始から約6分後に、2本のうち1本の推力が正常値の約1/10まで低下し、噴射終了(開始から約45分後)までそのままの推力で推移した。

*1 DCアークジェットスラスタ(DC-AJT)について

触媒層で、燃料のヒドラジンをガス分解し、アーク放電によりその分解ガスを加熱することで、一般のスラスタ(触媒方式)より高い燃料消費効率が得られる電気推進機。

DCアークジェットスラスタ概念図*2 DC-AJTのクリーニング運用について

打上げ後、DC-AJTを初めて噴射する前に、アークを発生する電極表面を清浄にし、またスラスタ内に残留するガスを排出するために、アーク放電は行わずに燃料を噴射する「クリーニング運用」が必要である。噴射時間は、各スラスタとも約45分間である。

- B系の状況

10月13日 7:15(JST)より、約45分間にわたりDC-AJT B系2本のクリーニングを実施し、正常に終了した。

- DC-AJTのメーカ

DC-AJT推進系のプライムメーカはMELCOであり、DC-AJT本体は米国エアロジェット社(旧プライメックス社)から購入している。

- 今後の予定

・上記のB系クリーニングが正常に完了したことから、B系による南北制御のチェックアウトを行った後、今後は当面B系にて南北制御を実施することとする。

・A系のスラスタについては、製造メーカの見解を含め、原因調査を継続しつつ、その結果によりA系の処置を決定していく。

|

|