本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

地球環境監視分野の絞り込みプロセス

考え方

- 重点化において考慮すべき内容

- (1)国際的な協力体制のもと高頻度・継続的観測システムを構築

- (2)衛星データを下記に利用

- -国際条約遵守、環境行政、気象予報等への反映

- -国民の生活の質の向上に貢献

|

|

- 地球温暖化監視プログラム

- 緊急性・必要性の高い『地球温暖化問題』に重点的に対応。

- (1)温室効果ガス観測ミッション(地球温暖化の原因物質の観測)

- (2)水循環変動観測ミッション(地球温暖化に伴う主たる影響の観測)

- (3)気候変動観測ミッション(長期継続観測による地球温暖化の影響の観測)

|

|

国際的な枠組/知見 -観測の必要性-

■気候変動に関する国際連合枠組条約(1992)

国連気候変動枠組み条約は1992年に採択され、同年条約の署名が始まり1年間で16ヶ国国およびEUにより署名され、1994年に条約発効。

- 第2条「目的」この条約及び締約国会議が採択する法的文書には、この条約の関連規定に従い、気候系 に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの 濃度を安定化させることを究極的な目的とする。

- 第4条「約束」1項(a) 締約国会議が合意する比較的可能な方法を用い、温室効果ガス(モントリオール議定書によって規制されているものを除く)について、発生源による人為的な排出量及び吸収源による除去に関する自国の目録を作成し、定期的に更新し、公表し第12条の規程に従って締約国会議に提出すること。

- 第4条「約束」1項(g) 気候変動の原因、影響、規模及び時期並びに種々の対応戦略の経済的及び社会的影響 についての理解を増進し並びにこれらについて残存する不確実性を減少させ又は除去する ことを目的として行われる気候系に関する科学的、技術的、社会経済的研究その他の研究 、組織的観測及び資料の保管制度の整備を促進し、並びにこれらについて協力すること。

■京都議定書(1997)

- 第5条1項 締約国は第1期の約束期間が始まる1年前までに、すべての温室効果ガス(モントリオール議定書によって規制されているものを除く)の発生源による人為的な排出量及び吸収源による除去量を推計するための国内の制度を整備しなければならない

→日本:第1約束期間(2008年〜2012年)において温室効果ガスの6%削減を達成するため、排出削減対策、吸収源対策とともに、これら対策の基礎となる監視・観測の強化

- 第10条(b) 気候変動を緩和するための措置及び気候変動への適応を容易にするための措置を含む自国の(適当な場合には地域の)計画を作成し、実施し、公表し及び定期的に更新すること。

- 第10条(d) 科学的及び技術的研究について協力し、気候変動とその悪影響及び種々の対応戦略による社会上及び経済上の結果に関連する不確実性を軽減するための、組織的観測の維持及び開発を促進し、並びに資料の保管所を設立し、並びに条約第5条の規定を勘案して、研究及び組織的観測に関する国際的及び政府間の努力、計画及び協力網に参加する各国の能力の開発及び強化を推進すること。

■気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第3次評価報告書(2001)

「温室効果ガス」

- 化石燃料の燃焼によるCO2の排出量が、21世紀の間、大気中のCO2濃度トレンドを支配することはほぼ確実。

- 大気中のCO2濃度が増加するにつれて、人為起源のCO2が海洋及び陸域により取り込まれる割合が減少することになる。モデルでは、海洋及び陸域の両方でCO2の取り込み量が減少し、このため大気中のCO2濃度はさらに増加すると予想される。

「気候変化に関する情報の提供」

気候変化の検出、原因特定及び理解の能力を向上させ、不確実性を減らし将来の気候変化を予測するために更に研究を進め、特に新規の組織的かつ継続的な観測と気候モデル及び気候の諸過程に関する研究が必要

- 統合地球観測のための戦略を実施するなど、正確で長期の一貫したデータを提供することにより、気候研究のための観測基盤を維持拡充する

- 温室効果ガスとエアロゾルの空間分布の観測を改善する

■持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)

「採択された実施計画の内容」

- 水循環の解明、災害防止のための共同観測・研究の推進

- 気候変動予測のための組織的観測を推進し、統合地球観測戦略の実施を拡大

- グローバルな観測システムと研究プログラムの間における統合地球観測のための研究と協調の強化

「小泉構想」

- 政府は、「小泉構想」の一環として、統合地球観測戦略パートナーシップの推進を発表

衛星観測における国際協力(役割分担)

| ミッション | 観測対象 | 日本 | NASA/NOAA | ESA/CNES |

| 温室効果ガス観測ミッション |

温室効果ガス(CO2) |

◎

温室効果ガス観測技術衛星 |

○

OCO |

|

| 温室効果ガス(CO2以外) |

○

ADEOS-II,

温室効果ガス観測技術衛星 |

○

AURA, OCO |

○

ENVISAT |

| 森林観測 |

◎

ALOS |

○

TERRA, AQUA |

○

ENVISAT |

| オゾン |

○

温室効果ガス観測技術衛星 |

○

TOMS, NPOES |

○

ENVISAT |

| 水循環観測ミッション |

降水・水蒸気 |

○

ADEOS-II, AMSR-E/AQUA |

◎

TRMM, GPM |

○

EGPM, ENVISAT |

| 降水3次元分布 |

◎

PR/TRMM, DPR/GPM |

|

|

| 雪氷 |

○

ADEOS-II, AQUA,

ADEOS-II後継機 |

○

TERRA, AQUA |

○

ENVISAT |

| 土壌水分 |

○

ADEOS-II後継機 |

|

|

| 気候変動観測ミッション |

雲・エアロゾル |

○

EarthCARE, ADEOS-II, ADEOS-II後継機 |

○

TERRA, AQUA, AURA |

○

EarthCARE, ENVISAT |

| 成層圏風 |

|

|

○

SWIFT |

| 海面水温 |

○

ADEOS-II, AMSE-E/AQUA,

ADEOS-II後継機 |

○

TERRA, AQUA |

○

ENVISAT |

| 海面高度 |

|

○

JASON |

○

JASON |

| 海上風 |

|

○

SeaWINDS, WINDSAT |

|

| 海洋塩分濃度 |

○

ADEOS-II後継機 |

|

○

SMOS |

|

地球観測センサと観測対象

| 観測対象 | 観測センサ | 観測センサ分類 | 観測手法 |

陸域観測

(植生、土地利用、森林など) |

AVNIR, ASTER, AVNIR-2, PRISM(日本)

ETM(米国)

SPOT/HRV(欧州) |

高分解能可視・赤外放射計 |

広範多岐にわたる観測手法

→ 観測頻度を高めるため各国とも実施 |

| エアロゾル、海温・海色、植生、放射収支 |

OCTS, GLI(日本)

MODIS, CERES(米国)

MERIS, ATSR, POLDER(欧州) |

可視・赤外放射計 |

| 気温、水蒸気、雪氷、降水 |

AMSR、AMSR-E(日本)

AMSU、JMR(米国)

MWR(欧州) |

マイクロ波放射計 |

| 大気組成(メタン、オゾン、一酸化炭素など) |

IMG, ILAS, ILAS-II(日本)

温室効果ガス・オゾン観測センサ(日本)

GOME, MIPAS(欧州),TOMS(米国) |

紫外・可視・赤外分光計 |

| 陸域観測 (植生、森林、雪氷、地殻変動など) |

SAR(JERS), PALSAR(日本):L-band

SAR(RADARSAT)(カナダ): C-band

ASAR(欧州): C-band |

合成開口レーダ |

| 海上風 |

SeaWinds(米国) |

マイクロ波散乱計 |

特別な目的を持った観測手法

→ 各国の目的、技術に合わせて実施 |

| 海面高度 |

POSEIDON-1, POSEIDON-2(欧州) |

マイクロ波高度計 |

| 降水 |

PR,

二周波降雨レーダ(DPR)(日本) |

降雨レーダ |

| 雲 |

CPR(カナダ、日本) |

雲プロファイルレーダ |

| 二酸化炭素 |

温室効果ガス・オゾン観測センサ(日本) |

可視・赤外分光計 |

|

温暖化の原因となる温室効果ガスの把握・予測

目標

1.全球レベルで国単位での温室効果ガスの排出量・吸収量の把握と監視

2.温暖化の高精度な予測の実現への寄与 |

水循環の解明、予測

目標

1.全地球の水循環把握、理解による水循環変動予測

2.短期気象予報、災害(集中豪雨、台風、洪水/渇水)の監視

全球、時間単位での水蒸気、降雨等の観測およびデータの準リアルタイム提供 |

気候変動の解明・予測

目標

1.長期継続観測による気候変動の監視、基礎データ継続取得

-気温・海面水温、生態系の変化等の監視

2.気候変動予測精度向上のためのモデル改良

*温室効果ガス、水循環の観測に加え下記分野の観測が必要 |

先導的基幹プログラムにおける地球温暖化監視プログラムのミッションシナリオ

補足資料

温室効果ガス観測ミッション.衛星によるCO2観測の必要性と意義

- 京都議定書の実施において、基礎データの一つであるCO2吸収量・排出量のインベントリーデータの精度の改善が必要である。

- 吸収量?排出量のインベントリーデータと、大気中CO2の実測データを用いネット吸収排出量推定モデルにより推定される結果と比較し、インベントリーデータの精度の検証が可能である。このようなネット吸収排出量推定モデルは既に世界で8カ所以上(NIES・地球フロンティア、産総研、気象庁)で開発されている(IPCC第3次評価報告書)。

- ネット吸収排出量推定モデルの推定結果の精度向上を行うためには、モデルの精度向上だけでなく、適切な実測データ取得が必要である。有効な地上での定期観測点限られており、しかも地域的な偏在がある。東南アジア・アフリカ・南米のデータが不足しており、これらの地域のインベントリーデータの精度が低い。(IPCC第3次評価報告書)

- そのため、近場の吸収・排出の影響を受けにくい地上観測点(*)の増設と併せ、全球的に同一センサで測定できる衛星からのリモートセンシングの実現が期待されている。(IPCC第3次評価報告書) (*)特にアジア、アフリカ地域においてはこのような観測点を増設することは困難。

- 衛星利用により途上国を含めた二酸化炭素吸収・排出量の精度が向上し、科学的理解が進展し、京都議定書の有効な展開・地球温暖化防止に向けた取り組みに、我が国が大きな貢献をする。

温室効果ガス観測ミッション

15年度要求額 9億円

[目的]

温室効果ガス観測ミッションは、環境省と共同で開発・利用を行い、温室効果ガスの排出源・吸収源の亜大陸レベルの全球分布を世界で初めて継続的に実測し、京都議定書に規定された温室効果ガス排出量の全球的評価に寄与することを目的とする。

|

[主要諸元]

質量: 約1.35トン

高度: 650Km

軌道: 太陽非同期傾斜軌道 約65度(TBD)

打上げ時期: 平成19年度

設計寿命:3年(5年目標)

|

|

[主なミッション]

・温室効果ガス観測の技術実証

・オゾン分布の観測の技術実証

|

|

*1NASDAと環境省が共同開発 *1NASDAと環境省が共同開発

*2NASDAはレベル1処理(センサ校正)まで高次処理は環境省

NASDAと環境省の役割とデータフロー |

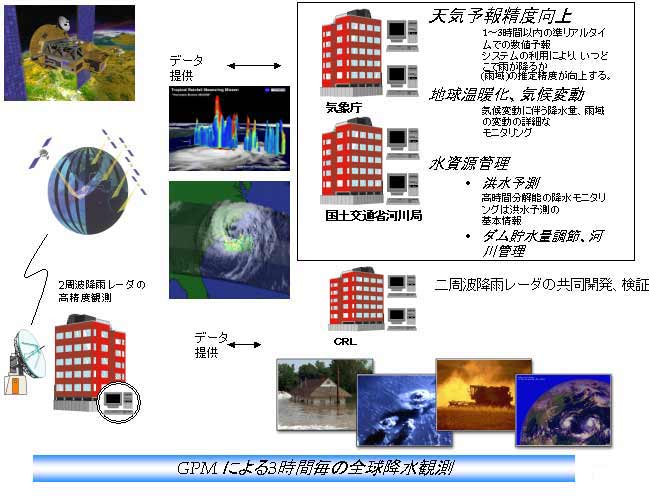

衛星による高頻度・高精度降水観測の必要性

- 気象予報精度、洪水予測精度の向上ならびに水循環機構の解明のためには、気象衛星に準する頻度での全球の降水(降雨と降雪)の観測が必要

- 全球、特に海上の降水、降雨を定常的に地上において観測することは不可能(台風の進路予測向上には海上の観測が重要)

- GPM計画における複数機の地球観測衛星によるコンスティレーション(編隊飛行)により、全球を高頻度、高精度観測を実現可能。ただし、異なる観測機器による降水観測のデータの間の品質を均一にする校正手法が必要。

- 日本が開発したTRMMの降雨レーダを改良した二周波降雨レーダにより、異なる観測機器間のデータを校正することが可能。

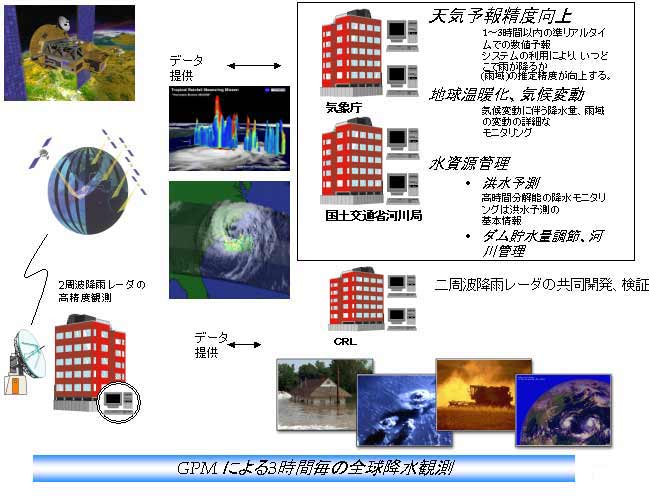

全球降水観測ミッション(GPM)

15年度要求額 2億円

[目的]

全球降水観測ミッション(GPM)は、全地球上の降雨、降雪の分布を高精度で観測し、気象予報精度の大幅な改善、台風の進路予測などの災害予測ならびに水資源管理に貢献する。 NASDA/CRLは、熱帯降雨観測衛星(TRMM)搭載の降雨レーダを改良した二周波降雨レーダ(二周波化により、降雪や霧雨のような弱い雨まで測定が可能)を共同開発することにより本ミッションに参加する。

|

[主要諸元] 質量: 約2.9トン

高度: 400Km

軌道: 太陽非同期傾斜軌道 約65度(TBD)

打上げ時期: 平成19年度

設計寿命:3年(5年目標)

|

|

[主なミッション] ・気象予測精度の改善(どこで雨が降るか(雨域)推定精度の向上)

・水資源管理(洪水管理、河川管理)

・災害予測(集中豪雨、台風進路予測)

|

*1機の主衛星と8機の副衛星群による3時間毎の全球降水分布観測の実現。

GPMの国際分業

| 衛星名 | 国・機関 | バス | センサ | 打上げ |

| GPM/ 主衛星 |

NASA |

○ |

○ |

|

| 日本 |

|

○ |

○ |

| NASA副衛星1 |

NASA/韓国 |

○ |

○ |

○ |

| Megha-Tropique(副2) |

インド |

|

○ |

○ |

| フランス |

○ |

○ |

|

| NPOESS1(副3) |

NOAA |

○ |

○ |

○ |

| NPOESS2(副4) |

NOAA |

○ |

○ |

○ |

| NPOESS3(副5) |

NOAA |

○ |

○ |

○ |

| FY-3(副6) |

中国 |

○ |

○ |

○ |

|

GPMの社会的貢献

*1NASDAと環境省が共同開発

*1NASDAと環境省が共同開発