スペースシャトル・エンデバー号

(STS-108/国際宇宙ステーション組立ミッション(UF1))

の運用結果について(報告)

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1. 報告事項

スペースシャトル・エンデバー号(STS-108/国際宇宙ステーション組立ミッション(UF1))の運用結果について報告する。

2. 飛行日程

スペースシャトル・エンデバー号(STS-108/UF1)の打上げから帰還までの日程は、下記の通りである。

当初の予定と比較して、直前に打ち上げられたプログレス宇宙船(6P)のISSとのドッキング不具合(後述第5項参照)により打ち上げが5日遅れ、更に悪天候により打ち上げが1日遅れた。また、ミッション期間が1日延長された為、帰還は計7日遅れとなった。

| ● | 打上げ日時 | 2001年12月 | 5日(水) | 17時19分 | (米国東部標準時間) |

| 2001年12月 | 6日(木) | 07時19分 | (日本時間) | ||

| ● | ドッキング日時 | 2001年12月 | 7日(金) | 14時03分 | (米国中部標準時間) |

| 2001年12月 | 8日(土) | 05時03分 | (日本時間) | ||

| ● | ドッキング解除日時 | 2001年12月 | 15日(土) | 11時28分 | (米国中部標準時間) |

| 2001年12月 | 16日(日) | 02時28分 | (日本時間) | ||

| ● | 着陸日時 | 2001年12月 | 17日(月) | 12時55分 | (米国東部標準時間) |

| 2001年12月 | 18日(火) | 02時55分 | (日本時間) | ||

| (STS-108 / UF1フライト飛行概要を別紙1に示す。) | |||||

3. スペースシャトル・エンデバー号(STS-108/UF1)のミッションの概要

スペースシャトル・エンデバー号によるSTS-108/UF1ミッションは、シャトルによる国際宇宙ステーション(ISS)の組立フライトとしては12回目。ロシアのロケットによる打上げを含めると15回目の組立フライトである。(プログレス補給船による補給フライト6回を除く)

このフライトには、第4次滞在クルー3人が搭乗し、2001年8月13日の着任以来約4ヶ月間ISSに滞在していた第3次滞在クルー3人との交替が行われた。12月8日に公式にISSの指揮権が委譲され、そのセレモニーが12月13日に行われた。第3次滞在クルーは同フライトで帰還した。

エンデバー号には補給品保管ラック(RSR)8台と補給品保管プラットフォーム(RSP)4台を搭載した多目的補給モジュール(MPLM:Multi-Purpose Logistics Module)「ラファエロ」が打ち上げられた。MPLMは過去に「レオナルド」が2回と「ラファエロ」が1回打ち上げられている。RSRおよびRSPは搭載された補給品をISSに搬入した後、MPLMとともに地上に戻された。

ミッション期間中に船外活動(EVA)を1回実施し、P6トラスの頂部にある太陽電池パドル回転制御用のベータ・ジンバル・アセンブリ機構(BGA:Beta Gimbal Assembly)2基に断熱カバーを取り付けた。

ミッション期間中にエンデバー号の主要な航法装置である慣性計測装置(IMU:Inertial Measurement Units)3台の一つに一時的な障害が生じたが、IMUは最低1台あれば飛行を継続できるため、冗長系に切替えミッションは継続された。

エンデバー号はISSとの切り離し前に、ジェット噴射を行いISSの高度を約1.2km上昇させた。これはISS付近を通過する可能性のあるロシアが1970年代に打ち上げたロケットの残骸を回避するためのもので、ミッション期間中に合計4回のリブーストを行いISSの高度は約14.5km上昇した。

また、本ミッションに関連する主な科学実験については、次のとおり各別紙に概要を記載。

| (a) | ISSに運ばれ第4次滞在クルーにより行われる実験(別紙2参照) | |

| (b) | STS-108/UF1フライトで回収される実験(別紙3参照) NASDAの実験装置である中性子モニタ装置(BBND)が5A.1フライトで打ち上げられて以来、約9ヶ月に及ぶ実験を完了し本フライトで地上に回収された。 |

|

| (UF1フライト後のISSコンフィギュレーションを別紙4に示す。) | ||

4.スペースシャトル・エンデバー号(STS-108/UF1)のミッションの意義

本ミッションによりISSは次のとおりとなった。

| (1) | 第4次滞在クルーの活動が開始された。 |

| (2) | ISS内での新たな実験が開始された。 |

| (3) | P6トラスのBGAに断熱カバーを取り付けた結果、高電流によりモーターが度々トリップする問題が解決することが期待されている。現在地上にて解析を行っている。 |

5. プログレス補給フライト(6P)

プログレス補給船(6P)は、STS-108/UF1の打ち上げ直前の11月27日03:24(日本時間)にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、11月29日04:43(同)にISSとドッキングした。

ところが、ISSとプログレス宇宙船とのドッキング機構部の異物により、完全なドッキングには至らなかった。12月3日に2時間46分に亘る船外活動により異物を除去して完全なドッキングを確認し、シャトルが打ち上げ可能となった。

異物は、その1週間ほど前に切り離したプログレス補給船(5P)のドッキング部のO-リングシールが残留したものと考えられている。

6. 今後のフライト打ち上げ予定

| (1) | プログレス補給船(7P):2月15日 |

| (2) | STS-110/8A:4月4日 |

- 問い合わせ先:

- 宇宙開発事業団

広報室

TEL:03-5470-4127〜9

|

|

STS-108 / UF1フライト 飛行概要

| 項目 | 概要 | |||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| STSミッション番号 | STS-108 | |||||||||||||||||||||||||

| オービタ名称 | エンデバー号(エンデバー号としては17回目の飛行) | |||||||||||||||||||||||||

| 打上げ日時 | 2001年12月 5日17時19分(米国東部標準時間) 2001年12月 6日 7時19分(日本時間) |

|||||||||||||||||||||||||

| 打上場所 | フロリダ州NASAケネディ宇宙センター(KSC)39B発射台 | |||||||||||||||||||||||||

| 飛行期間 | 約11日19時間 | |||||||||||||||||||||||||

| 搭乗員数 |

|

|||||||||||||||||||||||||

| 軌道高度 | 投入点高度:約226km (122海里) ランデブー高度:約379km (205海里) |

|||||||||||||||||||||||||

| 軌道傾斜角 | 51.6度 | |||||||||||||||||||||||||

| 帰還日時 | 2001年12月17日12時55分(米国東部夏時間) 2001年12月18日 2時55分(日本時間) |

|||||||||||||||||||||||||

| 帰還場所 | フロリダ州NASAケネディ宇宙センター(KSC) | |||||||||||||||||||||||||

| 主要搭載ペイロード | カーゴベイ | 多目的補給モジュール(MPLM)「ラファエロ」 ペイロードキャリア(MACH-1) 軽量多目的機器支持架台(LMC) 実験ペイロード |

||||||||||||||||||||||||

| ミッドデッキ | ISSへの補給品、実験装置等 | |||||||||||||||||||||||||

ISSに運ばれ第4次滞在クルーにより行われる実験

| (1) | 宇宙での植物栽培装置-発展型(ADVASC:Advanced Astro-culture) 本フライトで成長チャンバー(2回目)を打ち上げ、軌道上にある支援システムと組み合わせて、種から成熟させ種を採取する実験装置である。 |

| (2) | タンパク質結晶成長装置(PCG-STES:Protein Crystal Growth - Single Thermal Enclosure System) 微小重力環境下で大型・高品質なタンパク質結晶を成長させる装置で、7Aフライトで回収して以来、2回目の打ち上げである。 |

| (3) | マイクロカプセル静電処理システム(MEPS:Microencapsulation Electrostatic Processing System) 薬液を封入した多層構造のマイクロカプセルを微小重力環境で大量に製造するプロセスを開発する実験で、STS-95に次いで2回目の打ち上げである。 |

| (4) | ゼオライト結晶製造炉(ZCG:Zeolite Crystal Growth Furnace) 微小重力環境がゼオライト結晶に与える影響を調べ、地上より完璧で大きいゼオライト結晶を作りゼオライトの利用可能性を拡げる目的の実験である。 |

| (5) | 船外活動放射線モニタ装置(EVARM:Extravehicular Activity Radiation Monitors) クルーの皮膚・目・造血器官への放射線の影響を精密に測定し、クルーの被曝放射線量を最小限に抑える放射線防護対策を講じる目的で開発された放射線量を計測する装置である。 |

STS-108/UF1フライトで回収される実験

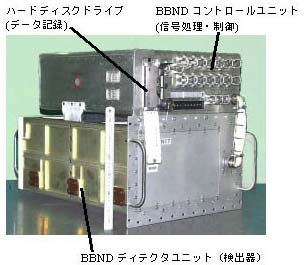

| (1) | 中性子モニタ装置(BBND:Bonner Ball Neutron Detector) NASDAの実験装置で、造血機能を持つ骨髄に影響を及ぼす中性子線をリアルタイムでモニタする装置である。(外観を下図に示す) 5A.1フライトで打ち上げられ、2001年3月23日に起動された。

|

|

| (2) | HDTVカメラ ドリームタイム社のHDTVカメラは、クルー活動、実験状況、地球観測、広報活動、教育等の撮影目的で、7A.1フライトで打ち上げられた。 | |

| (3) | 発展型タンパク質結晶成長装置(APCF:Advanced Protein Crystallization Facility) 温度を一定に保った状態で、タンパク質結晶成長を完全自動化して行う装置で、7Aフライトで打ち上げられた。 | |

| (4) | 動的に制御されたタンパク質結晶成長装置(DCPCG:Dynamically Controlled Protein Crystal Growth) 蒸発量を制御できるようにして、より完全な結晶の成長が期待されているタンパク質結晶成長装置であり、7A.1フライトで打ち上げられた。 | |

| (5) | 能動的ラック制震システム性能測定機器(ARIS-ICE:Active Rack Isolation System - ISS Characterization Experiment) 能動的ラック制震システム(ARIS)の性能確認を行うための装置で、6Aフライトで打ち上げられた。 |