TRMMの最近の成果とこれからの展望について

平成14年11月20日

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

TRMM, GPM/DPRプロジェクトの位置づけ

宇宙開発事業団(以下、NASDA)と独立行政法人通信総合研究所(以下、CRL)が共同で提案する「全球降水観測計画(GPM)/二周波降雨レーダ(DPR)プロジェクト」は、先導的基幹プログラムの一つである「地球温暖化・水循環観測プログラム」の一環を構成する「水循環観測ミッション」を遂行するためのプロジェクトの一つである。

5周年記念国際シンポジウム

| 場所 | : | 大阪府立大学 |

| 日時 | : | H14年11月14日 |

| 参加者 | : | 関西地区の大学、研究所、現業機関などから約300名 |

| 講演者 | : | 小川利紘(NASDA), P.DeCola (NASA), E. Smith(NASA), 中村健治(名古屋大学), 井口俊夫(CRL), 中澤哲夫(気象研), 沖理子(NASDA) |

| 内容 | : | TRMMの成果と今後のGPMへ向けた展望 |

衛星運用状況

高度変更

- 観測期間延長を目的として、2001年8月に軌道高度を350 kmから402.5 kmに変更(SAC報告済み)

- その後の検証により、当初予想された問題(最小受信電力の低下など)以外は、アルゴリズムを含めて問題がないことが分かった。

燃料消費と観測期間予測

- コントロールドリエントリ(157kgの推薬が必要)の場合、予測では 2005年11月(あと3年)まで。

太陽電池パドルのトラブル

- 2002年9月4日にTRMM太陽電池パドル駆動部のトラブルが発生し、10月17日までVIRSおよびLIS(一部期間)の観測を中止。その後、片翼パドルのみによる太陽追尾による衛星運用によりVIRS、LISの観測を再開。PRおよびTMIについては、欠測は無い。

TRMMの運用とこれまでの活動のまとめ

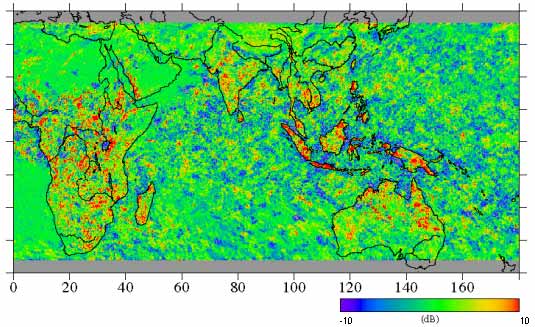

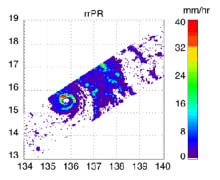

PR観測から得られた雨の日周変化

| 午前降雨卓越 | |

午後降雨卓越 |

| 午後の降雨 (地方時: 12 時-18 時) |

| 午前の降雨 (地方時: 6 時-12 時) |

(1998年3月-1999年2月)

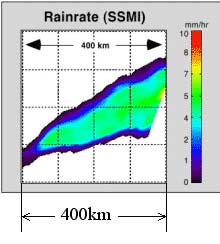

SSMIとTMI、PRの水平解像度の比較

| DMSP, U.S. |

TRMM |

|

|

| Rain over Northern Pacific Ocean, 5 January 1998 | |

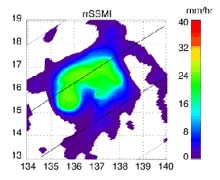

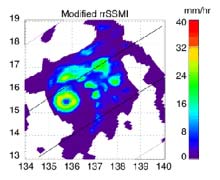

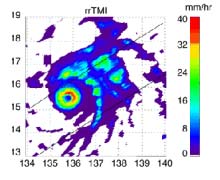

TRMMによる降雨推定の改良

| 疑似 SSMI (現状) |

|

|

疑似 SSMI (改良) |

| TMI |  |

|

PR |

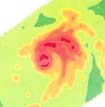

レーダ(PR)と放射計(TMI,VIRS)による同時観測

| PR | 10 GHz | 19 GHz | 37 GHz | 85 GHz |

|

|

|

|

|

(PR: Height = 2 km, 3:48-5:20 (UTC), 19 Dec. 1997)

- 同時観測によりそれぞれのアルゴリズムにおける仮定の問題点が明らかになりアルゴリズムが大幅に改善された。

| アルゴリズムにおける主な仮定 | PRとの比較からわかった事、その影響 | |

|---|---|---|

| 赤外線による観測 | ●雲頂温度(雲の高さ)と地表での降雨強度には統計的に一定の関係がある。 | 比例係数の地域依存性の定量的評価 |

| マイクロ波放射計 (海上) |

●氷結高度は既知 ●雨の鉛直分布の形は場所に依らない。 ●水平方向の非一様性はどこでも変わらない。 |

氷結高度推定法の誤差評価 鉛直分布の地域依存性 非一様性の地域及び降雨強度依存 |

| マイクロ波放射計 (陸上) |

●雲頂付近の氷晶などの氷の分布と地表付近の雨の強度の関係は一定 ●すべての雨は氷による散乱を伴う。温かい雨はない。 |

比例係数の検証 氷を伴わない暖かい雨の定量的評価 |

| レーダ | ●雨滴粒径分布 ●対流性降雨における相変化(氷と水の分離)の高さ |

粒径分布の地域依存性 |

TRMMによる降水量推定精度の向上

年・緯度平均降水量

|

赤線:TRMM以前のマイクロ波放射計による推定 黒線:TRMMの降雨レーダ(PR) と マイクロ波放射計(TMI)による推定 |

| (NASA/GSFC) |

潜熱による大気加熱率の推定

|

●降水の正確な推定-->加熱の絶対量推定が正確に ●PRによる層状性/対流性降雨の割合の情報 ●PRの降雨の鉛直プロファイルから、大気加熱率の鉛直プロファイルを推定する試み |

TRMM台風データベース検索ホームページ

|

インターネットの検索サイトやパソコン雑誌のお勧めサイトリストに掲載され、ヒット数多数

|

まとめ

- TRMM衛星は打上げ後、ほぼ丸5年を経ても順調に運用を継続中。特にPRは、非常に安定した計測を続行。

- 解析研究においては、

- - データの準リアルタイム配信

- ・応用分野の拡大(気象予報、漁業、農業等)

- - 均質データの継続取得と蓄積

- ・全球降水の平均描像(日変化など)

- ・台風データベース

- - PR観測のインパクト:物理的整合性、定量性を重視した降水推定へ

- ・PRとTMI、VIRSの複合観測の成果

- ・降水システムの物理的理解

- GPMにおけるDPR(二周波降水レーダ)と複数マイクロ波放射計の複合観測による飛躍的発展の期待が高まる。

- - DPRによるより詳細な降水システム構造の理解とその影響への期待

|

|