月周回衛星「かぐや(SELENE)」搭載のマルチバンドイメージャによる

純粋な斜長岩の月全球での分布に関する論文の

ネイチャーへの掲載について

−月の高地の地殻生成に関する新たな知見について−

平成21年9月10日

宇宙航空研究開発機構

月周回衛星「かぐや(SELENE)」搭載のマルチバンドイメージャ(※1)の成果が9月10 日(英国時間)発行の英科学誌「ネイチャー」に掲載されました。マルチバンドイメージャの観測機器チームは、69個のクレータの中央丘や壁面などを調べた結果、従来の推定よりも大変純粋な、ほぼ100%斜長石から成る斜長岩(※2)が月の高地の地殻に広く分布していることを、世界で初めて明らかにしました。

月の高地の地殻は、月にあったとされるマグマオーシャン(※3)から斜長石が結晶化し、マグマオーシャンとの密度差により、浮揚して月の最も初期に形成されたと考えられています。従来、月の高地の地殻は斜長石90%とそれ以外の鉱物10%から成ると推定されていて、斜長石だけでなく輝石及びかんらん石も結晶化すると考えられていました。しかし、今回得られた知見により、ほぼ1種類の斜長石だけから地殻物質を形成するために、斜長石だけを効率的・選択的に集める月の高地の地殻生成メカニズムを構築しなければならないことがわかりました。

※1 マルチバンドイメージャ(MI)観測機器チーム主研究者:

JAXA宇宙科学研究本部 固体惑星科学研究系 助教 大竹 真紀子

※2 カルシウム、アルミニウム、ケイ素と酸素より成る斜長石という鉱物を多く含む白い火成岩が斜長岩と呼ばれています。

※3 月形成の後、高温になりとけて溶岩の海(マグマオーシャン)ができた時期があったと考えられています。

参考リンク:

科学誌「ネイチャー」:http://www.nature.com/

宇宙航空研究開発機構(JAXA) 月周回衛星「かぐや」(SELENE):http://www.kaguya.jaxa.jp

|

|

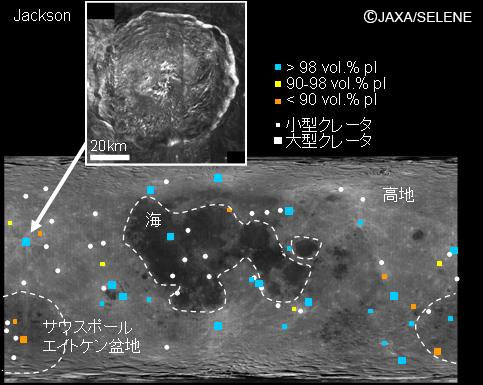

(図の中央が地球からみえる月の表側の中心付近。青色:純度の高い(純度98%以上)斜長岩、黄色:90-98%、橙色:90%未満

小さな四角:小型クレータ(直径30km以下)、表層の浅い場所を掘削しているクレータ、大きな四角:大型クレータ、深い場所を掘削しているクレータ。白丸:隕石衝突にともなう溶融や周囲の物質との混合により、もとの月の地殻から組成が変化している可能性があるため、地殻の化学組成推定には適さないと判断される地点)

図1から、マグマオーシャンから形成された初期の地殻が露出していると考えられる高地領域(図中で高地と表示)の約4〜30kmと推定される深さには、必ず純度の高い斜長岩が存在している(高地の中にある大きな四角は青いものしかない)ことがわかります。

解析したクレータの大きさから、地殻がクレータにより掘削された深さを推定することができ、深さ約4〜30kmと推定しています。

一方、解析した小型のクレータには純度の高い斜長岩が存在する場所だけでなく、より斜長石の量が少ない場所(黄色や橙色の小さな四角)もあります。これは、月のごく表層が長い時間の間に起こった隕石衝突などによりかき混ぜられ、高地の地殻だけでなく、他のさまざまな岩石と混合するなどして化学組成が変化しているためであると考えています。また、斜長岩の純度は各鉱物に固有な吸収帯の強度比から推定しています。

図2 MIで作成した地形情報を基に鳥瞰図にした例

ジャクソンクレータ(22.4N/163.1W、直径71Km)

MIの単バンド画像(750nm)と岩石種で色分けしたカラー画像

(各鉱物に固有な吸収帯の強度を赤:輝石、緑:かんらん石、青:斜長石で表示)

図1で大きな青い四角でみられる場所の一例であり、岩石種のカラー画像で青く見えるのが純度の高い斜長岩で、斜面の傾きが大きなところにだけ純度の高い斜長岩が露出しているのがわかります。

図4 アポロ16号が持ち帰った斜長岩の一例 (出典:NASA)

図3で示したアポロによる月の一部分の調査の結果から、従来典型的な高地の地殻の試料(サンプル)だと考えられてきた石が図4です。このサンプルに含まれる斜長石は約90%なので、今回MIで広く分布していることが見つかった純度の高い斜長岩より斜長石の量が少ない試料です。従来、月の高地の地殻はこのアポロサンプルのような斜長石90%とそれ以外の鉱物10%から成る斜長岩からできていると推定されていました。その場合、月にあったとされるマグマオーシャンから斜長石が結晶化するときに、斜長石だけでなく輝石及びかんらん石も結晶化したと考えられていました。しかし、今回得られた知見により、ほぼ1種類の斜長石だけから地殻物質を形成するために、斜長石だけを効率的・選択的に集める月の高地の地殻生成メカニズムを構築必要しなければならないことがわかりました。

純度の高い斜長岩から成る地殻を生成するメカニズムとしては、マグマオーシャンから斜長石が結晶化するときに結晶と結晶の間に取り残されたマグマが、下から浮揚する他の斜長石結晶により押しだされて結晶粒子の間を抜け出るのではないかと考えていますが、他にも地球上で純粋な斜長岩が作られるのと同じような変形作用による可能性もあります。

なお、アポロ計画の中で持ち帰られた月の岩石サンプルの中に純度の低い斜長岩があるのは、このような岩石が月のごく表層の隕石衝突などによりかき混ぜられた混合層の試料だからか、もしくは地殻の中に部分的には少し純度の低い斜長岩があるためであると考えています。

図5 中央丘のできかた

1から4番は時間順の中央丘形成過程

小さい直径のクレータは穴の形が「おわん」状になります。直径が大きくなり30km〜300km程度になると中央丘ができます。中央丘のできかたは、隕石の衝突(1)によってクレータが形成されるとき、まず「おわん」状の穴が掘削され(2)、その底には地下深くの物質が露出します(図では青い層)。さらに、重力の影響によって、中央部が隆起して丘が形成されます(3,4)。これを中央丘と呼びます。中央丘にはクレータの中で最も地下深くの物質が露出していると考えられています。クレータが大きいほど、より深くの物質が隆起して中央丘を作ることから、中央丘は月の内部をのぞきみる窓といわれています。

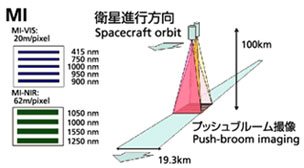

図6 MIの観測原理と9つの波長の周波数および分解能

マルチバンドイメージャは可視から近赤外波長域の9つの観測バンドで反射光を分析して鉱物分布を計測する観測機器です。異なる波長の画像を比較することにより、クレータ形成により月表層に掘り起こされた物質分布などの詳しい地質情報を得ることが出来ます。

マルチバンドイメージャは最高20mの空間分解能を有しており、これまでの月探査機に比べ1桁高い空間分解能を持ちます。

論文タイトル:The global distribution of pure anorthosite on the Moon

共著者および所属一覧:

松永恒雄2, 春山純一1, 横田康弘1, 諸田智克1, 本田親寿3, 小川佳子3, 鳥居雅也4, 宮本英昭5, 荒井朋子6, 平田成3, 岩崎晃7, 中村良介8, 廣井孝弘9, 杉原孝充10, 武田弘11, 大嶽久志12, Carle M. Pieters9, 佐伯和人13, 北里宏平3, 安部正真1, 浅田智朗3, 出村裕英3, 山口靖14, 佐々木晶15, 児玉信介8,寺薗淳也3, 白尾元理16, 山路敦17, 南繁行18, 秋山演亮19, Jean-Luc Josset20

1:宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部

2:国立環境研究所 地球環境研究センター

3:会津大学

4:富士通(株)

5:東京大学総合研究博物館

6:千葉工業大学 惑星探査研究センター

7:東京大学 先端科学技術研究センター

8:産業技術総合研究所 情報技術研究部門

9:ブラウン大学 地質学研究講座(米)

10:海洋研究開発機構 地球深部探査センター

11:千葉工業大学 フロンティアプラズマセンター

12:宇宙航空研究開発機構 月・惑星探査プログラムグループ

13:大阪大学 宇宙地球科学科

14:名古屋大学 大学院環境学研究科

15:国立天文台 RISEプロジェクトオフィス

16:惑星地質研究会

17:京都大学 大学院地球惑星科学研究科

18:大阪市立大学 大学院工学研究科

19:和歌山大学 戦略的大学連携支援事業

20:宇宙探査研究所(スイス)