Q. 昨年のJAXAの活動を振り返って、どのような1年でしたか?

打ち上げ成功率95%を達成したH-IIAロケット

全天X線監視装置(MAXI)などが取り付けられている「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォーム

約5ヵ月半の宇宙長期滞在を行った古川聡宇宙飛行士

まず宇宙輸送機(ロケット)については、H-IIAロケット2機を無事に打ち上げました。14機連続して打ち上げが成功したことにより、H-IIAロケットは、ロケットの信頼性を示す世界水準の「成功率95%」を達成しました。また、H-IIBロケットによる宇宙ステーション補給機「こうのとり」2号機の打ち上げ、および国際宇宙ステーション(ISS)への結合も成功しました。そして、固体燃料ロケット「イプシロン」の開発も、予定通り2013年度の打ち上げに向けて順調に進めることができました。

人工衛星については、準天頂衛星初号機「みちびき」が測位信号の提供を開始し、成果をあげることができました。この成果は、今後衛星3機以上を用いる次の衛星測位システムへ移行できるかどうかを判断するのに大いに役立つと思います。一方、残念ながら陸域観測技術衛星「だいち」は、5月に運用を終了しました。「だいち」の寿命は5年間を目指していましたが、当初の目標を上回り5年3ヵ月も運用できたことは、日本が製造する衛星の信頼性の高さを実証するものとして自負できると思っています。「だいち」の運用は終了してしまいましたが、「だいち」がこれまでに取得した膨大なデータはこれからも利用できる価値が高いものです。また民間による観測画像の販売など、「だいち」で構築された商業利用の枠組みは今後も維持する予定です。

宇宙科学に関しては、小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰ったイトカワの微粒子の初期分析が始まり、その成果がアメリカの科学雑誌「サイエンス」で特集されました。これから国際公募研究などが行われると、もっと多くの成果が出てくると思います。また、ISSに取り付けた全天X線監視装置(MAXI)は超新星爆発を数多くとらえ、2009年8月に観測を始めて以来、短期間でこれほど多く観測できたのは画期的なことだと国際的にも評価されています。さらに金星探査機「あかつき」は、2010年に金星周回軌道への投入に失敗しましたが、再突入を成功させるべく、今も粘り強く努力を続けています。

有人宇宙活動については、古川聡宇宙飛行士が約5ヵ月半のISS長期滞在を行い、タンパク質の結晶生成などの科学実験のほか、医師である専門性を活かした医学実験を行いました。遠隔医療や骨粗しょう症予防などの医学実験で得た知見は、将来のさらなる長期宇宙飛行や地上での医療に応用されることが期待されます。また、7月には各国の宇宙機関の関係者とともにスペースシャトルの最後の打ち上げに立ち会いましたが、135回のミッションを行ったスペースシャトルを惜しむ反面、シャトル退役後の有人宇宙輸送について、日本も開発を本格化させる必要があると感じました。

しかしやはり最も印象的だったのは3月11日に発生した東日本大震災です。被害に遭われた方にお見舞いを申し上げると共に、亡くなられた方に哀悼の意を表します。JAXAの筑波宇宙センターや角田宇宙センターの施設も被害を受けましたが、ちょうど災害対策「BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)」を策定したばかりでしたので、地震発生の1時間後には対策本部を設置して速やかに対応することができました。また、通信面などでは人工衛星を利用しJAXAも災害対策支援に貢献することができ、改めて、災害時の宇宙利用の有効性を感じました。

Q. 東日本大震災において、JAXAではどのような災害支援を行ったのでしょうか? それを受けて、JAXAでは新たな災害対策についてどのような取り組みを考えていますか?

技術試験衛星VIII型「きく8号」

まず災害対策で最も大事なのは、被災状況を把握することです。陸域観測技術衛星「だいち」は被災地を約400シーン撮影して、その観測画像を各関係機関に提供し、被災状況の把握に貢献できたと思います。その後「だいち」は5月に運用を終了していますので、こういった災害時での利用を考えると、「だいち」の後継機は早急に打ち上げる必要があると感じています。また今回は既存の超高速インターネット衛星「きずな」や技術試験衛星VIII型「きく8号」の通信回線を利用して、岩手県や宮城県の避難所などでインターネットに接続できる通信環境を提供しました。被災地で通信手段を確保することは大変重要です。安否情報を確認するほか情報収集など、多くの方が利用されたようです。

これらを受けて、災害時の移動通信システムを衛星でどうカバーするべきか検討されています。それは、みなさんが普段使っている携帯電話が、非常時には宇宙を介して使えるようにするというものです。それを実現するために、人工衛星に大型アンテナを取り付けて地上の携帯電話と同じ周波数で使えるシステムを政府に提案しました。災害時の情報確保には、「だいち」のような観測衛星の精度を上げることもさることながら、頻繁に広範囲を観測することも大事です。東日本大震災の発生後、広範囲にわたる被災状況を一度に観測できるのは、日本の「だいち」だけでした。

また、「だいち」が、これまでに「国際災害チャータ」や「センチネル・アジア」などの国際協力の取り組みで、JAXAが海外の災害対策にも積極的に対応してきたことで、海外の人工衛星が撮影した被災地の画像も数多く提供していただきました。このように、日本の災害時だけではなく国際協調も考えながら、今後も他の国の災害時にも役立てる体制を維持する必要があります。

Q. ISSに関して、各国の宇宙機関とは今後の有人宇宙船の運用についてどのような方針で進めていこうと話し合われているのでしょうか?

2012年に宇宙長期滞在を行う予定の星出彰彦飛行士

日本は比較的早く、ISSの運用を2015年から2020年まで延期するという決断を行いました。主要参加国の1つであるカナダがまだどうするか決めていないため、その最後の決断を待っている段階ですが、カナダも2020年までの運用を承認することになると思われます。そして具体的に2020年までのISSの利用について検討を始めたところです。例えば、これまでは参加国がそれぞれISSで実験を行ってきましたが、統一テーマで科学的な実験を行ったらどうかという提案があり、日本からその原案を出すことになっています。昨年末に「きぼう」利用推進委員会がそのシナリオを完成させましたので、今年はそれをもとに各国に働きかけていく予定です。

ISSはこれまで国際協調で運用してきましたので、こういった精神を今後もいろいろな面で発揮したいと思います。

Q. 日本としてはISSに対してどう取り組んでいく予定ですか?

ISSのロボットアームに把持された「こうのとり」2号機

現在、外部有識者にも協力いただき、2020年までの「きぼう」日本実験棟の利用シナリオを作っています。できるだけ早くISSでの成果を出したいと思っていますが、「きぼう」が完成したのは2009年7月で、本格的に実験が開始されてからまだ数年しか経っていません。研究の成果はそんなにすぐ出るものではありませんので、長期的な視点を持ちながら、それでも2020年までにできるだけ多くの成果をあげたいと考えています。

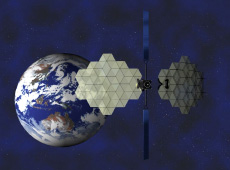

また、今後のISSへの輸送手段についても考えなければなりません。ISSを人類共通の資産として有効活用するためには、継続して宇宙飛行士をISSへ送る必要があります。アメリカのスペースシャトルが退役したいま、宇宙飛行士をISSに輸送する手段はロシアのソユーズ宇宙船しかなく、もしもソユーズに事故が起きてしまったらISSに宇宙飛行士を送る手段がなくなります。輸送手段の冗長性の担保が議論される中、日本の宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)が、有人宇宙船に転用できる有力な手段の1つとして期待されているのです。

スペースシャトル退役後、ISSに大型の機器(貨物)を輸送できる唯一の輸送機となった「こうのとり」ですが、今のままでは「こうのとり」は帰還の際、大気圏再突入時に大気との摩擦で燃え尽きるため、宇宙で実験したあとの試料などを地上へ持ち帰ることができません。そのため現在、回収機能付加型HTV(HTV-R)の研究を進めていますが、実現には5年ほどかかる予定です。

この回収可能なHTVが実現すれば、有人宇宙船への転用も可能ではないかと期待されているのです。しかし、日本が有人宇宙船を本格的に開発するかどうかは日本政府の政策によりますので、JAXAとしては国に方針を決めてもらうよう活動をしていきたいと思います。個人的には、今後、世界各国と協調して宇宙活動を行う場合、宇宙先進国である日本には、有人宇宙輸送のインフラを確保することが国際的にも求められていると思いますので、その観点からも国産の有人宇宙船を開発すべきだと思います。