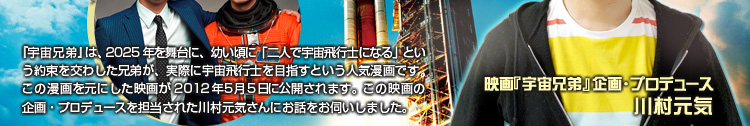

川村元気 映画『宇宙兄弟』企画・プロデュース

2001年東宝に入社。2005年、26歳で映画『電車男』を企画・プロデュースし、以降も『デトロイト・メタル・シティ』などの個性的な作品を大ヒットに導く。2010年には『告白』と『悪人』を企画し、両作は大ヒットとともに、海外の映画祭でも高い評価を得る。同年、米The Hollywood Reporter誌の「Next Generation Asia 2010」にプロデューサーとして選出され、2011年には藤本賞を史上最年少で受賞。その後も『モテキ』(2011)などの大ヒット作を世に送り出している。東宝株式会社映像本部映画企画部所属。

Q. 漫画「宇宙兄弟」を初めて読んだときの印象はいかがでしたか? 映画化しようと思ったきっかけは何でしょうか?

2008年に漫画雑誌で連載が始まったときに、その第1話を読んで「面白い!」と思ったのが第一印象です。また、僕は『2001年宇宙の旅』や、『ライトスタッフ』『アポロ13』といった宇宙を舞台にした映画が大好きで、映画人として“宇宙もの”を一生に一度はやってみたいという夢がありました。宇宙映画は製作費がかかるため、多くの人に見てもらえるような大衆映画にしなければならず、そのためには普遍的な人間ドラマが必要です。そういう意味で「宇宙兄弟」は、“宇宙”という大きな舞台で、“兄弟”という個人的な小さな人間ドラマを描いていて、このコントラストが面白い。しかも、兄弟の憧れの対象が、“宇宙”という最大の舞台なのがすごく魅力的だと思いました。そこで、コミックの第1巻が出版された頃に、映画化のオファーを出したんです。

Q. 現在、漫画「宇宙兄弟」は単行本が第17巻まで出ていて今も連載が続いています。いろいろなエピソードがある中、映画で最も描きたかった部分はどこですか?

第1話です。幼い兄弟、ムッタとヒビトがUFOを見て、「2人で一緒に宇宙へ行こう!」という夢を持つところから物語は始まりますが、そのワクワク感を2時間で語りたいと考えました。漫画のさまざまなエピソードを省いて原作を2時間に圧縮するということではなく、兄弟がどうやって宇宙へ行こうとするのかというプロセスを見せることが、映画の脚本作りの基本でした。第1話で始まった兄弟の夢と約束が、どういう結末を迎えるのかを描きたいと思ったのです。 Q. 映画を作るうえでのテーマはありましたか? 映画『宇宙兄弟』では、宇宙に行くイメージを、「ちょっと面白そうだから行ってみようか」という感じにしたいと思いました。宇宙を、“理屈ぬきで行ってみたい”と思う憧れの対象として描きたかったんです。僕は「人間がなぜ宇宙を目指すのか?」ということに興味があって、宇宙史を調べたり、実際に宇宙飛行士にも話をうかがいました。そして、いろいろ調べていくうちに、人が宇宙を目指すことに理由はないということに気づいたんです。

例えば、野口聡一宇宙飛行士になぜ宇宙へ行きたいのかを聞いたとき、「フロンティア精神です」という答えが返ってきたのですが、それって要は「行ってみたい、見てみたい」ということに尽きるんだなと思ったんです。最初は理屈ぬきで「宇宙へ行きたい」と思い、医療研究などのアカデミックな理由や意義が後からその想いを補完していく。そこがすごくいいなあと思いました。明確なビジョンはなくても、「宇宙飛行士ってかっこいい」とか「火星に行ったら面白そう」という気持ちが大事だと思うんです。そして、きっかけは何であれ、そういう気持ちを持った人たちが、実際に宇宙を目指すんだということも、メッセージとして伝えたいと思いました。

Q. 『宇宙兄弟』を特に見てほしい年代はありますか?

宇宙に興味がない10代や20代の人たちに見てほしいです。実は、この映画作りを始める前にリサーチを行ったんですが、ほとんどの若者たちが、もはや宇宙に行くことには憧れていないということが分かったんです。もちろん宇宙が好きな子供たちはいるものの、大多数の若者が宇宙に行くことに興味を持っていませんでした。だからこの映画では、いかに若い人たちと宇宙を接着させるかという点にこだわりましたね。

その一方で、月面着陸をリアルで目撃したアポロ時代には、誰もが宇宙に行くことに憧れを持っていました。また、その時代の宇宙飛行士は、地球に帰還すると街中をパレードして大喝采を浴び、まるでロックスターのような扱いでした。「宇宙飛行士ってかっこいい」とみんなが思っていた時代だったんです。映画『宇宙兄弟』ではその時代のムードを再現したいと思い、ロケットもアポロ時代と同じペンシル型にしました。みんなが憧れていた時代の宇宙の姿を描きたかったんです。

映画のオープニングではアポロ時代の歴史的映像をモンタージュで見せていますが、バックにロック音楽を流し、グラフィックに凝ってプロモーションビデオのようにしたのも、かっこよく見せることへのこだわりです。これから映画で兄弟が目指す“宇宙”は、こんなに“クール”な場所なんだということを観客に伝えたかったんです。宇宙へ憧れる気持ちをみんなに共有してほしかったんですね。普段、携帯ゲームをしたり、漫画を読んでいるような子たちが、宇宙がもつ魅力に吸い寄せられて、「宇宙っていいね」「宇宙ってかっこいい」ということに気づいてくれたらいいなと思っています。今回の映画では、宇宙に関心がない若い世代に影響を与えたいという気持ちが強烈にあります。

Q. 『宇宙兄弟』で、観客を最も楽しませたいと思うポイントはどこですか?

まずは先ほどお話した冒頭の宇宙史のモンタージュです。使っている歴史映像は、教育教材にも使われそうなものですが、見せ方が変わるとまるで違って見えるというのを楽しんでほしいです。宇宙が持っている懐の深さからなのか、宇宙ってアカデミックにもロックにもなるというのが本当に面白いところだと思います。宇宙に全く興味がない子どもや女性たちが、冒頭の映像を見て「宇宙っていいなあ」と思ってくれたら嬉しいです。

また、「人が宇宙に行くことのエネルギーの強さ」を感じてほしいですね。2011年2月のスペースシャトルのラスト直前のフライトを見に行ったんですが、その時に、スペースシャトルは、その打ち上げに注がれる人間の技術や時間、気持ちやエネルギーなど全てを背負って上がっていくんだなあと思い、すごく感動しました。いろいろな意味で、打ち上げを見ながら「重そうだなあ」と感じました。だから、映画『宇宙兄弟』でも、ただロケットが物理的に上がっていくのではなく、人間のいろいろなものを背負って上がっていく表現にしたいと思いました。

それに加え、『宇宙兄弟』では、ロケットに乗っているのが弟だと実感した瞬間、そのロケットが単なる鉄の塊ではなく、生き物みたいに見えて、上昇するロケットに向かってムッタが「行け!」と叫びます。人の想いが乗っかったときのロケットが、生命体に見えてしまうんですよね。ロケットを生き物みたいに表現することは、CGでこだわった部分でもあります。打ち上げの時の音響にもかなり凝ったので、人間が宇宙へ行くときのあのすごいパワーをぜひ劇場で感じてほしいと思います。

Q. アポロ11号で実際に月へ行ったバズ・オルドリンさんに映画に出演いただいたのにも、こだわりがありそうですね。

オルドリンさんの出演には僕も監督もすごくこだわりました。この映画はアポロ時代の映像で始まって、その映像に現れたオルドリンさんが映画に登場することで、映画というフィクションの世界が本物になると思ったんです。今の若い人たちがアポロ時代のことを知らないとしても、実際に月に立ったオルドリンさんが、宇宙へ行くことについて語るシーンにはすごく重みがあると思っています。

また、オルドリンさんは宇宙飛行士がロックスターのように扱われていたアポロ時代の人です。今の宇宙飛行士は学者のようなイメージがあるのですが、僕はエンタテイメントの人間なので、宇宙飛行士をロックスターのように描きたかったんですね。だから、ロックスター時代の宇宙飛行士という意味でも、オルドリンさんにぜひ出て欲しかったんです。

Q. 漫画「宇宙兄弟」を実写化するにあたって、どの部分が難しかったですか?

難しかったのは、実際に現場に行って撮影ができない月面です。「これは映画のセットでしょ」と思った瞬間に、観客は気持ちが冷めてしまいますから、NASAのアポロ時代の資料映像を参考に、本物に見えるよう努力しました。でもNASAの映像をCGでリアルに再現しても、月面が嘘っぽく見えてしまうんです。映画的な光や星を加えるといった多少のウソをつかないとリアルに見えない。演出も必要なんですね。本物に見せるために本物どおりにやってもうまくいかないというジレンマの中、月面をリアルっぽく、魅力的に見せるのに苦労しました。 Q. 月面から見える地球を大きく描いたのにも意図があるのですか? 月から「地球の出」を見るというのは僕のアイデアですが、あの地球の大きさはリアルの世界では絶対にあり得ません。でもそこがポイントなんです。実は、NASAの映像を真似て実際の大きさで地球を描いたら、ぜんぜん感動しなかったんですね。映画はリアルを映すものではなく、登場人物の心を映すものだと思いますので、とびきり大きく地球を見せたいと思いました。なぜならば、月面にいる弟・ヒビトにとって地球にいる兄を想う気持ちはすごく大きくて、本当にあれくらいの大きさに感じると思ったからです。このように、気持ちを映像で表現するところが、映画の面白いところでもあります。

Q. 『宇宙兄弟』はどんな作品になりましたか?あるいはどんな作品にしたいですか?

個人的には、“映画人としていつか宇宙ものを作ってみたい”という夢をかなえてくれた大切な作品になりました。この映画では、NASAで撮影させてもらったり、バズ・オルドリンさんに会えたり、自分たちで考え、デザインしたロケットをCGで飛ばしたり、月面のセットを作ったりと、いろいろなことをやらせてもらいました。その映画作りを通して、僕自身にも、“人が宇宙に行くことの理屈ない素晴らしさ”を感じさせてくれたのが、映画『宇宙兄弟』です。

僕のコンセプトが正しければ、この映画がきっかけで宇宙飛行士になったという人が現れるような、そういう作品になったと思います。これまでの日本の宇宙飛行士は、確かに、世界の第一線で活躍できそうな人たちばかりですが、高尚で遠い存在というイメージがあります。でも時代はもう変わっています。これからは、ムッタのようにどこにでもいそうな会社員が宇宙へ行ってしまうような、そんな新しいタイプの宇宙飛行士が出てくればいいなと思います。そして願わくば、それが、『宇宙兄弟』を見て、宇宙飛行士をめざしてくれた子だったらいいなあと心底思っています。映画を見て、宇宙を憧れの対象として思ってもらえるようになればいいですね。