|

|

一昔前、特許は登録による自社技術防護が主目的だった。今では実施許諾やクロスライセンスに積極的に活用し、新しい技術の創造の促進につながるサイクルが重要との認識が強まっている。この変化の発端は20年前の日本に遡ることができる。1980年代の日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と賞賛されるほど強い製造業を中心に、世界のマーケットを席捲していた。第二次世界大戦後、欧米の先進的な技術導入により、日本独自の「ものづくりシステム」を構築し、高度成長を支えてきた。しかし大規模大量生産に適したこのシステムは、'90年代に入ると崩壊の危機に立つ。情報技術(IT)の進展や経済のグローバル化を背景に急成長したアジア諸国から、低廉で豊富な労働力を背景に、安くて一定の品質を持つ製品が国内になだれ込んできたためである。製造業は、中国を始めとしたアジア諸国に工場を移し、国内産業の空洞化が進む。

このような大きな社会経済環境の変化を受け、'80年代の米国に習い、わが国もプロパテント政策に転ずる。技術革新=イノベーションを生み出し続ける社会システムの欠如が、持続的経済成長や国際競争力強化を妨げる要因だったとの反省に基づいたものだ。'98年に技術移転機関に関するTLO法が制定され、現在36機関が活動している。政府は、産業活力再生特別措置法(日本版バイ・ドール法)の制定、中小企業技術革新制度(日本版SBIR)、大学発ベンチャー1000社構想などの施策を次々と打ち出した。昨年は知的財産立国を目指し、知的財産基本法を制定した。知的財産の創造、保護、活用という知的創造サイクルを構築し、産業の発展に寄与することを狙ったものである。

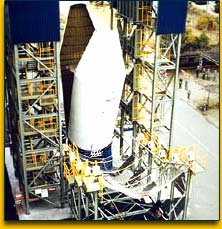

冒頭ご紹介した「有機廃棄物の再資源化システム」も、JAXAの知的財産活用の一例である。JAXAには、この他にもすぐに産業利用できそうな技術が山ほど眠っている。ロケットフェアリング開発の過程で生まれた「宇宙機器の表面の被覆用軽量断熱性樹脂組成物」は、優れた接着性、強度、耐熱性を持ち、電気ヒーター、加熱炉、建材などへの応用が期待される。「低密度断熱構造体の製造法」は、1200度を超える過酷な温度条件でも使用できる、耐熱性と耐熱衝撃性を兼ね備えた構造体の製造方法に関するもの。従来製造不可能であった、低比重で均質な多孔質断熱構造体を容易に製造できる画期的な技術である。

特許などの知的財産活用を促進するための専門チーム(知的財産グループ)を、昨年10月、産学官連携部に設置し活動を強化している。ご興味のある方は「産学官連携サイト」を、ぜひご覧ください。

|

|

|

宇宙機器の表面の

被覆用軽量断熱性樹脂組成物

超高温にも耐え得る高性能な断熱構造体 |

|