Q.どのような観測機器が搭載されるのでしょうか?

PLANET-Cには、異なる波長の光で見るカメラが5台搭載されます。金星を写す時は、カメラを一斉に同じ方向に向けます。それぞれ違う高度の大気を同時に捉え、2時間に1回写真を撮ります。長期連続して撮影することによって、大気がどのように循環しているかを動画で見ることができます。カメラごとにデータを見るだけでなく、5つのカメラの画像を比べることによって、高度が高いところと低いところの現象の違いが分かります。

「近赤外カメラ1(IR1)」は、1μm前後の赤外線で観測します。地表面から発せられて雲の上まで漏れ出てくる赤外線をとらえ、地表近くの大気や水蒸気を観測するほか、活火山があるかどうかを調べます。これまでの探査で、金星には火山地形がたくさんあることが分かっていますが、今も噴火している火山があるかどうかは分かっていません。もし金星に活火山があって高温の溶岩が流れ出ていれば、熱放射が見えるはずなので、ぜひその証拠をつかみたいです。「金星はまだ生きている星なんだ」ということを知りたいと思います。

「近赤外カメラ2(IR2)」は、2μm前後の赤外線で観測し、高度45km〜55kmの雲層下部の大気の流れや、一酸化炭素の分布を調べます。地球の雲は、空気中の水蒸気が下から吹き上げてくる上昇気流によって上空へ運ばれ、気圧が下がって膨張する際に冷えて凝結したものです。雲の粒は水滴や氷晶でできていますが、その粒の大きさは、高度による気温の違いなどによって異なります。金星の硫酸雲も地球の雲と同じように、場所によって粒の大きさが違うかもしれません。PLANET-Cの2台の近赤外線カメラで雲の粒の大きさを調べ、その違いを比較します。

その他にも3つのカメラがあります。「中間赤外カメラ(LIR)」は、波長10μmの赤外線で、高度45〜70kmに広がる雲の上層から発せられる熱放射を観測し、雲の温度を調べます。雲頂の温度の違いから、その高度の差が分かりますので、雲の水平構造が分かります。「紫外イメージャー(UVI)」は、雲の上層にある硫黄ガスなどを紫外線で見ます。「雷・大気光カメラ(LAC)」は、超高層大気の様子や、雷放電にともなう発光を調べます。地球では、大気が上下に激しく動くことによって雲の粒がこすれ合い、その摩擦によって静電気が起きて雷が発生します。金星にも雷があるとすれば、大気の大規模な上下運動が起きていることになります。金星に雷があるかどうかは長年論争が行われていますが、未だに分かりません。PLANET-Cによる観測でこの論争に終止符を打ちたいと思います。

PLANET-Cの軌道

Q. PLANET-Cの「ここがスゴイ」という点を教えてください。

金星の雲の動きと同期するような軌道を設計したことです。PLANET-Cは金星の赤道上空を通る楕円軌道を周回し、金星を横から見ます。軌道から金星までの距離は300kmから80,000kmまで変化します。金星から遠く離れた場所からは金星全体を広く観測し、近い場所からは、地表面から出てきた大気や、雲の様子をクローズアップで観測します。PLANET-Cの軌道周期は30時間ですが、その内の24時間は、雲が動いていく同地点をちょうど真上から見ることができます。2時間に1度写真を撮り、それをつなぎ合わせることによって、まるで映像を見ているかのように雲の動きが分かります。よく天気予報で台風の動きを動画で見せることがありますが、それと同じです。4日で1周回る金星のスーパーローテーションの回転と同期させたことにより、非常に細かな雲の動きを長時間観測することができます。

金星の雲の動きと同期するような軌道を設計したことです。PLANET-Cは金星の赤道上空を通る楕円軌道を周回し、金星を横から見ます。軌道から金星までの距離は300kmから80,000kmまで変化します。金星から遠く離れた場所からは金星全体を広く観測し、近い場所からは、地表面から出てきた大気や、雲の様子をクローズアップで観測します。PLANET-Cの軌道周期は30時間ですが、その内の24時間は、雲が動いていく同地点をちょうど真上から見ることができます。2時間に1度写真を撮り、それをつなぎ合わせることによって、まるで映像を見ているかのように雲の動きが分かります。よく天気予報で台風の動きを動画で見せることがありますが、それと同じです。4日で1周回る金星のスーパーローテーションの回転と同期させたことにより、非常に細かな雲の動きを長時間観測することができます。

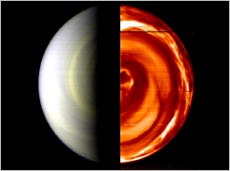

欧州の金星探査機「ビーナス・エクスプレス」(提供:ESA)

「ビーナス・エクスプレス」が撮影した金星の南極。左半分は昼側で380nmの波長により撮影。右半分は夜側で赤外線によって撮影。渦状になった雲の様子が分かる。(提供:ESA)

Q.どのようなスケジュールでPLANET-Cの開発が進められているのでしょうか?

今年の夏からプロトモデル(試作機)の総合試験を始め、すべての機械がうまく動くかどうかを確認しました。科学機器の開発には、JAXA宇宙科学研究本部のほかに北海道大学、東北大学、東京大学、大阪府立大学などの大学や国立極地研究所、さらに多くの企業が参加しています。間もなくフライトモデルの製作に着手し、2009年4月頃から約1年間さまざまな試験をします。そして、2010年にH-IIAロケットで打ち上げられる予定です。打ち上げから半年後に金星に到着し、2年間観測を行います。観測データはできるだけ早く、全世界に公開する予定です。金星の高解像度の画像をどんどん出して、たくさんの方に見ていただきたいと思います。

Q.世界の科学者や宇宙機関との協力関係はありますか?

欧州やアメリカの科学者ととてもよい関係にあります。特に、欧州宇宙機関の金星探査機「ビーナスエクスプレス」とPLANET-Cは姉妹衛星のようなもので、とても密な協力関係にあります。「ビーナスエクスプレス」は2006年4月に金星に到着し、すでに1年以上観測を行い、膨大な量のデータを集めました。「ビーナスエクスプレス」も大気の観測を行いますが、カメラではなく、分光装置によって化学組成を調べます。軌道もPLANET-Cとは違い、極軌道です。「ビーナスエクスプレス」による観測は2009年5月まで行われる予定です。

もともと、PLANET-Cの開発がスタートした2001年当時は、どの国も金星には注目していませんでした。ほかの国は、人類が降り立てる可能性がある火星や月に焦点を当てていました。ところが、PLANET-C計画を知った世界の宇宙機関が、再び金星に目を向け始めたのです。まず欧州が、すでに打ち上げた火星探査機「マーズエクスプレス」の予備機として用意していた探査機を改良し、大変短い開発期間で「ビーナスエクスプレス」の打ち上げ(2005年11月)に成功しました。現在アメリカも、金星の大気を我々とは違う手法で調べる「ヴェスパー(ラテン語で宵の明星)」という探査機を計画しています。各宇宙機関が独自に探査機を送りますが、同じ観測はしません。日本は大気の動き、欧州は大気の成分、アメリカは大気の進化というように、各々違うことを調べるというように役割分担をしています。

欧州やアメリカの研究者は、PLANET-C のデータを心待ちにしてくれていますので、その期待に答えられるよう努力していきたいと思います。また、世界中で観測データを共有し、研究の国際協力体制を作っていきたいと思います。