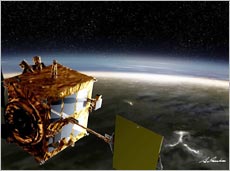

PLANET-C (提供:池下章裕)

アメリカの「マジェラン」が撮影した金星(提供:NASA/JPL)

Q.金星の大気を調べると何が分かるのでしょうか? 私たちの生活に何か応用できるのでしょうか?

地球の気象学といえば、私たちがよく知っているのが天気予報です。これまで蓄積してきた気象データに基づいて天気を予測しているわけですが、その気象学の根本を私たちが全て理解しているかといえば、必ずしもそうではありません。金星大気を調べることによって金星の気象学が構築され、それと地球の気象学を比べれば、地球の気象学で欠けていた部分が見えてくると思います。地球と金星の気候は違いますが、大きさや質量、密度が同じこの2つの惑星は、地球物理学者からいわせるとほとんど同じ星です。密度が同じということは、大気をつなぎ止めておく重力が同じなので、金星表面にも地球と同じ1Gがかかっていることになります。また、流体力学に基づいて大気が運動しているという点は地球と同じですから、きっと共通する部分もあるはずです。異なる部分と共通点を比較することにより、地球の気象学の根源のところが分かってくるでしょう。このようにして、金星や地球の比較に限らず、さらには、火星、木星など太陽系の惑星全体の気象学、惑星気象学を構築したいと思います。いろいろなタイプの惑星の気象学が分かれば、これから先、地球の気候が変化していろいろな現象が起きても対応できると思います。

今深刻化している問題に、地球の温暖化がありますが、それには大気中の二酸化炭素の量が影響していると言われています。金星の大気は96%が二酸化炭素です。二酸化炭素による温室効果のために、地表面の温度が460℃という高温になっています。金星大気を調べることによって、将来的に地球の温暖化が進んでしまった場合に、どのような対応をとれば一番有効であるかが分かるかもしれません。PLANET-Cの観測データを、地球の温暖化のプロセスを理解するためにも役立てたいと思います。

地球(提供:NASA)

私たち生命が存在している場所を、もっと広い見地から見るために惑星探査が必要だと思います。つまり、人間の意識改革のようなものです。地球だけを見ていると、当然のように生命が存在し、安心して暮らせる世界しか分かりません。例えば、海は、おそらく30億年前にも存在していましたが、その当時、人類はいませんでした。それでも美しい自然はあったはずです。その時の自然と、今の自然を両方知っていることによって、人間、自分自身が何なのかということを深く考えることができると思います。惑星探査は、太古の海を見ることと同じです。大宇宙の中で人間がいかに卑小なものであるかを再認識するべきだと思います。太陽系の惑星はそれぞれ本当に違います。1つとして同じ惑星はありません。それぞれの惑星を探査することにより、多様なものの中に人間が存在していることに気づくと思います。そして、「私たちはどのように存在しているのか」ということに、人間の意識が至ることが大切だと思います。

Q.今後の日本の惑星探査をどのように発展させたいですか?

世界的に尊敬されるような惑星科学を進めたいと思います。世界中の研究者が、日本のデータを使いたいと思うような惑星探査をしたいですね。人の後追いだけでは駄目です。他の国が考えないような日本独自のアイディアを持ったミッションが必要だと思います。そのためにも、日本はもっと惑星探査技術を磨く必要があります。日本は最先端のことができると思っている人が多いですが、実はそうではありません。

例えば、遠距離での探査機の位置を決定する技術です。測量(測距離)の技術と言ったほうがよいかもしれません。衛星までの距離を測り、衛星がどの軌道にいるかを決定する技術です。日本には1984年に設立されたJAXA臼田宇宙空間観測所の64mのアンテナがありますが、一局だけでは地球からの一直線の方向は分かりますが、三角測量の原理は使えません。例えば、アメリカは南北両半球に3つの地上局を展開して同時に探査機を追跡し、軌道決定技術で高い精度を上げています。日本がこの技術を確立するためには、アメリカと同様に南半球にもう一つ地上局を設置して、二つの異なる方向から探査機を追跡する必要があります。

また1ヵ所の地上局だけでは24時間の追跡ができません。欧州やアメリカは独自の深宇宙ネットワークを持っています。例えば、アメリカの深宇宙ネットワーク(DSN:NASA Deep Space Network)は、アメリカ、スペイン、オーストラリアの3カ所にアンテナを設置し、24時間いつでも探査機と通信を行うことができます。しかし、日本は1ヵ所しか地上局を持っていませんから、これまでの日本の惑星探査は、NASAに依頼して、アメリカが使っていない時にアンテナを使わせてもらっていました。小惑星探査機「はやぶさ」もそうでした。PLANET-CのデータもDSNを使わせてもらって運用する計画があります。しかし、これでは自己完結型の惑星探査とはいえません。日本もぜひ海外、特に南半球に深宇宙地上局を作るべきだと思います。

また、高推力の電気推進エンジンの開発も重要です。小惑星探査機「はやぶさ」は電気推進エンジンの一種であるイオンエンジンを使い、小惑星へのタッチダウンという偉業を成し遂げました。電気推進エンジンは、従来の化学推進エンジンに比べると瞬間的な推力が弱いですが、燃費がよく、大量の物資を遠くへ輸送できるため注目されています。現在、JAXAでは、「はやぶさ」の技術を継承した高性能イオンエンジンの開発が進められていますが、この技術が確立されれば、より遠くへより速く飛べる探査機を打ち上げることも可能になるでしょう。

さらに惑星探査に適したロケットの進化が必要です。H-IIAロケットは世界最高の2段式液体燃料ロケットで、衛星を地球の静止軌道に投入するのに最適化されています。しかし3段目4段目が存在しないため、500kgのPLANET-Cを惑星間軌道へ投入する場合は、それより遙かに重たいH-IIAロケットの2段目が一緒に金星に飛んでいくわけです。ここまでしてPLANET-Cを打ち上げてくださるH-IIAの皆様には感謝の気持ちで一杯です。2006年に引退したM-Vという固体燃料ロケットは、地球を廻る大型の科学衛星や惑星探査機の打ち上げ用に開発されたロケットで、3段式(惑星間空間へ出るときは4段目をつける)で順次に加速するとても効率の良いロケットでした。JAXAでは、M-Vロケットの後継機となる次期固体燃料ロケットの開発を進めています。またH-IIAに上段ステージがつけられるようになれば、このロケットは本当に天下無敵となります。

このように、日本には惑星探査技術を向上させるための課題がありますが、それらを1つ1つ確実に克服し、世界の科学者たちとも協力をしながら、惑星科学に貢献していきたいと思います。これからの時代を担う若い研究者たちにも期待をしています。

関連リンク:宇宙理学委員会ホームページ

中村正人(なかむらまさと)

JAXA 宇宙科学研究本部 宇宙科学共通基礎研究系 教授。理学博士。

1982年、東京大学理学部地球物理学科卒業。1987年、東京大学理学系研究科地球物理学専攻博士課程修了。ドイツのマックスプランク研究所研究員、旧文部省宇宙科学研究所助手、東京大学大学院理学系研究科助教授を経て、2002年より現職。専門は、惑星大気プラズマ物理学。