カトリーヌ・セザルスキー(Catherine Cesarsky)

国際天文学連合会長、宇宙・天体物理学者

ブエノスアイレス大学物理学科卒業。1971年、ハーバード大学にて博士号(天文学)取得。カリフォルニア工科大学で勤務した後、1974年よりフランス原子力エネルギー庁(CEA)で勤務。1995年打ち上げの、欧州宇宙機関(ESA)の赤外線天文衛星「Infrared Space Observatory (ISO) 」に搭載された赤外線カメラ「ISOCAM」の開発担当責任者となる。1998年、宇宙空間研究委員会(COSPAR)より「宇宙科学賞(Space Science Award)」受賞。1999年から2007年、ヨーロッパ南天天文台(ESO)台長。2006年より国際天文学連合会長、2009年よりフランス原子力エネルギー高等弁務官を務める。

国際天文学連合会長、宇宙・天体物理学者

ブエノスアイレス大学物理学科卒業。1971年、ハーバード大学にて博士号(天文学)取得。カリフォルニア工科大学で勤務した後、1974年よりフランス原子力エネルギー庁(CEA)で勤務。1995年打ち上げの、欧州宇宙機関(ESA)の赤外線天文衛星「Infrared Space Observatory (ISO) 」に搭載された赤外線カメラ「ISOCAM」の開発担当責任者となる。1998年、宇宙空間研究委員会(COSPAR)より「宇宙科学賞(Space Science Award)」受賞。1999年から2007年、ヨーロッパ南天天文台(ESO)台長。2006年より国際天文学連合会長、2009年よりフランス原子力エネルギー高等弁務官を務める。

Q. 今年は「世界天文年」ですが、国際天文学連合ではこれを記念してどのような活動やイベントを行うのでしょうか?

「世界中で宇宙を観ようよ100時間」(提供:International Astronomical Union/Lee Pullen)

国際天文学連合(IAU)は1919年に設立された歴史ある連合で、世界中の天文学者で構成されています。メンバーはおよそ一万人で、主に天文学者間の国際協力を推進することにより、天文学の発展を目指してきました。しかし、今年はこれまでとは趣向を変え、その活動を一般の人たちに向けています。アマチュア天文家の方々だけでなく、普段は天体観測やそれに関連したニュースに触れる機会がない人たち、または興味がない一般の方々にも天文学を知っていただきたいと思っています。

このために私たちは、とても大きなネットワークシステムを築きました。IAUの参加国は67ヵ国ですが、2倍以上の141ヵ国が参加しています。より多くの人たちに参加してもらえる活動を企画するため、それぞれの国の活動情報を交換できるシステムです。このシステムは、ほかの国ではどんなことを企画しているのかを調べて、参考にできます。また、私たちIAUからもさまざまなプロジェクトを提案しています。これらのプロジェクトを私たちは「主要企画(Cornerstone Projects)」と呼んでいますが、12あります。これらの企画を実行するかどうかは、その国が決めることですが、一般の方が天文学に興味を持ってくれる1つのきっかけになってくれればよいと思い、企画しました。

12の主要企画はIAUのホームページで公開されていますが、そのうちの1つは、2009年4月2日から5日の4日間(100時間)にわたって行われた、「世界中で宇宙を観ようよ100時間(100 Hours of Astronomy)」という世界規模の企画です。これは、世界各地で同じ日に天体観測のイベントを開催するもので、現地時間の4月2日の夕方に観望会をスタートし、夜が徐々に西へと移るのに従って、観望会の場所が西へ西へと継がれ、24時間で地球を一周するイベントなどが行われました。また、家にいる人は、インターネットで天文台や天文観測衛星による観測現場からの生中継を楽しんでいただきました。今まさに観測中の天文学者が、インターネットを通じて解説を行うのです。世界中を繋いだこのイベントは大変盛り上がりました。

また、こういった大規模なイベントのほかに、IAUでは天文学者の皆さんに一般の方向けの講演を行っていただくようお願いしています。もちろん、私も一般講演会を数多く行っています。近年は、ほかの人たちが観察をしてくれたものをコンピュータで受け取ることができるので、観測をしたりデータを取得するためにわざわざ出かけていくことは少なくなりましたが、どんなに社会が便利になっても、人と会って話すことはとても大切です。ですから、ミーティングや講演には積極的に出かけています。

このために私たちは、とても大きなネットワークシステムを築きました。IAUの参加国は67ヵ国ですが、2倍以上の141ヵ国が参加しています。より多くの人たちに参加してもらえる活動を企画するため、それぞれの国の活動情報を交換できるシステムです。このシステムは、ほかの国ではどんなことを企画しているのかを調べて、参考にできます。また、私たちIAUからもさまざまなプロジェクトを提案しています。これらのプロジェクトを私たちは「主要企画(Cornerstone Projects)」と呼んでいますが、12あります。これらの企画を実行するかどうかは、その国が決めることですが、一般の方が天文学に興味を持ってくれる1つのきっかけになってくれればよいと思い、企画しました。

12の主要企画はIAUのホームページで公開されていますが、そのうちの1つは、2009年4月2日から5日の4日間(100時間)にわたって行われた、「世界中で宇宙を観ようよ100時間(100 Hours of Astronomy)」という世界規模の企画です。これは、世界各地で同じ日に天体観測のイベントを開催するもので、現地時間の4月2日の夕方に観望会をスタートし、夜が徐々に西へと移るのに従って、観望会の場所が西へ西へと継がれ、24時間で地球を一周するイベントなどが行われました。また、家にいる人は、インターネットで天文台や天文観測衛星による観測現場からの生中継を楽しんでいただきました。今まさに観測中の天文学者が、インターネットを通じて解説を行うのです。世界中を繋いだこのイベントは大変盛り上がりました。

また、こういった大規模なイベントのほかに、IAUでは天文学者の皆さんに一般の方向けの講演を行っていただくようお願いしています。もちろん、私も一般講演会を数多く行っています。近年は、ほかの人たちが観察をしてくれたものをコンピュータで受け取ることができるので、観測をしたりデータを取得するためにわざわざ出かけていくことは少なくなりましたが、どんなに社会が便利になっても、人と会って話すことはとても大切です。ですから、ミーティングや講演には積極的に出かけています。

Q. 世界天文年を通じて、一般の方々、特に若い人たちに伝えたいことは何でしょうか?

「小型望遠鏡をみんなの手に」(提供:Douglas Isbell/IAU/IYA2009/Galileoscope)

3つあります。まず1つは、世代を問わず皆さんに「宇宙」を感じてもらい、私たちはただある街角や国といった小さな世界の住人ではない、ということについて考えていただきたいと思います。私たち人類、すべての命はこの「地球」という惑星でみんな一緒に生きているんだということを、私はこれまでになく強く実感しています。しかし、地球は私たちの太陽系の一部であるだけでなく、宇宙の一部です。宇宙における自分たちの場所を認識していただきたいのです。

2つ目は、夜空の美しさです。特に都会で生活していると、空をきちんと眺めることはありません。今年は、そんな人たちにもどこかに出かけて行って、望遠鏡は使わなくても、夜空がどんなに美しいか見ていただきたいのです。そして、できたら今度は、小さくてもいいから望遠鏡を使って見ていただきたいです。私たちは、ガリレオが使った望遠鏡と同じくらいの小型望遠鏡キットを提供する、「小型望遠鏡をみんなの手に(The Galileoscope)」という主要企画を行っています。日本でも、「君もガリレオ」という企画を行っています。望遠鏡が家にあるのに使ったことがない人たちにも、今年はぜひ友だちを誘って望遠鏡を使って空を眺めてほしいと思います。

3つ目は、近年の天文学の成果について知ってもらうことです。地上と宇宙での技術が大きく発展し、今まで知られていなかった宇宙の姿がどんどん明らかになっています。ここ10年、15年にたくさんの発見があり、宇宙について私たちは今までになく多くのことを学んでいます。新発見をきちんと一般の方々に伝え、ぜひ知っていただきたいのです。

2つ目は、夜空の美しさです。特に都会で生活していると、空をきちんと眺めることはありません。今年は、そんな人たちにもどこかに出かけて行って、望遠鏡は使わなくても、夜空がどんなに美しいか見ていただきたいのです。そして、できたら今度は、小さくてもいいから望遠鏡を使って見ていただきたいです。私たちは、ガリレオが使った望遠鏡と同じくらいの小型望遠鏡キットを提供する、「小型望遠鏡をみんなの手に(The Galileoscope)」という主要企画を行っています。日本でも、「君もガリレオ」という企画を行っています。望遠鏡が家にあるのに使ったことがない人たちにも、今年はぜひ友だちを誘って望遠鏡を使って空を眺めてほしいと思います。

3つ目は、近年の天文学の成果について知ってもらうことです。地上と宇宙での技術が大きく発展し、今まで知られていなかった宇宙の姿がどんどん明らかになっています。ここ10年、15年にたくさんの発見があり、宇宙について私たちは今までになく多くのことを学んでいます。新発見をきちんと一般の方々に伝え、ぜひ知っていただきたいのです。

Q. 国際天文学連合ではどのような取り組みを行っているのでしょうか?

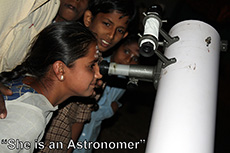

「彼女は天文学者」(提供:Naveen Nanjundappa/Bangalore Astronomical Society)

国際天文学連合(IAU)では、「一般の方々に科学的認識を広めていく」という目標と方針を掲げています。IAUの専門は天文学で、メンバーも天文学者で構成されています。科学の中でも天文学は比較的親しみやすい学問です。その天文学を通して多くの人々に、科学とは何か、科学はどういうものなのかを理解していただく一方で、若者に科学の面白さを伝えていきたいと考えています。

そのために、IAUではいくつかの取り組みを行っています。例えば、新しい成果や発見などの知識へのアクセスを広げ、皆さんに見ていただけるよう努力しています。その一環として、学校で最良の教材を使って天文学を教えていただき、生徒の皆さんに科学に興味を持ってもらえるよう先生たちを指導しています。科学と科学者に対して、リアルなイメージを持って欲しいのです。

また、発展途上国における天文学コミュニティを活気づけていきたいと思っています。これは、たくさんの国々を巻き込み、すべての国で天文学のアマチュアレベル、またいずれはプロフェッショナルレベルを上げていくことができるチャンスなのです。

そのほか科学者の男女数の改善を目指す、「男女共同参画天文学-彼女は天文学者(She Is An Astronomer)」という取り組みもあります。この取り組みを通して、科学は男性だけのものではなく、女性のものでもあるということを示したいと思っています。女性の数が圧倒的に少ない科学やエンジニアリングの世界に、これからはどんどん女性にも進出して欲しいです。

さらに、今後は、新しいネットワーク作りも促進していく予定です。現在、一般のアマチュア天文家をつなぐ大きなネットワーク作りをしていますが、このネットワークを長期間、存続させていきたいです。このように、さまざまな取り組みを行っていますが、最も新しいところでは、ユネスコの世界遺産の活動に参加し、天文学にまつわる古代遺跡の選定などもしています。そして、今年、特に力を入れていることは、夜空、特に天文台があるエリアの夜空を守り、電波天文学に大切な電波周波数の保護をすることです。

そのために、IAUではいくつかの取り組みを行っています。例えば、新しい成果や発見などの知識へのアクセスを広げ、皆さんに見ていただけるよう努力しています。その一環として、学校で最良の教材を使って天文学を教えていただき、生徒の皆さんに科学に興味を持ってもらえるよう先生たちを指導しています。科学と科学者に対して、リアルなイメージを持って欲しいのです。

また、発展途上国における天文学コミュニティを活気づけていきたいと思っています。これは、たくさんの国々を巻き込み、すべての国で天文学のアマチュアレベル、またいずれはプロフェッショナルレベルを上げていくことができるチャンスなのです。

そのほか科学者の男女数の改善を目指す、「男女共同参画天文学-彼女は天文学者(She Is An Astronomer)」という取り組みもあります。この取り組みを通して、科学は男性だけのものではなく、女性のものでもあるということを示したいと思っています。女性の数が圧倒的に少ない科学やエンジニアリングの世界に、これからはどんどん女性にも進出して欲しいです。

さらに、今後は、新しいネットワーク作りも促進していく予定です。現在、一般のアマチュア天文家をつなぐ大きなネットワーク作りをしていますが、このネットワークを長期間、存続させていきたいです。このように、さまざまな取り組みを行っていますが、最も新しいところでは、ユネスコの世界遺産の活動に参加し、天文学にまつわる古代遺跡の選定などもしています。そして、今年、特に力を入れていることは、夜空、特に天文台があるエリアの夜空を守り、電波天文学に大切な電波周波数の保護をすることです。