Q. 小型科学衛星プロジェクトの概要と目的を教えてください。

多様なミッションの要求に対応する共通構造

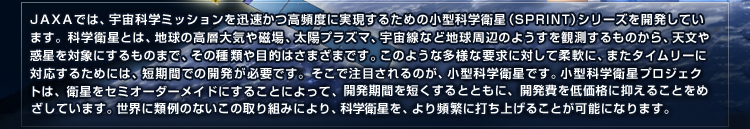

私たちが開発している小型科学衛星は重量500kg以下のもので、従来の中型・大型科学衛星を補完する位置づけにあります。近年の技術的進歩によって機器の小型化が進みましたので、これまで中型・大型衛星でなければできなかったミッションも、小型衛星で実現できると考えています。しかし、複数の観測機器を搭載する、重量数トン以上の大型衛星と同じことを小型衛星でできるかというと限界があります。ミッションの目的を絞り込み、特化させることで、その分野における世界最先端の成果を出したいと思っています。また、短期開発によるコスト削減と、科学衛星ミッションのさまざまな要求に柔軟に対応することをめざしています。 Q. これまでの衛星とは異なる、小型科学衛星の優れた点は何でしょうか?現在開発中の小型科学衛星は、世界に類例のないモジュール構造の衛星です。衛星には、いろいろな機能を実現するために、さまざまな装置が載っています。それらを各々、組み替え可能な単位、すなわちモジュールとして扱い、それらをどう組み合わせるかで、いろいろな役割を果たす衛星を作っていこうという取り組みです。

衛星の基本構造は四角い箱形をしていて、その中や、上にいろいろなモジュールを組み合わせていくことで、さまざまな用途に対応しようとしています。例えば、最近のパソコンは、基本の枠組みは同じでも、コンピュータのCPUやメモリーなどを選択して購入することができます。パソコンの構成要素をグラフィックに特化させるか、事務処理用にするかは顧客の用途によって違います。それと同じ仕組みで、衛星としての基本部分は同じでも、中身をそれぞれの仕様に合わせることができるのです。私たちは、衛星仕様をできるだけメニュー化し、ミッションごとに自由に選択できるようにしたいと考えています。このように、中のパーツ(機器)を組み替えることを前提に、セミオーダーメイド型の人工衛星と言える枠組みを開発するのは、新しいチャレンジです。ぜひ実現させて、科学衛星ミッションの多様な要求に柔軟に応えたいと思います。

また、JAXAの小型科学衛星の基本構造は、一辺1mの立方体の箱形を予定しています。その内部には、スペースワイヤと呼ばれる、人工衛星などの宇宙機器に搭載する通信ネットワーク装置の国際的な規格を使う予定です。このように、共通モジュールを利用して規格をそろえることで、衛星の開発をより早く効率的に行い、衛星シリーズ全体のコスト低減にも貢献します。私たちは、今の標準的な科学衛星の半分以下の開発期間、数分の1程度の予算を目標にしています。

Q. 衛星はどれくらいの頻度で打ち上げられる予定ですか?

イプシロンロケット

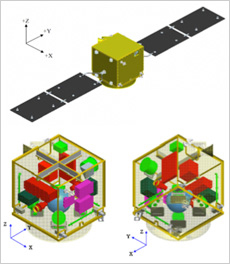

小型科学衛星1号機(SPRINT-A)

約5年間に3機程度の打ち上げを目指しています。H-IIA ロケットで打ち上げる時に相乗りして一緒に打ち上げることも可能ですが、相乗り衛星では打ち上げ時期、軌道などに制限があります。大型ロケットで打ち上げる大型衛星プロジェクトは開発期間が長いため、打ち上げを頻繁に行うことはできません。そのためJAXAでは、開発期間と打ち上げコストの削減をめざした固体燃料ロケット「イプシロンロケット」の開発も行っています。 Q. どのようなきっかけで小型衛星の開発が始まったのでしょうか?JAXAの宇宙科学研究所では、これまで中型の科学衛星を定期的に打ち上げてきましたが、年々、衛星への要求が高まるにつれ、衛星が大きく複雑になってきました。その結果、開発に時間がかかり、それに準じてコストも高くなってしまったため、科学衛星を打ち上げる頻度が少なくなってしまいました。科学衛星にはいろいろな分野や目的があり、X線でブラックホールを観測するものや、赤外線で幅広く天体を見るもの、地球周辺の磁場を観測したり、惑星を探査するものなどさまざまです。しかし、科学衛星の打ち上げ頻度が少なくなると、分野ごとで観測する機会が減ってしまい、これまで培ってきた日本の科学衛星の技術や経験が活かされません。そこで、科学衛星を早く、安く打ち上げるための枠組みが必要になったのです。 Q. なぜ、今、小型科学衛星が必要だと思われますか? 日本が宇宙科学の分野で世界最先端を狙うためには、新しい観測、新しい研究を継続して行うことがとても大切です。このままでは、同じ科学分野の科学衛星の打ち上げ頻度が非常に少なくなってしまう恐れがあります。これでは観測が途切れてしまい、大きな成果を出すことは困難です。そのためにも、早く効率的に衛星を開発し、いろいろな分野の科学衛星が活躍できる場を増やすことが重要だと思います。

一方で、高頻度に科学衛星を打ち上げることは、若い科学者の育成にも役立つと思います。やはり、何事も経験を積まないことには成長しません。しかし、10年や20年に一度しか科学衛星打ち上げのチャンスが巡ってこないと、なかなか経験を積むことができませんし、その経験を継承することもできなくなります。それでは、日本の科学が衰退することにもなりかねないのです。小型科学衛星のシリーズ化を実現することは、科学者の育成や日本の科学の発展にも貢献できると思います。