Q. 小型科学衛星シリーズの1号機はどのような衛星が計画されていますか?

小型科学衛星1号機の機械環境試験

小型科学衛星1号機の熱環境試験

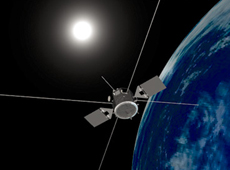

小型科学衛星2号機の候補の1つであるERG衛星

小型科学衛星1号機(SPRINT-A)は、高度1,000km程度の地球周回軌道から、金星や火星、木星の大気を極端紫外線で観測する衛星を予定しています。極端紫外線は、大気を観測しやすい光の領域ですが、地球の大気に吸収されてしまうため地上から観測することはできず、宇宙からでなければ観測できません。これまで、極端紫外線で宇宙を観測することはほとんど行われていませんので、誰もが予想しない新しい発見があるかもしれないと期待されています。

このミッションの具体的な目的は、惑星の大気流出のメカニズムを解明することです。地球もそうですが、火星や金星などの惑星の大気は、太陽風によって上層部がはぎ取られ、宇宙空間に流出するという現象が起きています。そのメカニズムを観測し、太陽風が惑星の上層大気にどのように作用するのか、惑星の大気がどのように流出するのかを調べます。そして、惑星が大気を保有する条件が何なのかを明らかにするのです。このことは、地球がどのような仕組みで生命に必要な空気を保有し、成り立っているかを知る手がかりとなるでしょう。また、木星の衛星イオから流出するプラズマを観測し、そのエネルギーがどのように供給されているかを調べます。これにより、惑星環境の多様性についての理解を深めます。 Q. 小型科学衛星1号機の開発はどこまで進んでいるのでしょうか?また2号機以降の計画はどのようになっているのでしょうか? 小型科学衛星1号機は、2013年度の打ち上げを目標に、構造試験モデルや熱試験モデルによる試験を行っています。試験では、搭載する電子機器が打ち上げ時の振動や衝撃、熱などに耐える構造設計であるかを検証します。そして、それが終わると、いよいよフライトモデルの製作です。スペースワイヤという国際規格を使い、地上試験の効率化までを視野に入れた衛星の開発は初めてです。スペースワイヤを用いて効率的な開発をする手法の確立自体が技術的な課題であり、新しい挑戦でもあります。

また2号機については複数の候補がありますが、そのうちの1つである地球周辺の磁場を観測するERG(Energization and Radiation in Geospace)衛星は衛星本体を回転させることで姿勢を安定させる、スピン式の姿勢制御方式を用います。一方、1号機は惑星を観測するために高度な軌道修正が必要なため、衛星の三軸(縦・横・高さ)の姿勢をそれぞれ安定させる三軸姿勢制御方式を用います。このように全く異なる姿勢制御方式を共通の1つのシリーズの中でできれば、世界的にも非常にインパクトがあると思います。 Q. 将来、小型科学衛星をどのように展開していきたいですか?小型科学衛星は、科学はもちろんですが、その他の用途の衛星などにも展開していければと思っています。私たちは、さまざまな用途に使えるように、セミオーダーメイド型の人工衛星を目指しているわけですが、その用途が、科学を超えて、商用利用を含めて拡がればよいと思っています。

例えば、私たちは、経済産業省の指導の下で運営されている無人宇宙実験システム研究開発機構(USEF)が打ち上げる予定の、地球観測衛星「ASNARO」と共同研究をしています。このASNAROという衛星は、経済産業省が主導していて、将来的には人工衛星の海外輸出まで視野に入れた、大きな構想の第一歩なのですが、その基本構造は、JAXAの小型科学衛星と共通の技術を使用する予定です。まさに、現在、開発試験を共同で行っています。

Q. 幼少時代から宇宙への憧れをお持ちでしたか?宇宙に関わる研究を行いたいと思ったきっかけは何でしょうか?

小惑星探査機「はやぶさ」(提供:池下章裕)

小惑星探査機「はやぶさ」(提供:池下章裕)

私は小さい頃、星空など宇宙に興味があったわけではなく、宇宙関係のアニメ番組をテレビで見ても、そのヒーローに憧れるより、そのヒーローが操るロボットや宇宙船を作りたいと夢見るような子供でした。宇宙に関わる研究を行いたいと思ったきっかけは、子供のときにテレビで見たスペースシャトル1号機の打ち上げの映像です。それを見て、自分もスペースシャトルのような宇宙ロケットを作ってみたいと漠然と思ったのが始まりです。不思議と、スペースシャトルに乗って宇宙へ行きたいとは思わず、作ってみたいと思ったんです。 Q. 個人的に小型科学衛星でどのようなミッションを行ってみたいですか?私が興味あるのは、ロケットや衛星の姿勢を制御することで、これまで科学衛星の制御系の開発などに関与してきました。例えば、金星探査機「あかつき」のエンジンや、小惑星探査機「はやぶさ」のターゲットマーカーなどの開発です。ターゲットマーカーは小惑星イトカワに投下され、「はやぶさ」がイトカワに着陸するときに誘導灯のような働きをした装置です。制御工学の専門家として、ぜひ、月に着陸する技術の実証試験を小型衛星で行ってみたいと思っています。 Q. 今後の夢はどのようなことでしょうか? 宇宙がもっと身近な存在になればいいなと思います。私は幼い頃にスペースシャトルの打ち上げの映像を見て、子供心にとてもワクワクして、自分も将来宇宙へ行けるかもしれないと思いました。自ら宇宙へ行けないまでも、宇宙ミッションを通して子供たちがワクワクし、夢をいだけるような世の中にしたいと思います。そういう意味では、小惑星探査機「はやぶさ」が注目されて、皆さんにとって宇宙が身近になった感じがしますが、これを一過性のものにしたくはありません。「はやぶさ」をきっかけとして、科学の素晴らしさやワクワク感を、より多くの方に分かっていただけるよう、これからも努めていきたいと思います。

澤井 秀次郎(さわい しゅうじろう)

JAXA宇宙科学研究所 宇宙航行システム研究系 准教授 工学博士

1994年、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻博士課程修了、同年、旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA)助手に着任 。1999年9月〜2000年9月米国ミシガン大学工学部航空宇宙工学科客員研究員。2003年、宇宙科学研究所システム研究系助教授、同年、JAXA総合技術研究本部主任研究員。2004年、JAXA宇宙科学研究本部助教授。2009年より現職。専門は制御工学。