Q. 今回のミッションでの主な任務を教えてください。

新型のソユーズTMA-M宇宙船。古川宇宙飛行士が搭乗するソユーズ宇宙船と同じ型(提供:NASA)

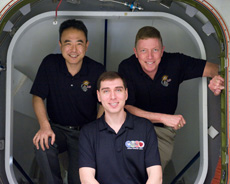

古川宇宙飛行士と一緒にソユーズ宇宙船に搭乗するクルー。左から古川聡、セルゲイ・ヴォルコフ、マイケル・フォッサム宇宙飛行士(提供:JAXA/NASA)

大きく分けると2つあります。1つ目は、宇宙へ行く時と帰る時に乗るロシアのソユーズ宇宙船での仕事です。ソユーズは3人乗りの宇宙船ですが、私はフライトエンジニアとして船長を補佐します。行きは国際宇宙ステーション(ISS)に結合するまで、帰りは地球に帰還するまでの宇宙船の運用を船長と協力して行います。

2つ目はISSに約5ヵ月半滞在している間の仕事です。さまざまな科学実験を行うほか、ISSのシステムで調子が悪くなったものを修理・交換したり、ロボットアームを操作するなどの任務があります。

Q. 一緒に搭乗するクルーとのチームワークはいかがですか?

アメリカ人とロシア人、私の3名でソユーズ宇宙船に乗りますが、このチームはとても良いですね。アメリカ人のマイケル・フォッサム宇宙飛行士は空軍出身の親分肌の人で、とても頼りになり、長期滞在の後半はISSの船長になります。船外活動のスペシャリストで、星出宇宙飛行士と一緒に「きぼう」日本実験棟の船内実験室を取り付けるミッションでも飛んでいます。また、ソユーズ宇宙船の船長を務めるロシア人のセルゲイ・ヴォルコフさんも空軍出身ですが、リーダーシップのあるしっかりした人です。お父さんも宇宙飛行士でしたから、2世代の宇宙飛行士ということになります。3人で仲良く、和気あいあいと訓練をしていて、とても息が合っているという感じです。

Q. 今回の長期滞在で特に注目してほしいところは何でしょうか?

医師であるという自分の経験を活かすところです。宇宙に行くと、例えば身長が伸びて腰が痛くなったり、体液シフトによって上半身が太くなって顔がむくみ足が細くなるなど、身体にいろいろな変化が起こります。そういうことを医師としての目で皆さんにお伝えできたらと思います。個人的には、宇宙で満腹感はどう感じるのかということにとても興味がありますので、自分自身の体験から地上と宇宙では身体がどう違うかをお伝えしたいですね。

また、仲間の具合が悪くなったりケガをした時に診察をしたり、地上の医師と協力して対応をとることができます。ISSにはクルーが心肺停止になった場合に応急処置できるような手術道具がそろっていますが、何かあった場合は簡単な手術をする可能性もあります。それから「宇宙医学にチャレンジ!」という公募実験では、主に医療関係者の方からさまざまな実験テーマを提案していただいていますので、そういった実験を宇宙で行うのも楽しみです。

Q. 「きぼう」日本実験棟ではどのような実験を行う予定ですか?

筑波宇宙センターで行われた訓練にて、Hicari実験を行う温度勾配炉から試料カートリッジを取り出す古川宇宙飛行士

いろいろな実験を行いますが、その中でも3つを挙げるとすれば、1つ目は、タンパク質の結晶成長実験です。宇宙の無重力環境では重いものが下に沈むといった重力の影響がないため、地上よりも質の高い結晶ができます。結晶の質が高いとタンパク質の立体構造の細かいところまで分かりますので、地球でその結晶を分析することによって病気の原因が解明されますし、病気に効果的な薬を開発することもできます。

2つ目は、光通信にも使われるシリコンゲルマニウムの半導体の結晶を作る、「Hicari」と呼ばれる実験です。この実験では、JAXAが開発したTLZ法(Traveling Liquidus-Zone method)という世界で初めての方法を用いて、均一な組成を持つ半導体結晶を作ります。この方法が実証できれば、地上で高品質の半導体結晶を作る産業に応用できます。

そして3つ目は、自分の身体を使って行う実験です。これは若田宇宙飛行士らも行っていますが、「ビスフォスフォネート」という骨そしょう症の薬を宇宙で飲む実験です。宇宙では地上での10倍ぐらいの速さで骨がもろくなっていきますが、この薬を飲むことでそれを防ぐことができるのです。この実験は、将来誰もが気軽に宇宙へ行ける時代へ向けての準備になると思います。

Q. それらの実験は、地上での生活にどのように貢献するのでしょうか?

例えば、タンパク質結晶成長実験では、すでに大阪バイオサイエンス研究所の裏出良博先生により、デュシェンヌ型筋ジストロフィーという筋肉が萎縮してしまう難病の治療につながる薬が開発されつつあります。そのほか、横浜市立大学の朴三用先生によって、インフルエンザによる感染の治療薬の研究が進められています。このような結果に基づいて、さらに進んだタンパク質結晶成長実験を続けていくことで、これまで治療が難しかった病気に効く薬ができるなど、地上での私たちの生活がより豊かなものになっていくと思われます。

また、高品質の半導体結晶を作る「Hicari」実験は、コンピュータの処理能力の向上や消費電力の削減に結びつくと期待されています。コンピュータのチップやレーザーの発振装置などは、一般的に高温になるとパワーが落ちてしまうのですが、高品質の半導体結晶ができると、高温でもうまく機能するようになるのではないかと考えられています。

Q. 今回のミッションに向けて、どのような訓練を行ってきましたか?

ソユーズ宇宙船のシミュレータでの訓練(提供:JAXA/GCTC)

ソユーズ宇宙船のシミュレータでの訓練(提供:JAXA/GCTC)

まず、ソユーズ宇宙船の運用方法を習得するために、教科書による理論的な勉強から、シミュレーションを使った実技訓練までをロシアで行ってきました。私が搭乗するソユーズ宇宙船は新型になってから2回目の飛行です。今までの機体と似ているところが多いのですが多少違うところがありますので、その点に注意しながら訓練を行っています。訓練では宇宙船に何か異常が起きた場合を想定し、それにどう対応するかを徹底的に学びました。

次に、アメリカや日本のモジュールなどISSのシステムや、ISSで行われる実験に関わる訓練です。これは主にアメリカで行ってきましたが、やはり異常時を想定した訓練が多かったですね。ロシアでもアメリカでもそうですが、仲間と協力しながら問題に対処していくことに重点を置いています。そのほかロボットアームの訓練では、ISSの船外にある器具や実験道具などを移動するシミュレーション訓練などを行ってきました。

これまでの訓練では「訓練の機会を有効に使う」ということを心がけてきました。訓練にはインストラクターだけでなく、施設の管理者やスケジューリングの担当者など本当に多くの方が携わっています。ですから、自分がベストの体調で臨まなければいけないとも思っています。訓練は打ち上げ直前まで続く予定ですが、最後まで気を抜かず、打ち上げに向けてしっかりと準備をしていきたいと思います。

Q. 医師出身でありながら、ソユーズ宇宙船のシステムなど工学的な技術を学ぶことは難しかったですか?

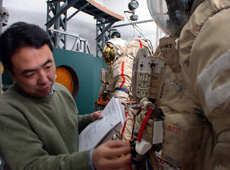

ソユーズ宇宙船の勉強を始めた頃に、ロシアの船外活動服の講義を受ける古川宇宙飛行士

ソユーズ宇宙船の勉強を始めた頃に、ロシアの船外活動服の講義を受ける古川宇宙飛行士

はい。最初にソユーズ宇宙船について勉強をしたのは、2004年にソユーズ宇宙船のフライトエンジニアの資格を取得した頃ですが、当時は、宇宙船の理論の授業を受けてもあまり理解できないことがありました。その頃はロシア語を勉強し始めてまだ日が浅かったので、言葉の壁もあったと思います。最近はほとんど通訳なしで技術的なことも分かるようになりましたが、訓練を始めた頃は難しかったですね。

宇宙船の運用に関してはいろいろな訓練で身につけましたが、中でも飛行機を操縦する訓練が非常に有効だったと思います。機器をモニターして状況を把握しながら、その都度対応していくことで、技術を積み重ねていくことができました。