Q. 宇宙天気を予測するためにどのようなデータを利用するのでしょうか?

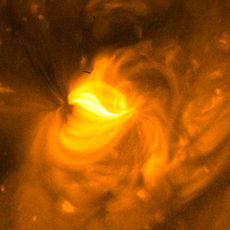

「ひので」がとらえた太陽の活動領域上空のコロナ(提供:NAOJ/JAXA)

SOHOがとらえたコロナ質量放出(CME)のようす。白い円は太陽の位置を示す(提供:SOHO/LASCO (ESA/NASA))

「ひので」による太陽のX線画像。黒く見える部分がコロナホール。上の画像は2007年11月17日、下は2007年12月14日に撮影。南から伸びるコロナホールが27日後に回帰している(提供:NAOJ/JAXA)

太陽や太陽風、地磁気、電離圏に関する情報が必要なため、衛星や地上のさまざまな観測データを利用しています。主なものは、次に挙げるようなものです。

・JAXAの太陽観測衛星「ひので」

X線画像から高速の太陽風の吹き出し口であるコロナホールに関する情報 ・NASAとESAが共同開発した太陽・太陽圏観測衛星SOHO コロナ質量放出(CME)に関する情報 ・NASAの太陽観測衛星SDO 太陽黒点や磁場、太陽コロナに関する情報 ・NASAの太陽観測衛星STEREO 地球から見て太陽の東側と西側からみた活動領域やCMEに関する情報 ・NASAの太陽風観測衛星ACE 地球から太陽方向へ約150万キロのところで直接観測された太陽風に関する情報(この太陽風データはNICT本部にあるアンテナで衛星からリアルタイムで受信しています。) ・米国海洋大気庁(NOAA)の気象衛星GOES 太陽フレアに伴うX線や高エネルギー粒子、静止軌道の高エネルギー電子に関する情報 ・NICTの太陽電波観測 CMEに関する情報 ・気象庁の地磁気観測所やNICTの沖縄やロシアなどでの地磁気観測 地磁気嵐やオーロラ活動などに伴う地磁気変動に関する情報 ・イオノゾンデという観測装置によるNICTの電離圏定常観測 太陽フレアに伴うデリンジャー現象や電離圏嵐などの電離圏に関する情報 ・国土地理院のGPS連続観測システム(GEONET)のデータ 日本上空の全電子数(TEC)に関する情報 Q. 宇宙天気はどのように予測するのでしょうか? 宇宙天気は、太陽表面で爆発現象(太陽フレア)が起きた時間と、それによって放出された高エネルギー粒子などが地球に到達するまでの時間差を利用して予測します。太陽から地球までの距離は約1億5000万kmあります。太陽表面で太陽フレアが起きると、X線は約8分で、高エネルギー粒子は数十分から数時間で地球に達します。また、ラグランジュ・ポイント(L1)にある太陽風観測衛星ACEが観測した太陽風は、約1時間後に地球へ到達します。さらにコロナ質量放出(CME)は地球に到達するまで2日から3日かかります。このタイムラグを利用するのです。

例えば、ACEが太陽風を観測した場合、1時間ぐらい先の磁気嵐をかなり正確に予測できます。地震はいつどれくらいの規模のものが来るというのを予測するのは難しいですが、地震が起きた後、その規模によってどれくらいの津波が来るという予測ができますよね。それと同じです。フレアやCMEは突発的に起こりますので、いつ起きるかを予測することは難しいですが、それらの発生を観測することで、高エネルギー粒子などの地球到達時刻や規模を予測することができるのです。

また、コロナホールについては、太陽の自転周期を利用して、約1ヵ月先の宇宙天気を予測することができます。コロナホールはX線や極端紫外線で暗く見える領域で、高速な太陽風を吹き出していて、地球の方向を向くと磁気嵐の原因となります。太陽は約27日周期で自転していますので、コロナホールも約27日周期で地球の方向を向き、その結果、地球は約27日ごとにその影響を受けることになります。コロナホールの大きさや場所などの情報から、過去のデータを参照して、27日後の影響を予測することができるのです。

さらに、太陽活動は平均すると約11年の周期で変動していますので、活動の活発な時期や静穏な時期を長期的に推測することもできます。太陽活動の前回のピークは2000年でしたので、11年後の今年が極大になるはずですが、過去の統計データを参考にすると多少遅れて、次の極大期は2013年の中頃になると推測されています。

Q. 日本以外の国でも宇宙天気予報が行われているのでしょうか?

国際宇宙環境情報サービス(ISES)の予報センター。2011年8月現在、13ヵ国がISESに加盟。

宇宙天気予報を行う各国の機関が参加する国際宇宙環境情報サービス(ISES)という国際的な組織があり、交流が行われています。現在、ISESに加盟している国は、アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、日本、中国、インド、ロシア、ポーランド、チェコ共和国、ベルギー、スウェーデン、南アフリカ共和国の13ヵ国で、それらの国同士でデータや予報情報の交換などを行っています。

このように他の国でも宇宙天気予報を行っていますが、その中でも日本は予報に関して歴史があり、海外からも信頼を得ています。韓国、ブラジル、インドネシアなどの国々で、ここ数年の間に宇宙天気のプロジェクトが立ち上っていますが、私たちはそれらの国の人たちが宇宙天気の予報を始める際のサポートをするなど、国際協力を行っています。 Q. そもそも宇宙天気予報は、いつから、どの国が始めたのでしょうか? もともとは短波通信に影響を与える宇宙環境の変動を予報することから始まり、1928年に、パリのエッフェル塔から最初の情報配信が行われました。当時はまだ「宇宙天気予報」という言い方はありません。NICTの前身である電波研究所では、1948年から短波通信のための予報・警報として宇宙の環境変動の研究や情報提供を行っていました。そして1988年に、それまでの経験や知識を活かして、人類の宇宙利用を支援する「宇宙天気予報」という研究プロジェクトを立ち上げたのです。その後、アメリカやヨーロッパでも同様の研究プロジェクトがスタートしました。

海外の研究者の中には、「Space Weather」は自分のところが最初に言い出したと主張する人もいます。でも私たちは「宇宙天気予報」という言葉のオリジナルは日本にあると思っています。