|

|

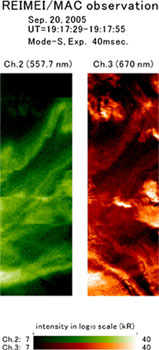

「れいめい」搭載のオーロラカメラによる画像。2005年9月20日、南極上空で活発に動くオーロラの2波長同時観測に成功。写真はこのとき得られたオーロラの合成画像で、酸素原子の緑色と窒素分子の赤色の発光分布を示している。 |

INDEX衛星計画は、先進的な衛星技術の軌道上実証という工学的な目的とともに、優れた小型宇宙理学観測を同時におこなう狙いを持つ。70kg級の3軸姿勢制御小型衛星を3年程度で開発し、衛星バス系、ミッション系を含めて約4億円のコストである。

INDEX衛星は、日本時間2005年8月24日6時10分に、バイコヌール基地より、ロシアのドニエプルロケットにて、軌道傾斜角約98度、高度610km×650kmの略太陽同期軌道に打上げられた。打上げ後、INDEX衛星は、小型科学衛星時代の幕開きを記念して、「れいめい」(黎明)と命名された。

「れいめい」のすべての搭載機器は軌道上で正常な動作状態であり、この規模の小型衛星としては世界でも数例しかない制御精度0.1度以下の定常的な姿勢制御を達成している。工学的ミッションである、薄膜反射器を用いた太陽集光パドル、超小型の GPS受信機、フレキシブル可変放射率素子などの先進的衛星搭載機器技術の軌道上実証が成功裏になされた。理学ミッションとして搭載されているオーロラの微細観測を行うオーロラ観測3波長イメジャーは、8Hzでオーロラの鮮明な3バンドの動画像を取得している。あわせて、オーロラを引き起こす電子/イオンのエネルギー分析器はオーロラ電子の観測に活躍している。さらに、北欧での地上からのオーロラ観測と同期した観測も行われている。今後は、オーロラ観測を主体として、相模原キャンパスの屋上に設置された3mアンテナによる継続的な衛星運用を1〜2名の若手研究者で継続している。

関連ページ >>

| << 戻る | 次へ >> |