真上から日本を見守る準天頂衛星システム

カーナビやGPS(*1)機能がついた携帯電話の普及によって、人工衛星を使った測位情報は私たちの暮らしに欠かせないものとなりました。けれど都市部や山間地では、高い建物、山などが障害となって人工衛星からの測位信号が届かなかったり、反射波によって大きな誤差がでたりして、道に迷ったりすることもたびたびありました。こうした状況を解消するのが準天頂衛星初号機「みちびき」です。

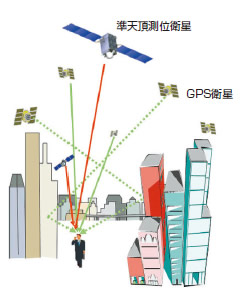

カーナビやGPS(*1)機能がついた携帯電話の普及によって、人工衛星を使った測位情報は私たちの暮らしに欠かせないものとなりました。けれど都市部や山間地では、高い建物、山などが障害となって人工衛星からの測位信号が届かなかったり、反射波によって大きな誤差がでたりして、道に迷ったりすることもたびたびありました。こうした状況を解消するのが準天頂衛星初号機「みちびき」です。準天頂衛星システムは、日本のほぼ天頂(真上)を通る軌道を持つ人工衛星を複数機組み合わせた衛星システムで、常に1機の人工衛星を日本上空に配置することができます。人工衛星がほぼ真上に位置することで、山間部や都心部の高層ビル街など、GPS衛星の電波が測位を行うために必要な衛星数が見通せない場所や時間(*2)においても、準天頂衛星の信号を加えることによって測位ができる場所と時間を拡げることができます。

「みちびき」は、準天頂衛星システムの初号機として、GPS補完・補強に関する技術実証・利用実証を行います。

*1:Global Positioning System 約30機のGPS衛星で構成される測位システム。アメリカが開発。

*2:測位を行うためには、4つ以上の人工衛星から測位信号を受信する必要があります。

日本全国どこにいても、正しい位置情報が受け取れる

ビルの谷間や山間部など、これまで受信できる人工衛星の数が少ないために測位が出来なかった場所では、GPSと「みちびき」を組み合わせることによって、これまでよりも、より確実に、正確に測位ができるようになります。また、準天頂測位衛星からは、GPSの精度や信頼性を強化する情報も送信されることになっています(*3)。*3:GPSの精度、信頼性を高める情報の送信は国土交通省関連研究機関で研究開発が進められています。

地図も鮮度が命

2007年(平成19年)5月30日に地理空間情報活用推進基本法が公布されました。この法律では、地理情報サービス(GIS)の有効活用・利用促進のために、基盤となる地図情報の電子化、標準化を進めることとなっています。カーナビなどの普及により、地図も情報の鮮度が大事になってきました。準天頂測位衛星により、都市部の測位利用可能な場所、時間が拡がれば、測量、地図の更新の作業効率の改善に役立つことが期待されています。鮮度の高い新たな地図は、新しい位置情報サービスの拡大に貢献することができます。犯罪・交通事故の防止に役立つ

衛星測位を交通機関等、安全要求の高いアプリケーションに応用する場合の課題として、アベイラビリティ(*4)や信頼性の問題がありました。準天頂測位衛星はGPSのアベイラビリティや信頼性改善に役立つ技術開発を進めるためにも重要な役割を担っています。これらの課題が克服できれば、衝突防止などのITSへの応用や、盗難車両などの追跡、廃棄物の不法投棄の防止などさまざまな分野での活用が期待できます。

*4:測位をするために必要な4機以上の人工衛星を捕らえることができる時間率、または所定の測位精度が得られる時間率

農業・漁業、建設業の作業効率の改善にも貢献

衛星測位技術は、建設機械、農業機械などのマシン制御にも利用されています。高精度な測位が日本中どこでも利用可能になれば、農林水産業や、山間地での建設施工などの省力化、作業効率改善に役立てることができます。みちびきの形状や搭載パーツについて

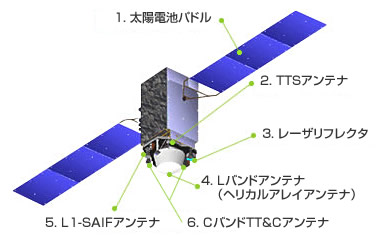

1. 太陽電池パドル

軌道上において太陽光を電池エネルギーに変換し、人工衛星に必要となる電力を供給します。

2. TTSアンテナ

搭載時計の校正実験に使う送受信アンテナで、地上との双方向時刻比較を行います。

3. レーザリフレクタ

Lバンドの測位信号を使った軌道・クロック推定の検証・モデル改良のためにレーザ測距を行います。

4. Lバンドアンテナ(ヘリカルアレイアンテナ)

4つの周波数帯で、人工衛星の位置や時刻など5つの測位信号を送信します。

5. L1-SAIFアンテナ

1mの測位精度を実現する補強測位信号用アンテナです。

6. CバンドTT&Cアンテナ

沖縄の追跡管制局から補正データを受信します。人工衛星をコントロールするための信号の送受信にも使います。

「みちびき」主要諸元

| 形状 | 2翼式太陽電池パドルを有する箱形 高さ6.2m × 幅3.1m × 奥行2.9m(太陽電池パドル両翼端間:25.3m) |

|---|---|

| 質量 | 打上げ時質量:約4トン |

| 軌道 | 準天頂軌道 |

| 軌道高度 | 近地点:約32000km、遠地点:約40000km |

| 軌道傾斜角 | 約40度(39〜47度の幅で変動、初期は41度) |

| 軌道周期 | 23時間56分 |