環境観測技術衛星(ADEOS-2)「みどりII」の

今後の地球観測運用について

平成15年11月5日

宇宙航空研究開発機構

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1. 報告事項

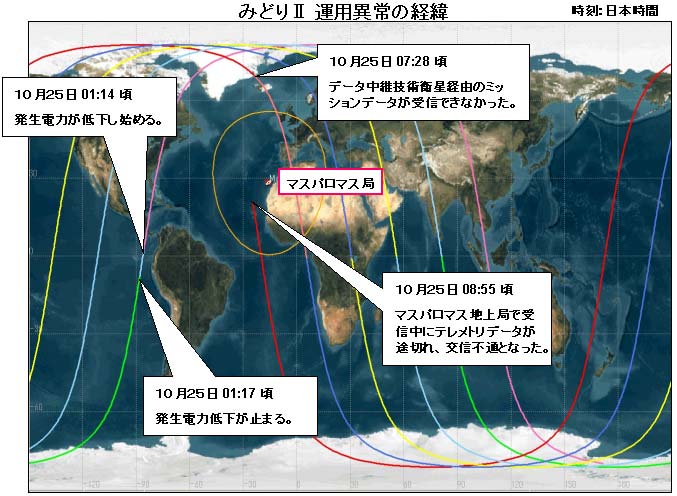

平成15年10月25日(土)に異常が発生した「みどりII」の今後の地球観測運用について報告する。

2. 地球観測運用の復旧可能性

機構においては、「みどりII」の当該異常発生を受け、衛星復旧を目指したコマンド送信を実施するとともに、衛星状態の解析を行い、観測運用の復旧可能性について検討してきたところ。

去る10月31日、衛星との交信ができていないこと、並びに、三軸姿勢確立に必要となる約1.2kWの電力確保が困難であることが判明したことを踏まえ、「みどりII」の観測運用が復旧する見込みは極めて少ないと判断した。

3. 今後の対応

- 原因究明に係る対応

機構では、衛星との交信及びその状態把握に引き続き努めるとともに、進捗を適時調査部会に報告しつつ徹底した原因究明を進め、再発防止に全力で取り組む。

なお、機構内部の電源専門家をメンバーとする「衛星電源系タスクフォース」(平成15年10月26日設置)において、「こだま」をはじめとする衛星の電源系の問題を集中的に検討し、開発中の衛星を含む今後の衛星への反映を図る。 - 関係者への対応等

関係省庁、センサ提供機関、ユーザ機関等の関係者に対しては、今後とも必要に応じ所要の情報連絡を行う。

また、特に衛星データの利用者に対しては、これまで約9ヶ月間の観測で取得したデータを提供するなど、その最大限の利用が図られるよう努める。 - 地球環境問題への取り組み

地球観測サミットで示された地球観測問題への取り組みの重要性に鑑み、機構としては、関係省庁、宇宙開発委員会、関係機関と相談しつつ、今後の地球観測計画の進め方を検討する。

|

|

環境観測技術衛星(ADEOS-II)「みどりII」の成果について

1. これまでに得られた成果

(1) マイクロ波放射計(AMSR: Advanced Microwave Scanning Radiometer)

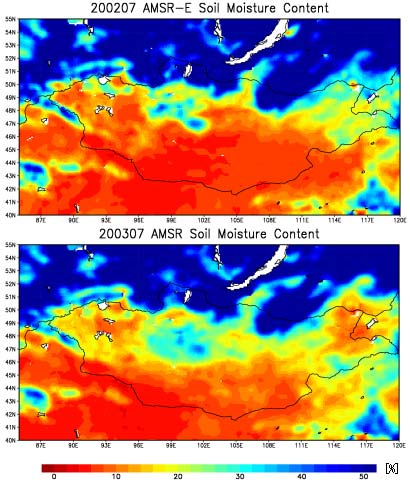

- 陸域の土壌水分観測(世界初)

広域の定量観測が難しかった土壌水分の観測を世界で初めて実施(陸域の気候モデル構築に不可欠)。

モンゴル高原の土壌水分分布 【図1】

高性能マイクロ波放射計(AMSR)および改良型マイクロ波放射計(AMSR-E)は新しい周波数(7GHz)の活用により、土壌水分量を広域で定量的に観測できる世界で初めてのセンサである。

高性能マイクロ波放射計(AMSR)および改良型マイクロ波放射計(AMSR-E)は新しい周波数(7GHz)の活用により、土壌水分量を広域で定量的に観測できる世界で初めてのセンサである。上段は2002年7月、下段は2003年7月の土壌水分分布図である。

今年のモンゴル高原は昨年に比べて冬季の積雪が多く、また降水も例年より多かったことが報告されている。そのため、土壌水分量が多く、日本に飛来した黄砂も例年に比べ少なかったと考えられる。

(本成果は、JAXAと東京大学の共同研究により得られた)

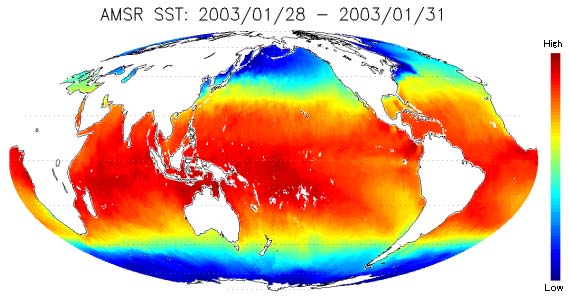

- 全天候下での海面温度観測(世界唯一)

全球の海面水温を雲を透過して観測できる唯一のセンサ。

(同一性能のJAXA開発センサAMSR-Eは、NASAの地球観測衛星アクアに搭載され、現在も観測中。)

雲を透過した全球海面水温 【図2】

南米大陸西岸のチリからペルー沖を流れる冷たい海流(フンボルト海流)が、2002年に始まった21世紀最初のエルニーニョのために平年より弱まっていることが分かる。

本画像は、JAXAが作成した

- 極域海氷分布の観測

地球温暖化とも密接な関係のある極域の海氷分布変化や、流出した巨大氷山の動きを連続観測。

極域海氷分布の連続モニタリング 【図3】

海氷は地球の熱や放射のバランスに影響し、温暖化が進むと海氷変動が大きくなると考えられており、継続した観測が必要である。極域では一日中太陽が出ない時期があるため、太陽光を必要としないマイクロ波観測が有効である。

(本成果は、JAXAとNASAの協力により得られた)

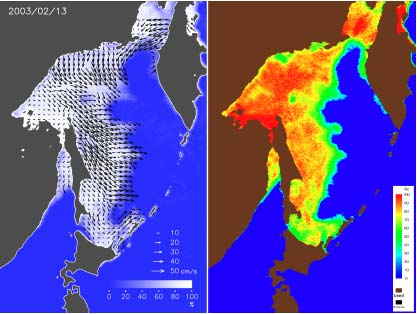

- オホーツク海の流氷観測

海氷の動きや密接度を、天候に影響されず連続観測。船舶航行への有用な情報として提供。

オホーツク海の海氷分布とその動き 【図4】

(本成果は、JAXAとNASAの協力により得られた)

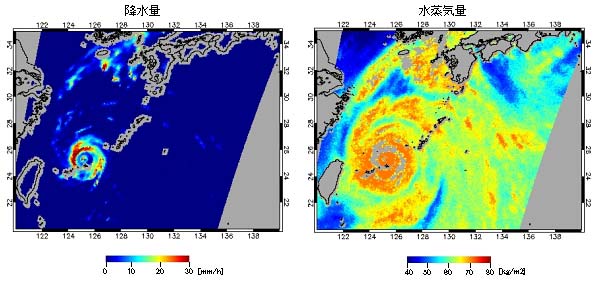

- 台風や低気圧の観測

2003年9月に宮古島に多大な被害を残した「マエミー」など、台風の定量的な連続観測を実施。

AMSRによる台風14号(マエミー)の観測 【図5】

(本成果は、JAXAとフロリダ州立大学の共同研究、およびJAXAと気象庁の協力により得られた)

(2) グローバルイメージャ(GLI: Global Imager)

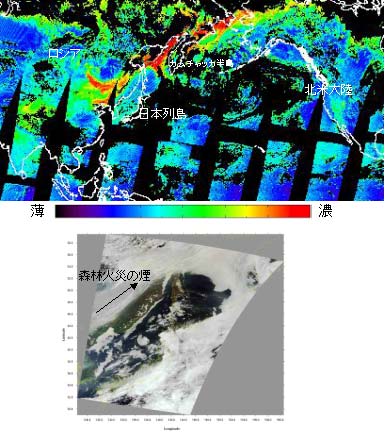

- 大気エアロゾル観測(世界初)

陸上のエアロゾル(大気中の微粒子)の全球分布を世界で初めて1km解像度で取得。 (地表反射光観測装置(POLDER: Polarization and Directionality of the Earth's Reflectances)では4kmで取得、 オゾン全量分光計(TOMS: Total Ozone Mapping Spectrometer)では40kmで取得)。

1km解像度での陸域におけるエアロゾル検知 (世界最高) 【図6】

上図は、2003年5月19日に観測された広域(ロシア〜北米)のエアロゾル(大気中の微粒子)濃度を示している。グローバルイメージャ(GLI)を用い、1km解像度では世界初となる海陸両方のエアロゾルを広域に捉えることに成功した。下図はGLIの観測による同日の日本付近のカラー合成図であり、ロシア東部の森林火災の煙が写しだされている。ロシア東部の森林火災で発生した煙がシベリア方向へ流れ出しており、その煙はカムチャッカ半島北部を通り抜けてはるか北極海まで流れ出ていることが分かる。(上図の赤い部分) 過去の様々な研究で、大気中を漂うエアロゾルが気候変動に対して大きな影響を与えることが判ってたが、GLI以前のセンサーを用いた全球規模かつ高分解能での観測は、海洋域に限定されていた。

上図は、2003年5月19日に観測された広域(ロシア〜北米)のエアロゾル(大気中の微粒子)濃度を示している。グローバルイメージャ(GLI)を用い、1km解像度では世界初となる海陸両方のエアロゾルを広域に捉えることに成功した。下図はGLIの観測による同日の日本付近のカラー合成図であり、ロシア東部の森林火災の煙が写しだされている。ロシア東部の森林火災で発生した煙がシベリア方向へ流れ出しており、その煙はカムチャッカ半島北部を通り抜けてはるか北極海まで流れ出ていることが分かる。(上図の赤い部分) 過去の様々な研究で、大気中を漂うエアロゾルが気候変動に対して大きな影響を与えることが判ってたが、GLI以前のセンサーを用いた全球規模かつ高分解能での観測は、海洋域に限定されていた。

本画像は、JAXAと東京大学の共同研究により得られた

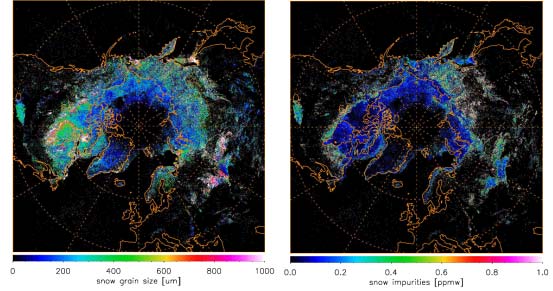

- 雪氷観測(世界初)

極域の積雪粒径、積雪不純物など地球温暖化に関係する新しい成果を世界で初めて取得。本年は、北極域の海氷が融解していることを観測。

広域の積雪特性観測(世界初) 【図7】

本画像は、JAXAとスティーブンス工学大学の共同研究により得られた

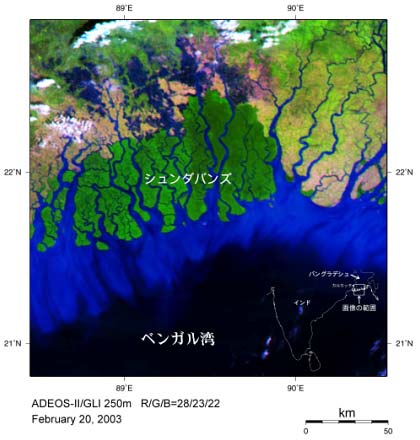

- 全球陸域詳細観測(全球観測では最も詳細)

250mの詳細な分解能で全球にわたって陸域観測を実施。

250m解像度チャンネルで観測したマングローブ林 【図8】

GLIは、数日で地球全体を観測するグローバルセンサーで、250m解像度の短波長赤外 2.1μmと1.6μmチャンネル(資源探査や農作物生育状況把握に応用できる)を持つ世界で唯一のセンサである。

GLIは、数日で地球全体を観測するグローバルセンサーで、250m解像度の短波長赤外 2.1μmと1.6μmチャンネル(資源探査や農作物生育状況把握に応用できる)を持つ世界で唯一のセンサである。図はインドとバングラデシュ国境付近の大湿地帯の様子を捉えたものである。

河口付近の濃い緑色の部分がマングローブの森であり、周辺に見える肌色や黄緑色の部分は、ともに水田地帯に相当する。

稲の生育状況の違いが、このような色の違いとなってあらわれている。

本画像は、JAXAが作成した

- 海洋観測(1)

海面水温、クロロフィル濃度及びこれらから導出される海洋基礎生産力(二酸化炭素の吸収指標となる)を観測。本年は、地中海の海面水温が高いことを観測。

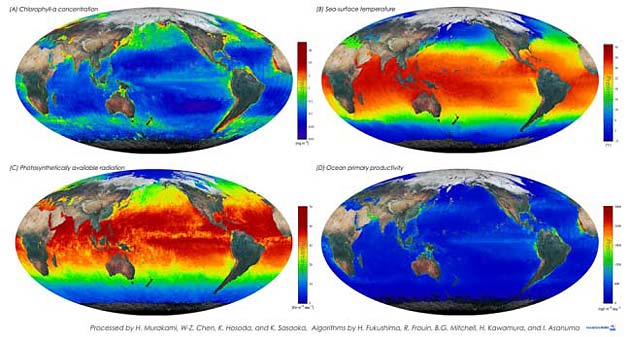

GLI月平均プロダクト(海洋) 【図9】

GLI初の月平均プロダクトにより、グローバルセンサーとしての性能が実証された。基礎生産量とは、植物が大気中の二酸化炭素を蓄える量のことで、これが把握できることにより、気候変動や炭素循環の解明に役立つ。

本画像は、JAXA、東海大学、スクリップス海洋研究所 、東北大学の共同研究により得られた

- 海洋観測(2)

春〜夏季の日本近海(日本海・東北沖太平洋・オホーツク海)におけるブルーミング(プランクトンの急激な増加)の遷移を観測。

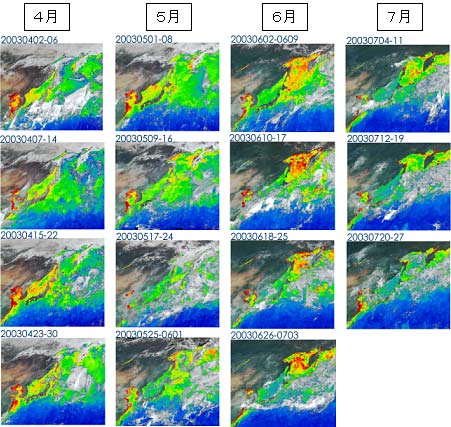

2003年春-夏季の日本近海の植物プランクトンの急激な増加 【図10】

左図は、GLIの観測による日本近海のクロロフィルa濃度(植物プランクトン量に対応)で、2003年4月から7月にかけての変動を示す画像(各々8日毎に平均)。

左図は、GLIの観測による日本近海のクロロフィルa濃度(植物プランクトン量に対応)で、2003年4月から7月にかけての変動を示す画像(各々8日毎に平均)。春季に起きる植物プランクトンの急激な増加(ブルーミング)に対応して、4月〜5月には日本海と東北沖、また、6月にはオホーツク海で特徴的な高濃度領域が出現した。

本画像は、JAXA、東海大学、スクリップス海洋研究所の共同研究により得られた

2. 今後の利用について

- 取得した約9ヶ月分のデータを使って、基本的に従来計画していたデータ処理及び提供を行う。

- AMSRについては、米国NASAの地球観測衛星(Aqua)に搭載したJAXA開発のAMSR-Eにより、データ取得が継続できる。

- 取得したデータの気候変動、災害監視、資源管理への有用性を実証する。

- 海面水温や海氷分布、植生分布データの気候変動把握への利用研究

- 洪水や森林火災などの災害状況把握や大気汚染状況把握への利用研究

- 全球エアロゾル、オゾンホールなどの地球環境把握への利用研究

- 水面水温・クロロフィル量データの水産業への利用研究 等

参 考

- データ取得開始日

- AMSR:2003年1月18日

- 「AMSRが捉えた日本列島」「オホーツク海の流氷分布」として発表

- GLI:2003年1月25日

- 「GLIが観測した九州と東シナ海」「冬の低気圧の渦」として発表

- ILAS-II:2003年1月23日

- SeaWinds:2003年1月28・29日

- POLDER:2003年2月1日

- 観測運用期間(各センサ共通)

2003年1月18日〜2003年10月25日(約9ヶ月)

内、全球観測期間は、2003年4月2日〜2003年10月25日(約7ヶ月) - 取得データ数(海外局で取得したデータの一部は未反映。)

AMSR: 約6,400シーン (1シーン: 約1,600km(幅)×約20,000km(長)) GLI1km: 約110,000シーン (1シーン: 約1,600km(幅)×約 1,600km(長)) GLI250m: 約12,000シーン (1シーン: 約1,600km(幅)×約 1,600km(長)) ILAS-II: 約3,000パス SeaWinds: 約3,000パス POLDER: 約3,000パス

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6417

FAX:03-6266-6910