「こだま(DRTS)」の状況について

宇宙航空研究開発機構

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1.報告事項

「こだま」の運用状況及び今後の運用について報告する。2.「こだま」のこれまでの経過及び成果

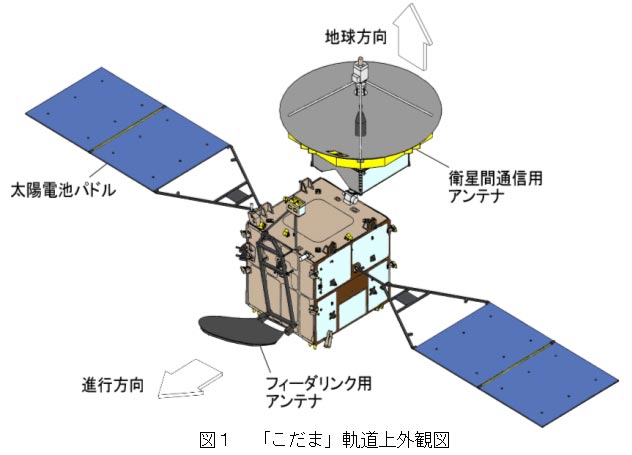

「こだま(図1)」は平成14年9月10日、H-IIAロケット3号機で打上げられ、同年10月11日に所定の静止位置への投入を完了した。静止化運用と並行して、またそれ以降、搭載機器の初期機能確認を実施し、平成15年1月10日に定常運用段階に移行した。

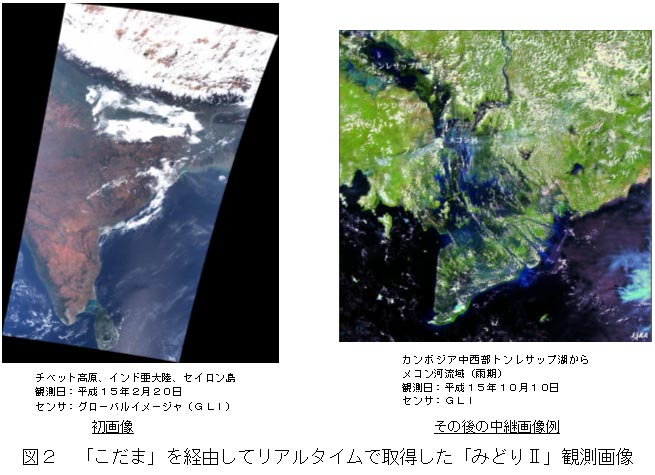

平成15年2月20日には「みどりII(ADEOS-II)」との間で衛星間通信実験を初めて実施し、国内の地上局では直接交信できない地域の上空で取得された地表面の画像データを、「こだま」経由でリアルタイム伝送することに成功した(図2)。

これ以降、昨年10月の「みどりII」の運用終了まで継続して衛星間通信実験を行い、「こだま」で開発した衛星間通信技術の軌道上実証を行うことができた。また、実験を通して宇宙通信インフラ(スペースネットワーク)の基本的な運用技術を修得・実証することができた。

以下に「こだま」の軌道上運用により得られた主な成果を示す。

(1)高速データ伝送技術

「こだま」では、アンテナ及び中継機器の高性能化により240Mbpsを越える伝送速度を実現するよう技術開発を行っており、先ず、「みどりII」との間で66Mbpsのデータ伝送を実現した。240Mbps以上の伝送速度についてはALOS(陸域観測技術衛星)との衛星間通信実験で実証する予定である。

(2)高精度捕捉追尾技術

データを中継するためには、通信相手となる宇宙機を正確にかつ速やかに捕捉し、追尾を継続するための技術が必要である。「こだま」では、相手宇宙機の送信電波を感知して捕捉追尾を行うRF自動追尾機能に加えて、あらかじめ相手宇宙機の方向をプログラム予測することにより初期捕捉手順を簡素化する高精度のKaバンドプログラム追尾機能を開発した。「みどりII」との衛星間通信実験で、開発仕様であるプログラム追尾精度0.1度以下、初期捕捉時間30秒以下を実現し、開発技術が実証できた。

(3)スペースネットワーク運用技術

「みどりII」との衛星間通信実験の運用計画を立案し、その計画に基づいた事前準備(地上局の設定、「こだま」の中継機器の設定)から、衛星間通信実験(データ中継)の実施、後処理までの複雑なデータ中継衛星運用の自動化に成功し、宇宙インフラであるスペースネットワーク運用技術を修得した。

3.現在の運用状況

「みどりII」運用終了以降、軌道上の宇宙機との衛星間通信実験は行えない状況にあるが、地上の衛星間通信校正局(模擬衛星局)との通信により、衛星間通信用アンテナ微少熱歪みの季節変動等、基礎データの蓄積を続けると共に、「こだま」の軌道上データの技術評価を継続して実施し、長期トレンドを含め衛星の機能・性能が維持されていることの評価・確認を行っている。

特にALOSの運用準備の一環として、平成16年3月に、筑波宇宙センターにて試験中のALOS実機と軌道上の「こだま」を使用したエンド・ツー・エンド試験を行い、軌道上で実験予定の240Mbps以上のデータ伝送が行えることを確認した(図3)。

4.軌道上不具合の処置状況

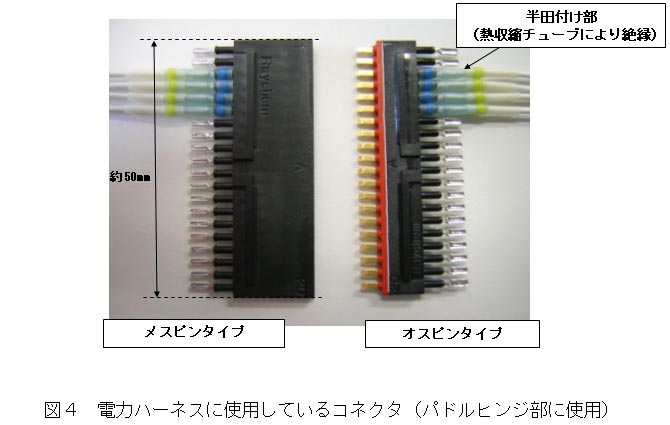

定常段階移行時点で原因究明が完了していなかった軌道上不具合について、原因究明作業を継続してきたが、16年4月をもって全ての原因究明作業を完了した。これらについて、再発防止対策を設定し他プロジェクトへの水平展開を行っている。

これらの不具合は衛星の運用に影響を及ぼすことはなく、「こだま」は7年間のミッションを達成できる見込みである。表1にこれらの不具合の原因究明結果と再発防止対策を示す。

5.今後の運用に関して

引き続き、「こだま」を健全な状態に維持すると共に、今後打ち上げられるALOS及び国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」との確実な衛星間通信実験に向けた運用準備を行う予定である。

| 不具合事象 | 運用への影響 | 推定原因 、処置・対策及び再発防止対策 | |

|---|---|---|---|

|

1 |

南面太陽電池パドルの発生電力が2度にわたり約100Wずつ 合計約200W低下した。 (H14年9月25日及びH15年3月22日) |

無し | 推定原因:

|

| 2 | DCアークジェットスラスタのクリーニング運用(運用初回に行う無放電噴射)中に1本のスラスタに異常が発生した(触媒層温度低下、推力約10分の1)。 (H14年10月12日) |

無し | 推定原因:

|

| 3 | フィーダリンク用アンテナの日周指向誤差が規格をはずれ、ビームの指向方向がずれた。 (H14年10月25日) |

姿勢バイアス運用にて影響が無いように対応 | 推定原因:

|

|

|

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6417

FAX:03-6266-6910