第21号科学衛星(ASTRO-F)の現状と今後の計画について

平成17年3月30日

宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究本部

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1.ASTRO-F衛星の概要と開発経緯

- 大気に遮られて地上からは観測できない赤外線で全天をサーベイ観測し、百万個以上の天体を検出して、銀河・星・惑星系の形成過程を探ることを目的とする。

- 口径70cmの望遠鏡と赤外線観測装置全体を、液体ヘリウム、及び機械式冷凍機で冷却し、理想的な観測環境を実現。最新の赤外線検出器の使用により、高感度・高解像度のサーベイ観測。

- 平成9-10年にPM製作、平成11-15年度にフライトモデル製作を行い、当初は15年度冬期の打上げを目指していた。

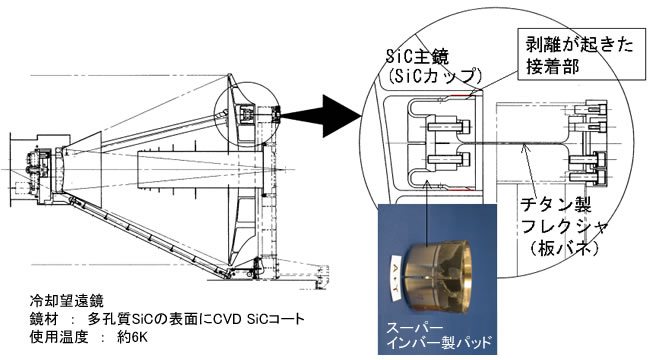

- しかし、平成14年7月から15年4月にかけて行われた望遠鏡機械環境試験において、反射鏡接着部に剥離が生じたため、平成15年6月に宇宙開発委員会へ報告を行い、打上げを延期した。

- 全天にわたる赤外線天体のデータベースは、いまだに20年前に作られたものが研究に用いられている。打上げが延期されたが、ASTRO-Fによる新しい全天サーベイデータには、全世界の研究者からの期待がますます高まっており、少しでも早い打上げが望まれる。

2. 望遠鏡不具合対策

2-1.不具合の概要

02年11月、及び03年4月:極低温振動試験後の検査で、支持部の接着剤剥離による主鏡外れが発見された

2-2.不具合対策の概要

- 不具合対策会議による改修主導

- 東大・総合技術研究本部・宇宙科学研究本部(ASTRO-Fプロジェクト外)の構造/材料の専門家、およびプロマネ経験者等で構成

- 原因究明、及び、改修作業

- 極低温での材料物性値、接着強度等の再評価

- パッド部、及び、フレクシャ設計の見直し

- 破壊力学的評価の実施

- 損傷を受けた主鏡の、バックアップ鏡への差し替え

- 新設計の検証

- 主な不具合原因

- スーパーインバーの、極低温での相変態による熱膨張係数増大を見逃したこと

- 破壊力学的な面からの解析、試験(クラックの進展に伴うエネルギー開放率の評価)を行わなかったこと

2-3.改修項目

- パッドの設計変更

- スーパーインバー → ノーマルインバーに材料変更

- パッドの薄肉化と形状変更

発生応力の低減、熱応力と振動応力の発生部位の分離 - 破壊力学的な評価(解析、試験)の追加

- フレクシャの設計変更

- 旧設計では、フレクシャ座屈強度にマージンなし → 形状変更により座屈強度を2倍に向上

- 主鏡のバックアップ鏡への差し替え

- 不具合発生時に、接着部分の炭化ケイ素表層が一部剥離

→ バックアップ主鏡の研削、研磨を実施し、これをフライト品として採用

- 不具合発生時に、接着部分の炭化ケイ素表層が一部剥離

2-4.新設計の検証

- 新パッド設計の強度確認

実機の主鏡支持部と同材質、同形状の試験片による冷却引っ張り試験により、振動荷重に対して要求値の約5倍、熱応力に対しては少なくとも1.32倍まで耐えることを確認。 - 極低温振動試験(2004年6〜7月)

極低温下で振動試験にパス。試験後の超音波探傷でも接着部の健常性を確認 - 低温面形状検査(振動試験の前後、2004年5,7月)

常温〜低温で、望遠鏡面の歪みの大きさを測定

接着剥離によるストレス解放や、鏡の位置ずれを高感度で検出可能- 旧望遠鏡では、冷却時と昇温時で鏡面歪みの温度依存性に違い(ヒステレシス)。冷却時に部分的な剥離が起きていたと推定される。

- 新望遠鏡ではヒステレシスなし。振動試験による影響も見られず。

- 望遠鏡の結像性能に関しても、旧望遠鏡と同等の性能を維持していることを確認。

2-5.改修後の作業と現状

- 2004年5月〜7月に、極低温振動試験・低温面形状検査により対策/改修の妥当性を確認

- 2004年9月、不具合対策会議により改修の妥当性を最終確認

- 2004年9月〜11月に行われたASTRO-F総点検においても点検チームによる再レビューが行われ、改修に問題がないことを確認

- 焦点面へ赤外線観測装置を取り付けた望遠鏡を、フライト用液体ヘリウム冷却容器に収納し、2004年12月より、冷却容器、及び赤外線観測装置の性能試験を実施

- 2005年2月に観測系全体として完成、2月1日より再開された衛星組立て/総合試験に合流。2月28日に、バス系と観測系を結合し、現在、衛星全体の電気総合試験を実施中。

- 2005年5月には、衛星システム全体の振動試験を予定。振動試験後に、主鏡-副鏡-焦点面観測装置間のアラインメントが振動によりずれていないことを光学的にチェックする(今年6〜7月)。

ASTRO-F総点検

- 2004年9月28日〜11月20日に自己点検

- 2004年11月22, 25日に、科学衛星独立評価チームによるレビューを実施

- 2004年12月21日に、信頼性改革会議に点検結果を報告

- 要対策事項10件、要検討事項19件の指摘

- 機器電源ショートに対する衛星電源保護

- 望遠鏡蓋開け用ワイヤーカッターのヒーターの冗長化 等

- 上記対策/検討は、1件を除き、今年度中に終了

- スタートラッカーの電子部品交換(米国でのアラート情報に基づく)のみ、2005年度に実施。

衛星開発現状と今後の予定

- 2月1日に、中断していた衛星組立て/総合試験を再開。

- 3月までに衛星全体の電気試験を終了。4月以降、機械環境試験、望遠鏡アラインメントチェック、スタートラッカー部品交換作業、熱真空試験を実施。

- 11月初めには、すべての試験を終了し、衛星として完成予定。2005年度冬期の打上げを目指す。

成功基準(要旨)

| 要求 | |

|---|---|

| ミニマム サクセス |

|

| サクセス |

|

| エクストラ サクセス |

以下のいずれかを実現

|

|

|

宇宙航空研究開発機構 広報部

TEL:03-6266-6413〜6417

FAX:03-6266-6910