月周回衛星「かぐや(SELENE)」の

スペクトルプロファイラによる観測について

平成19年12月14日

宇宙航空研究開発機構

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、高度約100kmの月周回観測軌道に投入した月周回衛星「かぐや(SELENE)」の初期機能確認の一環としてスペクトルプロファイラ(SP)の観測を平成19年11月3日(日本時間)に実施し、その後のデータ処理を経て、本機器が正常に観測を行っていることを確認しました。今回、スペクトルプロファイラが行った月の裏側の可視近赤外域連続反射スペクトルの観測は世界で初めてのことです。

なお、臼田宇宙空間観測所で受信したテレメトリデータにより、衛星の状態は正常であることを確認しています。

スペクトルプロファイラ(SP)

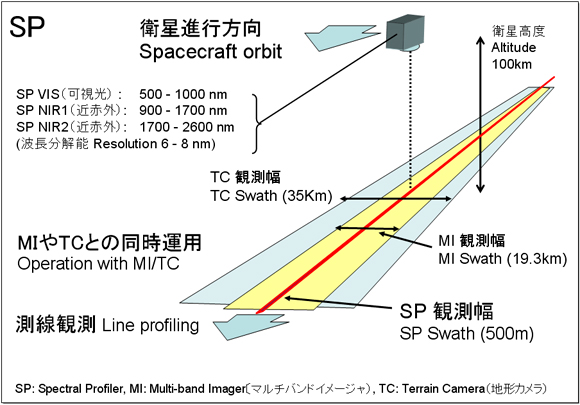

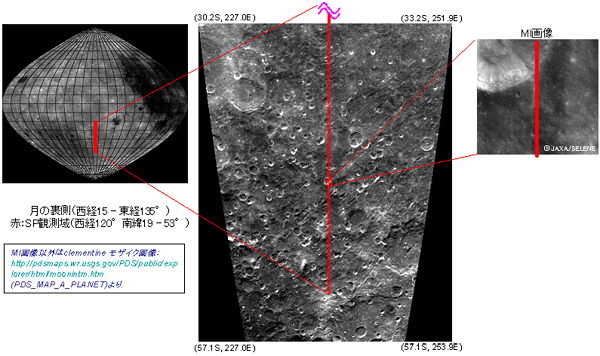

スペクトルプロファイラ(SP)は、衛星直下の月面からの可視近赤外域連続反射スペクトルを観測する分光計で、広い波長域(500〜2600 nm)、高い波長分解能(6〜8 nm)・空間分解能(500m)により世界で初めて、月全球にわたっての分光観測を行います(図1)。平成19年11月3日にスペクトルプロファイラの初期機能確認を行い、月の裏側において1,000km以上に渡る地域の連続反射スペクトル観測に成功しました(図2〜4)。スペクトルプロファイラによる可視近赤外域連続反射スペクトルは、月面に分布する鉱物の種類と量の精密推定に利用されます。類似の分光観測は地球上の天文台からも行われてきましたが、月の裏側等が観測できないほか、地球大気の影響等のため、高い波長及び空間分解能を実現することは困難でした。また過去の月探査機からは限られた波長域での連続分光観測しか行われておらず、月面に分布する鉱物の詳細な情報を得ることは出来ませんでした。これに対し、スペクトルプロファイラでは、初めて裏側を含む月全球について広い波長範囲、高い波長および空間分解能での観測を行い、従来にない精度での鉱物の種類と量の推定に挑みます。

さらに鉱物の空間分布を観測するマルチバンドイメージャ(MI)や月面の元素分布を調べる蛍光X線分光計(XRS)、ガンマ線分光計(GRS)のデータと合わせて解析することにより、月面の物質に関する包括的な知見を得られ、月の起源と進化の研究を大きく発展させることができると期待されています。

図1 スペクトルプロファイラ観測原理

※スペクトルプロファイラの観測の位置を精密に推定するため、常に地形カメラ(TC)またはマルチバンドイメージャで同じ場所を同時に観測します。

図2 スペクトルプロファイラの初データの観測場所

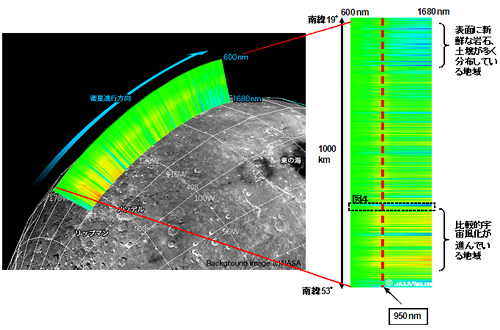

左の2つの図は、地形や全体的な反射率の違い、検出器の特性の影響などを簡易補正し、600 nmを基準に正規化したスペクトルプロファイラデータを可視化したものです。

左の2つの図は、地形や全体的な反射率の違い、検出器の特性の影響などを簡易補正し、600 nmを基準に正規化したスペクトルプロファイラデータを可視化したものです。 右の図の横方向は波長(今回の可視化では600 nm〜1680nmを利用)、縦方向は南北方向(南緯19°〜53°の1000km、7000点)。色が赤いほどその波長の反射光が相対的に強く、黄色、緑、青となっていくほど弱くなっていくことを示しています。また950 nm付近で見られる微妙な色の変化(緑〜黄)は、鉄を含む鉱物の量に対応していると考えらます。

図3 スペクトルプロファイラの初データ

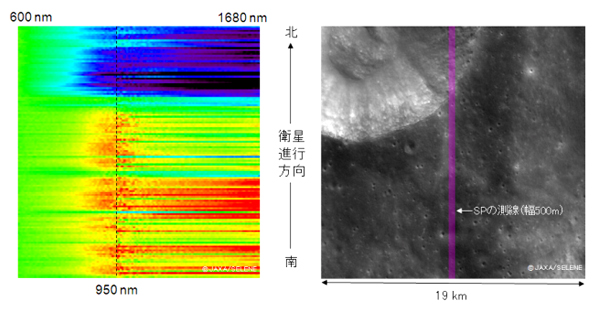

図2のクレータ付近のスペクトルプロファイラデータ 左図のスペクトルプロファイラの観測場所のMI画像

図4 クレータ周辺のスペクトルプロファイラデータ及びマルチバンドイメージャ画像

クレータ周辺のスペクトルプロファイラデータ及び同時に取得されたマルチバンドイメージャ画像(図2参照)です。マルチバンドイメージャ画像中央のピンクの線はスペクトルプロファイラの観測領域(測線)です。大きなクレータの斜面や小さなクレータを含む観測点では、波長が長くになるにつれ反射光が弱くなっている(図中の色が600nmの黄緑から水色や青、黒に変化している)ため、新鮮な岩石、土壌が分布していると考えられます。一方、波長が長くなるにつれ反射光が強くなっている(図中の色が600nmの黄緑から黄色や赤に変化している)地域には、宇宙風化(*)の進んだ土壌、岩石が分布していると考えられます。

(*)宇宙風化:月面表層が微小隕石の衝突や宇宙線の照射に長年さらされることによる変化。岩石中の酸化鉄は還元され鉄になる。

|

|