リレー衛星「おきな」中継器(RSAT)の4ウェイドップラ観測データを

解析して得られた重力異常

−月の二分性の起源への新しい知見−

九州大学

自然科学研究機構 国立天文台

宇宙航空研究開発機構

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の月周回衛星「かぐや(SELENE)」とリレー衛星「おきな」に搭載された中継器(RSAT)を用いて、RSAT/VRAD観測機器チームが実施した4ウェイドップラ観測データを解析して得られた月の表側と裏側の重力異常図において新しい知見が得られましたので、ここに発表します。

月の裏側の重力異常はこれまでほとんど分かっていませんでした。「かぐや」による観測により、これまでぼんやりとしか見えていなかった重力異常が明瞭に捉えられるようになるとともに、たとえば、アポロ盆地のように同心円状の重力分布で特徴づけられることがわかりつつあります。一方、月の表側の盆地では、晴れの海のように一様な円形分布をしています。このように、表側と裏側ではっきりとした重力異常の差が表れたことは大きな発見で、地下の構造や形成の歴史が異なっていたことを表しています。

観測データが増えれば、重力異常図をもっと多くの地域でより正確に表側と裏側の違いを含めて描くことができるようになります。「かぐや」がもたらす最新の観測データは、月の起源と進化の研究に大切な役割を果たすと考えられています。また、高精度の月重力場情報は、将来の月探査ミッションにも役立つと期待されています。

※重力異常(gravity anomaly):月の重力は一様ではなく、地形や地下に存在する物質の密度に応じて、地域毎にごくわずかな重力の強弱があります。それぞれの地域での重力値から月全体の平均を引いた差を重力異常と呼びます。

※月の二分性:表側と裏側の間で、地殻の厚さや海の分布に明らかな非対称があることを月の二分性といいます。

※RSAT/VRAD観測機器チーム:九州大学(RSAT主研究者)、天文台(VRAD:VLBI衛星電波源主研究者)、宇宙航空研究開発機構などの研究者が参加

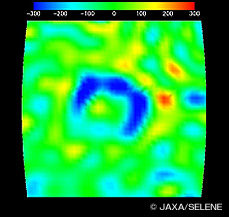

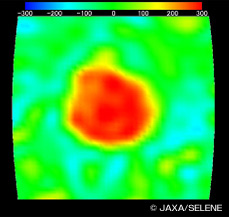

図1 「かぐや」の観測を用いたもの |

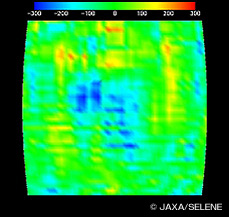

図2 従来の月重力場モデル(LP165P) |

アポロ盆地(南緯36度、西経150度、直径500km) |

月の裏側の重力異常はこれまでほとんど分かっておりませんでした。たとえば、アポロ盆地は、図2のようなモデルが作られていました。図の色は重力場の強さを示し、青、緑、黄、赤の順で強くなります。赤色は正の重力異常を表し、地形の高まりや、地下に重たい物質がかくされていることを示します。反対に青色は負の重力異常を表し、 地形の凹みや、地下に軽い物質が埋もれていることを示しています。図1、図2を比較すると、これまでぼんやりとしか見えていなかった重力異常が明瞭に捉えられるようになったことが分かります。すなわち、アポロ盆地は、「かぐや」の観測によって図1のような「負(青色)の重力異常」が発見され、中心から外側に向かって黄色、青、薄い赤色、という同心円(ドーナッツ型)の構造をしていることが明らかになりました。

※重力異常(gravity anomaly)とは、各地点での重力値と平均重力の差。

※LP165P:NASAのコノプリフ博士らによって2001年に発表された月の 重力場の地図。Lunar OrbiterやApolloから最新のLunar Prospectorに至る米国の探査機が取得したデータを総合的に解析した結果。

図3 月の裏側にあるアポロ盆地 (南緯36度、西経150度、直径500km) |

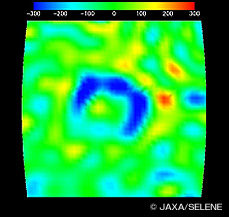

図4 月の表側にある晴れの海 (北緯26度、東経19度、直径880km) |

左の晴れの海の盆地では、地表面の玄武岩溶岩と、地下のマントルの隆起によって正の重力異常(赤色)が見られます。 |

月の裏側は、アポロ盆地のように同心円状の重力分布で特徴づけられることが判明しつつあります。一方、月の表側の盆地では、晴れの海のように一様な分布をしています。このように、表側と裏側ではっきりとした重力異常の差が表れたことは大きな発見で、地下の構造や形成の歴史が異なっていたことを表しています。観測データが増えれば、重力異常図をもっと多くの地域でより正確に表側と裏側の違いを含めて描くことができるようになります。「かぐや」がもたらす最新の観測データは、月の起源と進化の研究に大切な役割を果たすと考えられています。また、高精度の月重力場情報は、将来の月探査ミッションにも役立つと期待されています。

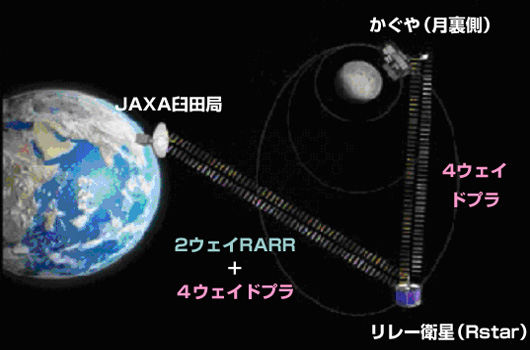

図5 4ウェイドップラの観測原理 |

4ウェイドップラとは、「かぐや(主衛星)」が月の裏側にいる間に、「おきな(リレー衛星)」がJAXA臼田宇宙空間観測所(UDSC:長野県佐久市)からのドップラ信号を主衛星「かぐや」に中継します。さらに、当該の信号を「おきな」経由でJAXA臼田局で受信し、ドップラ周波数を計測するものです。この信号を詳しく解析することにより、月の裏側の重力分布を調べることができ、月の裏側の局所的な重力分布を求めることができます。

また、リレー衛星中継器と「おきな」と「おうな」(VLBI衛星)の2つの子衛星に搭載されている衛星電波源ミッションで得られる重力場データは、レーザ高度計による月全球の高さの情報と合わせて地殻厚さの変化など月内部構造についての情報を得るのに用いることができると期待されます。

九州大学 http://www.kyushu-u.ac.jp/

自然科学研究機構 国立天文台 http://www.miz.nao.ac.jp/rise.html

宇宙航空研究開発機構「かぐや(SELENE)」プロジェクトサイト http://www.kaguya.jaxa.jp/

|

|