「宇宙を舞台とする文化の創造と技術の融合」のための連携協力

京都大学と宇宙航空研究開発機構は「連携協力に関する基本協定書」に調印

平成20年4月21日

京都大学

宇宙航空研究開発機構

国立大学法人京都大学(京都市左京区、総長/尾池和夫)と独立行政法人宇宙航空研究開発機構(東京都調布市、理事長/立川敬二)は、平成20年4月21日、連携協力に関する基本協定を結ぶ運びとなりました。

これまで、京都大学と宇宙航空研究開発機構は、それぞれ、その基礎学術志向と実プロジェクト志向の双方の特性を活かし、数多くの宇宙プロジェクト、宇宙関連研究を連携して推進して参りました。これらの連携協力の実績、ならびに、宇宙航空研究開発機構が大学共同利用システムによる宇宙に関する学術研究及び教育を協力して推進している実状に鑑み、このたび、京都大学及び宇宙航空研究開発機構は、研究開発能力及び人材等を活かした総合力を発揮することが、今後の学術研究及び教育の発展、並びに宇宙関連技術の水準の向上及び宇宙開発利用の促進に重要な役割を果たすと考え、両機関間の連携協力をさらに発展させるため協定を締結します。

本連携協力により、基礎から応用に至る、宇宙理工学のみならず人文社会系学術領域をも包含した融合的・学際的研究の各領域において、共同研究・研究協力を通して人材の交流・育成を行い、宇宙を舞台とする文化の創造と技術の融合を目指します。

1.協定の背景

京都は天文学1000年の故郷です。平安時代の最も有名な陰陽師の一人である安倍晴明の次男 吉昌や孫、ひ孫、その子などが星の大爆発(超新星という)を観測しました。それは約1000年前のことで、藤原定家(小倉百人一首や新古今和歌集などの編者)の日記「明月記」(国宝)に記録されております。その後も京都では、天文の観測が脈々と引き継がれ、京都大学の天文学に到るのです。いま私たちがその記録の場所をX線望遠鏡で観測すると、大きさにして数十光年、温度が千万度もの巨大な火の玉が見つかります。現代において、このX線による観測を可能にしたのが、宇宙航空研究開発機構と京都大学が連携協力して開発した「すざく」等の天文衛星です。宇宙航空研究開発機構と京都大学の連携は、他に、「ひので」等の衛星による太陽物理学の研究、「GEOTAIL(ジオテイル)」等の衛星による地球周辺の宇宙プラズマ環境の研究、2013年に打上げが予定されている「BepiColombo(ベピコロンボ)」探査機による水星磁気圏探査計画、国際宇宙ステーションの日本の実験棟「きぼう」に搭載予定の装置「SMILES(スマイルズ)」による超高層大気の観測研究、観測ロケットを用いた大気・電離層観測研究、宇宙エネルギー・宇宙電波工学に関する研究等が挙げられます。

一方で、国際宇宙ステーションの完成が近づきつつあり、人類の生存圏が宇宙へも拡がりつつある中で、宇宙に関する研究は宇宙理工学に限定されるべきでなく、融合的・学際的な視点が必要となります。すなわち、宇宙医学、生命科学、薬学、農学、情報学、エネルギー科学、環境科学等の分野、さらに、宇宙文明論、宇宙法、宇宙保険、宇宙産業経済等の人文社会系の分野をも含めた研究の土壌を作り込んでいくことが重要と考えられます。

2.協定の経緯

今回、京都大学と宇宙航空研究開発機構が協定締結に至った経緯は、以下のとおりです。- 両機関を比較すると、宇宙に関する学術研究及び教育を推進しているという共通点がある一方、京都大学が基礎学術志向、宇宙航空研究開発機構が実学・実プロジェクト志向と異なる特色を有していること。

- また、国立大学法人と独立行政法人、総合大学と宇宙航空分野の研究開発機構という異なる特色のある組織であり、相互に交流を深めることで、新たなエネルギーの創出が期待できること。

- 既に個々の研究者の間では連携の実績があり、成果もあがっているため、協定に向けた土壌が整っていること。

- 京都大学は、宇宙理工学の基礎研究の推進、および、融合的・学際的研究の開拓を目的とする「宇宙総合学研究ユニット」を平成20年4月1日に設置したこと。

3.協定の目的

- 基礎から応用まで、宇宙理工学から人文社会系学問までを含む融合的・学際的研究の各領域での共同研究・研究協力の推進を図り、宇宙を舞台とする文化の創造と技術の融合を目標とする。既に多くの連携が進んでいるが、これらを更に加速、発展させると共に、新たな連携が生まれるための環境を整える。組織的にもこれらを支援し、連携による創造的で質の高い研究成果を目指す。

- 両機関は、国立大学法人・独立行政法人としての使命・性格、および自主性、自律性を尊重したうえで、研究者の研究交流を含む相互交流、宇宙関連の研究施設・設備等の相互利用を行い、より幅広い視野を持つ人材を育成する。

4.京都大学宇宙総合学研究ユニットの設置

京都大学は、異なる部局の接点から創生される新たな研究分野、宇宙総合学の構築のために「京都大学宇宙総合学研究ユニット」を平成20年4月1日に設置し、宇宙理工学に関する基礎研究、および、宇宙生存空間の融合的・学際的研究の開拓を行います。宇宙総合学研究ユニットは、宇宙航空研究開発機構との連携協力協定の京都大学の窓口として機能します。

5.宇宙航空研究開発機構連携講座の設置

京都大学と宇宙航空研究開発機構は、宇宙関連技術の水準の向上及び宇宙開発利用の促進のために、京都大学の宇宙総合学研究ユニットに「JAXA連携講座」を設置する検討をします。これにより、先端研究を実施するのみならず、大学と機構が共同で学術的な講演会、および、一般向けの宇宙教育を目的としたアウトリーチ活動等を実施することを予定しています。6.連絡協議会の設置

京都大学および宇宙航空研究開発機構は、相互に密接な連携・協力を保ち、連携協力事業の円滑かつ積極的な推進を図るため、京都大学および宇宙航空研究開発機構の代表者で構成される「連絡協議会」を設置し、連携協力事業の具体的案件の検討を行います。その他、連絡協議会の構成、運営について必要な事項は、京都大学および宇宙航空研究開発機構が協議の上、定めます。

7.連携内容

旧宇宙開発事業団、旧航空宇宙技術研究所、そして、全国大学共同利用機関であった旧宇宙科学研究所が統合して平成15年10月に設置された独立行政法人宇宙航空研究開発機構は、大学共同利用システムとしての機能を持っていますが、本協定によりこの大学共同利用の機能を更に強化し、従来の個別の研究テーマ・プロジェクト単位であった協力体制では実現できない総合的な連携協力を実現します。この連携は、宇宙理学・工学分野での共同研究に限定されず、宇宙文明論、宇宙法等の人文社会系の宇宙に関する学問の開拓をはじめ、融合的、学際的な研究課題に取り組むことにより宇宙に関連する学問領域全体の発展を目標とし、その成果に基づき、両機関共同での小中高生からシニアの方までを含む宇宙教育を目指します。これらは、京都大学における宇宙関連の学問を学ぶ優秀な学生の育成、そして、高度な専門知識を持ち自律的に新しい研究分野を開拓できる科学者、および、広い国際的な視野を持ちリーダーとしての指導力を持つ技術者等の育成、さらには、全国の大学と宇宙航空研究開発機構との間のより強い連携協力体制、そして宇宙関連産業の土台の拡大につながるものです。両機関は、これまでも、宇宙物理学、太陽物理学、地球惑星物理学、地球環境科学、宇宙工学等の分野において、多くの共同研究の実績があります。その実績を活用しながら、このたびの協定締結を契機に、研究、人材育成と交流、産官学連携、イノベーション創出等の領域において、両機関の協力関係を拡充・発展させていきます。当面の重点分野として、 を行い、宇宙を舞台とする文化の創造と技術の融合の具体化を今後、検討していきます。

京都大学と宇宙航空研究開発機構のもつ宇宙研究の総合力をバックボーンに、「宇宙理工学に関する基礎研究」によって、理論シミュレーション、観測技術、宇宙利用技術などを融合させた新しい宇宙研究、その概念設計、宇宙システム提案を行い、未来開発型研究プロジェクトの提案・実現を目指します。

(※)「宇宙生存空間の融合的・学際的研究」とは、人類の生存圏を宇宙に拡げる基礎研究すなわち、宇宙医学、生命科学、薬学、農学、情報学、エネルギー科学、環境科学等の分野、さらに、宇宙文明論、宇宙法、宇宙保険、宇宙産業経済等の人文社会系の分野をも含めた融合的・萌芽的研究を含み、これらの研究分野の開拓を目指します。

|

|

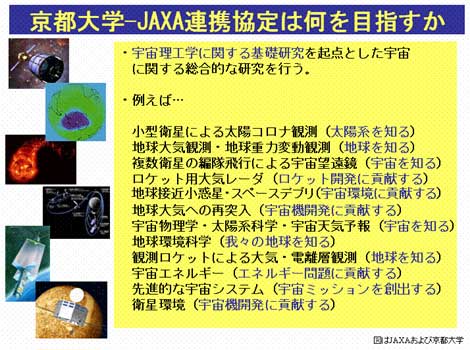

(資料1)宇宙理工学に関する基礎研究

小型衛星による太陽コロナ観測(我々の太陽系を知る)

今後、宇宙という場でしか実現できず、かつ、小型望遠鏡でも可能な太陽の観測研究の推進を検討します。地上では皆既日食のときに見える太陽コロナの可視光像が毎日観測できることになり、宇宙天気予報の基礎研究の観点からの学問的成果に加え、学校や科学館に配信することで、アウトリーチの観点からも価値がある成果を提供できます。地球大気観測・地球重力変動観測(我々の地球を知る)

今後、地球周回低軌道にある人工衛星から見たGPS衛星からの電波を受信して、高精度で大気を測定する手法の共同研究の推進を検討します。また、同一軌道上を周回する複数の低軌道衛星の軌道を高精度で決定することで、地球重力場の微小変動を検出し、従来の衛星観測では検出できなかった地下水の変動などに伴う質量変動の推定に関する研究も行います。複数衛星の編隊飛行による宇宙望遠鏡(我々の宇宙を知る)

今後、複数の衛星の編隊飛行によって初めて実現する超高解像度の宇宙望遠鏡に関する宇宙理工学が一体となった共同研究の推進を検討します。宇宙望遠鏡のミラー部分と検出器部分を別の衛星に搭載し、数10m離して飛行させ、軌道および姿勢の精密制御によって、焦点距離が数10mの巨大宇宙望遠鏡を実現します。ロケット打上げ時の大気レーダによる風計測(ロケット開発に貢献する)

今後、安全なロケットの打上げのために、大気レーダなどの準リアルタイムに観測できる機器を用いた風の計測システムの研究の推進を検討します。打上時に地上から高度20km程度までの風の計測・予測は、安全なロケット飛翔の観点から非常に重要です。従来のゾンデを搭載したバルーンによる観測を補完して、さらに精度・即応性を向上させます。地球接近小惑星・スペースデブリの観測・制御(宇宙環境に貢献する)

今後、地球に接近する可能性がある小惑星やスペースデブリの観測および制御に関する共同研究の推進を検討します。これには、小惑星・スペースデブリのレーダ観測技術、固体微粒子の加速衝突実験、軌道力学研究が含まれます。地球大気への再突入(宇宙機開発に貢献する)

今後、カプセルやスペースデブリの地球大気圏への再突入時におきる、宇宙機表面の空気力学的加熱と溶融・蒸発に関する共同研究の推進を検討します。また、宇宙機と宇宙デブリの衝突に関する研究や、小惑星衝突に関連する研究等にも発展する可能性があります。平成20年7月21日 ? 25日には、宇宙航空研究開発機構と京都大学等が共催する第26回希薄気体力学国際シンポジウムが京都大学にて開催されます。※(資料1)は、共同研究実績がある「宇宙環境の理解・利用のための統合研究」および「宇宙空間の統合科学に関する研究」の分野に関連して、新たに連携する可能性のある研究課題の例を列記しますが、これらに限られるものではありません。