小型超音速実験機(ロケット実験機)飛行実験の失敗原因について

航空宇宙技術研究所

平成14年7月14日、豪州ウーメラ実験場において小型超音速実験機(ロケット実験機)の第一回飛行実験を実施いたしましたが、ロケット点火直後に実験機がロケットから脱落し、実験は失敗いたしました。この失敗原因について、相原康彦東大名誉教授を委員長とする原因調査委員会を設置し、分析解析を実施してまいりました。

調査の結果、原因はロケット搭載コンピュータの電源供給部に短絡を起こしやすい部分があり、打ち上げ時の加速を引き金として、ここで短絡が発生、これに伴って搭載コンピュータがリセットし、ロケット実験機の分離装置を作動させる信号が発生したものであると特定されました。

当該部分が短絡を起こしやすい構造となっていたこと、ならびに設計、製造、確認試験等の一連の過程のうちいずれの段階でもこの不具合が見いだされなかったことを踏まえ、香B後、このような失敗の再発防止に向けて、試験方法の妥当性を含め、研究開発、技術管理体制について評価、点検し、その在り方を検討する所存です。このため、外部の専門家から成る「対策検討委員会(仮称)」を設置することとしております。

実験が失敗に至ったことにつきましては、国民の皆様をはじめ、本研究をご支援頂いてきた多くの皆様に、ここに改めて深くお詫び申し上げます。また、本原因究明に当たり、ご協力を頂いた委員の先生方はじめ関係諸機関ならびに多くの関係の方々にお礼申し上げます。

小型超音速実験機(ロケット実験機)飛行実験失敗原因調査報告書の概要

1.はじめに

平成14年7月14日の豪州における小型超音速実験機(ロケット実験機)の飛行実験失敗直後から、原因調査委員会は豪州ウーメラ実験場での現地調査、国内における現品の分解検査、検証試験、再現試験、解析、設計データおよび開発時の関連試験結果の分析調査などにより原因究明を進めて、最も蓋然性の高い原因をひとつに特定するに至った。

2.FTAと原因の推定

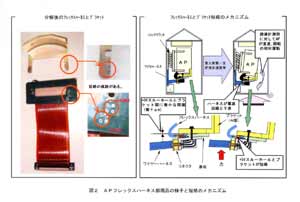

事象の因果関係を明らかにし、原因を推定するために、146項目の要因についてFTAをレベル0の分離事象発生から、レベル9のロケット誘導制御コンピュータ(オートパイロット:AP)フレックスハーネス部5V短絡に至るまで、10段階実施。挙げられた要因の科学的技術的考察のため、回収した現品調査、各種検証試験および解析を行い、その結果から原因を絞込み。

41項目に及ぶ現品検査、検証試験、数値解析ならびに未使用ロケットの調査などにより、多くの要因は原因として排除。結果として、AP供給電源回路に係わる異常を元とする事項が残り、さらに詳細な試験により、最終的にAPへの電源5VラインがAP入出力基板(フレックスハーネス基板)のスルーホール部でグランドと瞬時短絡することが原因であると特定(図1)。

3.事象の因果関係

ロケット誘導計測部内の防振システムに取り付けられたオートパイロット(AP)が、ロケット発射時の加速等により変位。AP入出力基板に接続されたハーネス(被覆電線束)が、隣接して取り付けられていた電源回路ボックスに接触。このため、AP入出力基板がハーネスから力を受けて変形し、基板の5V電源ラインのスルーホール部が、ブラケット(基板取り付け用金具)に接触してグランドに短絡。AP供給電源電圧が一時的に低下してAPがリセット。結果として分離指令を発し分離ボルトが作動。これによって実験機がロケットより分離脱落(図2)。

4.まとめ

原因調査の目的であった科学的・技術的な原因究明の結論として、上記の事象を引き起こした要因が次の不適切な構造及び機器配置にあるものと指摘。

- 電源供給容量の改善のため、製造段階の設計変更により設けたAP入出力基板の5V電源スルーホールと、これを固定するブラケットとが容易に接触し得る構造となっていたこと。

- ロケット発射時の加速や振動等により、APと電源回路ボックスが相互に干渉し得る機器配置となっていたこと。

なお、上記の要因が設計、製造、機能試験等からなる一連の開発過程で見いだされなかったことも関与しているものと指摘。

香B後の対策検討においては、問題が他にないか、さらに点検を行うとともに、ここに判明した技術的問題の背景についても迅速に調査することを提言。本原因調査で判明した事実や行った解析・分析がこれに役立つことを期待、香B後の研究開発において我が国航空宇宙関連機関に蓄積された技術がより有効かつ円滑に活用して進められることを望むもの。

小型超音速実験機(ロケット実験機)飛行実験失敗原因調査報告書(PDF : 783KB)

小型超音速実験機(ロケット実験機)飛行実験失敗原因調査報告書付録(PDF :1,630KB)