熱帯降雨観測衛星(TRMM)台風データベース公開について

宇宙開発事業団

独立行政法人通信総合研究所

宇宙開発事業団(NASDA)及び独立行政法人通信総合研究所(CRL)は、熱帯降雨観測衛星(TRMM)がこれまでに観測した台風(ハリケーン、サイクロンを含む)のデータを、「TRMM台風データベース」として本日よりインターネットで公開いたします。

熱帯降雨観測衛星(TRMM)は、1997年11月に日米共同ミッションとして打ち上げられて以来現在まで、4年11ヶ月の間順調に観測を続けています。同衛星は、NASDAとCRLが共同開発した世界初の衛星搭載降雨レーダ(PR)により、降雨の三次元構造を観測することができます。この他に、米国航空宇宙局(NASA)が開発したTRMMマイクロ波観測装置(TMI)、可視赤外観測装置(VIRS)を搭載し、三つの異なった観測機器でほぼ同時に降雨観測を行います。

本データベースは、TRMMによって取得された台風データ及び画像を保存し、インターネット上の検索ページから提供するものです。これまでの気象衛星の雲情報だけでなく、降雨の立体的な情報を加えることで、台風の位置把握、進路予測や降雨予測の精度向上に向けた応用研究の発展が期待できます。特に海洋上は地上観測点が少ないため、海洋上で発生・発達する台風の降雨の特徴を知る上で非常に重要な情報となり、予報モデルの検証データとしても非常に有用です。 個々のデータは、年月、地域を指定して検索することが可能です。台風周辺に限定していることから標準的に提供されているデータよりもデータ量が小さくなるため、一般の方にもインターネット上で比較的容易にデータの閲覧とダウンロードを行うことができます。 利用者は、下記アドレスからTRMMで観測した任意の台風データ及び画像を無償で取得することができます。現在2002年8月観測分まで取得可能ですが、今後順次新しいデータを追加する予定です。

なお、本データベース及びそのデータによる解析例については、札幌で10月9〜11日に開催される日本気象学会で発表する予定です。

|

|

TRMM台風データおよび画像の取得について

今回構築したTRMM台風データベース及びホームページの概要について、簡単に説明します。

1. TRMM台風データベースの概要

本データベースは、NASA、NASDA、CRLの共同研究で開発された標準アルゴリズムから算出されるデータから、台風に特化して抽出したデータ及び画像を保存したものです。

台風データの内容| センサ | データ |

|---|---|

| 降雨レーダ(PR) | 降水量、降水強度の垂直分布、降雨タイプ、降雨頂高度等 |

| マイクロ波観測装置(TMI) | 降水量、対流性の降水量、総雪水量、総雲水量、輝度温度等 |

| 可視赤外観測装置(VIRS) | 放射輝度 |

- データ保存期間

- 1997年12月7日〜2002年8月(順次追加)

- データ領域

- 北緯36°〜南緯36°(PR)、北緯38°〜南緯38°(TMI, VIRS)

2. TRMM台風データベースホームページ概要

本ホームページは、TRMM台風データベースに保存されているデータの検索及びダウンロードを可能としたホームページであり、利用者がホームページ上で地域、年月を指定し、検索することができます。(図1)

なお、ダウンロードした画像及びデータについては、無償で利用できます。

検索方法は年月、地域(太平洋北西部、太平洋北中部、太平洋北東部、大西洋北部、インド洋北部、インド洋南部および太平洋南部)を指定する方法と、年間経路一覧図から指定する方法の二種類があります。

- 年月、地域を指定する場合、条件に合うTRMMの観測した台風を一覧から選択することができます。

- 年間経路からの検索は、見たい地域の年間経路一覧図から観測年を選択し、台風リストの中から目的の台風を選択します。

- 1.または2.の検索から得られたそれぞれの台風について、観測位置図、観測日時等のデータを表示したページから目的の観測データを選択し、ダウンロードを行います。またPR/VIRS観測画像、TMI観測画像、経路図、観測範囲等の画像も取得できます。

図1 台風データ検索方法の説明図

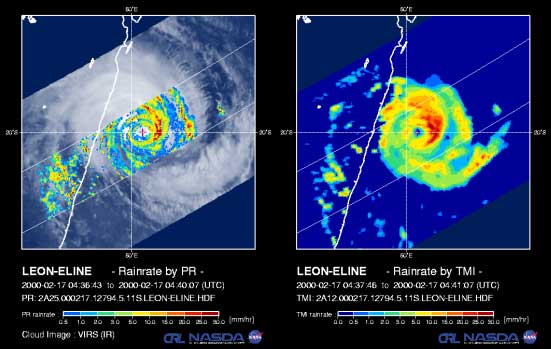

データ例)3種類のセンサにより観測された台風

TRMMに搭載された降雨レーダ(PR)、TRMMマイクロ波観測装置(TMI)及び可視赤外観測装置(VIRS)によって、同じ台風を同時に観測することができます。PRは鉛直情報も含めた三次元の降水を直接測ることが可能です。TMIでは、PRよりも広い範囲の降水を測ることができます。VIRSは気象衛星と同様に、雲の分布を測定することが可能です。

図2と図3は台風データベースから抽出した2002年8月の台風15号と2000年2月のサイクロンLEON-ELINEの画像です。左の画像がVIRSによる雲画像の上にPRの地表付近の降水量を重ねたもの、中央の画像がTMIによって観測された降水量で、赤い色ほど強い降雨を示します。二本の白線の間がPRの観測範囲です。また右下の画像がそれぞれの台風(サイクロン)の経路図となっています。VIRSで見た雲の領域は大きく広がっていますが、実際に雨はその中で限られたところにしか降っていません。また同じように円形の雲の中でも、実際に雨が降っている場所はそれぞれの台風によって違い、また降雨の強い場所も偏りがあることがわかります。

この台風15号では眼の北東側に強い降水域があることがわかります。またPRの降水域で見られる台風の眼はVIRSで見られるものよりも大きいことがわかります。この台風15号は沖縄付近を通過、九州の西の東シナ海を北上し、韓国に上陸しました。韓国では土砂崩れなどで死者・行方不明者180人以上に達する大きな被害が発生し、「史上最悪の台風被害」と言われています。また北朝鮮でも大きな被害が発生し、今年の作物の収穫が絶望的だと言われています。

南インド洋で発生したサイクロンLEON-ELINEは北半球の台風とは逆に時計回りの構造をしています。中心の東側では特にPRで「レインバンド」と呼ばれる螺旋状の強い降雨域がはっきりと見られます。このサイクロンはジャワ島付近で発生、インド洋を横断した後、マダガスカルに上陸しました。マダガスカルではこの後に上陸したサイクロンGLORIAと合わせて深刻な洪水被害が発生し、1万2000人が孤立するなど約56万人が被災したと言われています。