熱帯降雨観測衛星「TRMM」とは

|

「TRMM」は熱帯の降雨観測を通じて、

|

|---|

トピックス

一覧TRMM、17年間の歴史に幕

|

日米共同プロジェクトの熱帯降雨観測衛星「TRMM」が、6月16日12時55分(日本時間)に南インド洋上空で大気圏に再突入しました。

TRMMの成果と実績は、TRMMの降雨レーダ(PR)を更に高度化した二周波降水レーダ(DPR)を搭載した「GPM主衛星」に引き継がれています。 |

|---|

プレスリリース

一覧-

- 2008年5月16日 14:00 [発表]

- 地球を巡る風を駆動する熱エネルギー分布の推定について

-

- 2007年11月14日 11:00 [発表]

- 熱帯降雨観測衛星(TRMM)などを用いた「世界の雨分布速報」の公開について

熱帯降雨観測衛星「TRMM」の特徴

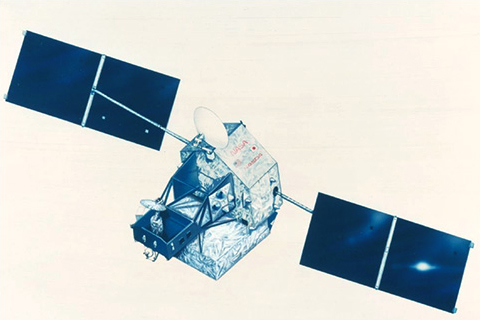

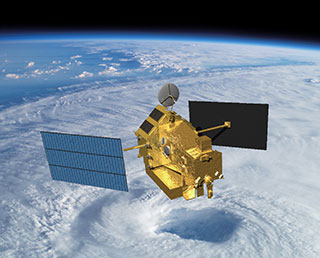

日米共同プロジェクトで開発されたTRMM

TRMMは1997(平成9)年11月28日に種子島宇宙センターからH-IIロケット6号機に よって打ち上げられました。日米共同プロジェクトとして、日本側が打ち上げロケットと新しい観測機器である降雨レーダ (Precipitation Radar: PR)の開発を担当し、アメリカ航空宇宙局(NASA)が衛星本体、降雨レーダ以外の4つの観測機器の開発、衛星運用を担当しました。降雨レーダPRで取得されたデータは、例えば台風内部での降雨の強さを立体的な分布として示すなど、今までに世界で類を見ない新しい種類のデータとして世界的に注目を浴び、降水に関する様々な新しい知見をもたらしました。

設計寿命3年2ヶ月を超え17年間にわたり観測を継続し、降水分野の研究に大きく貢献したTRMMは、2015年6月16日12時55分(日本時間)に南インド洋上空で大気圏に再突入しました。

TRMMの成果と実績は、TRMMの降雨レーダ(PR)を更に高度化した二周波降水レーダ(DPR)を搭載した「 GPM主衛星」に引き継がれています。

主要諸元

| 国際標識番号 | 1997-074A |

|---|---|

| 打ち上げ日時 | 1997(平成9)年11月28日 6:27 |

| 打ち上げロケット | H-IIロケット6号機 |

| 打ち上げ場所 | 種子島宇宙センター |

| 形状 | 約2.4m×2.4m×4.4m 展開型太陽電池パドルを有する |

| 質量 | 約3,500kg |

| 軌道 | 円軌道 |

| 軌道高度 | 約350km(2001年8月25日以後約400km) |

| 軌道傾斜角 | 約35度 |

| 軌道周期 | 約92分(2001年8月25日以後約93分) |

| 姿勢制御方式 | 三軸姿勢制御方式(ゼロモーメンタム) |

パンフレット

- 熱帯降雨観測衛星(TRMM)

(1.12MB)

(1.12MB)