スペースシャトル「コロンビア号」の事故調査状況について

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

1. 米国のコロンビア号事故調査の状況

事故の概要

スペースシャトル・コロンビア号は平成15年1月16日午前10時39分(米国東部時間)(1月17日午前0時39分(日本時間))に米国航空宇宙局(NASA)ケネディ宇宙センター(KSC)から打ち上げられ、同年2月1日午前9時16分(米国東部時間)(午後11時16分(日本時間))にKSCへ帰還する予定であったが、大気圏突入後空中分解し、7人の宇宙飛行士が死亡した。

STS-107クルー

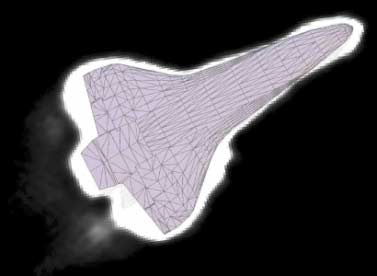

STS-107コロンビア号の打上げ

平成15年1月16日(米国時間)

今回の飛行は、スペースシャトルプログラムとしては113回目のミッション(STS-107)であり、コロンビア号にとっては28回目のフライトであった。

コロンビア号事故調査委員会の設置

NASA長官は、コロンビア号事故発生後、原因究明のための独立調査委員会Columbia Accident Investigation Board (CAIB)を設置した。

| 役職 | 氏名 | 現職 | 担当サブボード |

|---|---|---|---|

| 委員長 | ハロルド・W・ゲーマンJr. | 退役海軍大将 | |

| 委員 | ステファン・A・ターコット | 海軍少将 | 材料 |

| 委員 | ジョン・L・バリー | 空軍少将 | 材料 |

| 委員 | ケネス・W・ヘス | 空軍少将 | 運用 |

| 委員 | ジェームス・N・ハロック | 米国運輸省航空安全部 部長 | 技術評価 |

| 委員 | スティーブン・ワレス | 米国連邦航空局事故調査部長 | 運用 |

| 委員 | デュアン・W・ディール | 空軍准将 | 材料 |

| 委員 | スコット・ハバード | NASA エイムズリサーチセンター長 | 技術評価 |

| 委員 | ロジャー・E・テトラウト | 元マクダーモット社長 | 技術評価 |

| 委員 | シェイラ・E・ウィドナール | マサチューセッツ工科大学教授 | 技術評価 |

| 委員 | ダグラス・D・オシャロフ | スタンフォード大学教授 | 技術評価 |

| 委員 | サリー・ライド | カリフォルニア大学教授 | 運用 |

| 委員 | ジョン・ログズドン | ジョージ・ワシントン大学教授 | 組織、政策 |

| 支援 | ブライアン・D・オコナー | NASA安全・ミッション保証局長 | |

| 支援 | セロン・M・ブラッドレーJr. | NASAチーフエンジニア |

コロンビア号の破片の回収

コロンビア号の破片の回収を4月30日(米国時間)まで行い、重量にしてコロンビア号の約38%(85,000ポンド)の破片を回収した。回収した破片はケネディ宇宙センターに送られ、識別・解析等が行われた。

地上での捜索

地上での捜索

湖での捜索

回収されたコロンビア号の破片.(ケネディ宇宙センター)

画像データ及びレーダ取得データの解析

打上げ時の記録ビデオ画像、地上から撮影したコロンビア号の画像の解析を行った。

レーダ取得データの解析を行った。

シャトル搭載データレコーダ及び交信記録の解析

回収したデータレコーダ等のデータ解析を行った。

事故シナリオ案を踏まえた地上試験の実施

飛行2日目にコロンビア号から分離していった小物体を特定するため、候補部品に対するレーダ照射試験を実施した。

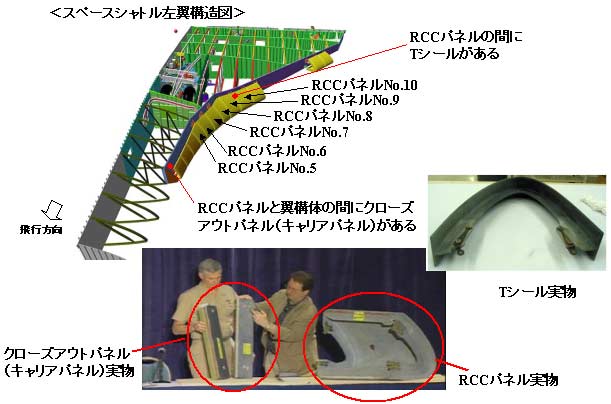

RCC*パネル#8が損傷した状態での空力・熱解析を行うため、風洞実験及びコンピュータ解析(CFD)を実施した。

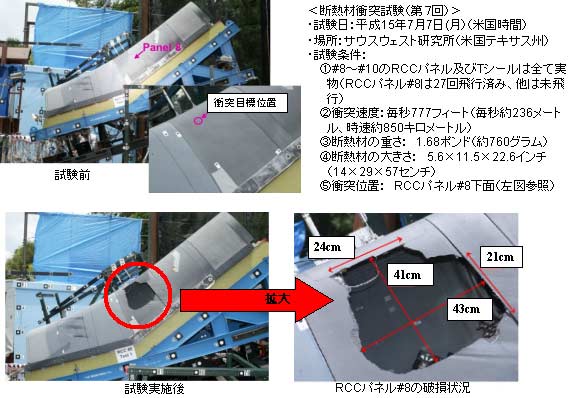

打上げ時の断熱材衝突によるコロンビア号左翼部損傷の程度を評価するため、断熱材の衝突実験を実施した。

断熱材衝突試験結果(RCCパネル#9の破損)

NASAへの事前勧告

CAIBはシャトル飛行再開のためにNASAに対し4回計5件の事前勧告を行った。(以下、米国時間。「3. NASAへの事前勧告」参照。)

| 第1回 | 平成15年4月17日 | 勧告1、勧告2 |

|---|---|---|

| 第2回 | 平成15年6月27日 | 勧告3 |

| 第3回 | 平成15年7月1日 | 勧告4 |

| 第4回 | 平成15年7月30日 | 勧告5 |

ワーキングシナリオ

CAIBは、平成15年7月8日(米国時間)に、事故調査で判明した事実、解析・試験・シミュレーション等で得られた情報をワーキングシナリオとしてまとめ、公表した。

事故調査報告書

CAIBは、平成15年8月中旬から第3週を目標に報告書をまとめる予定。

2. コロンビア号事故発生の経過

| シナリオ | 主な裏付け等 |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

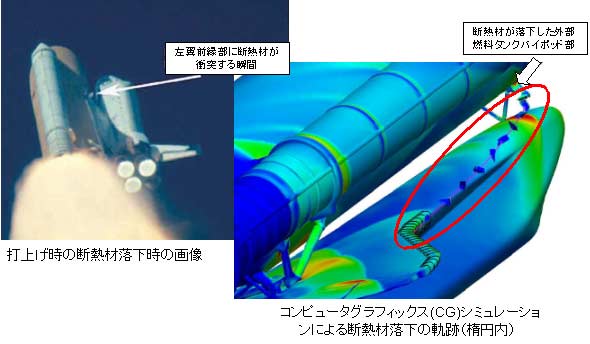

断熱材落下時の画像及びCGシミュレーション

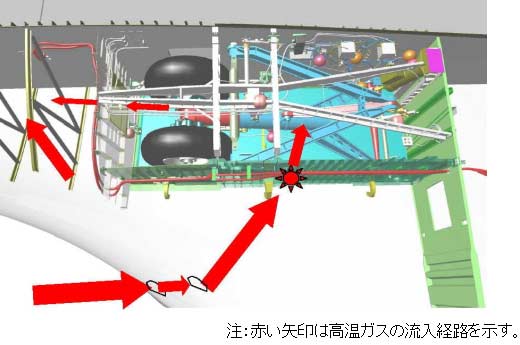

左翼内での高温ガスの流れの解析結果

大気圏突入後のコロンビア号の写真

- ニューメキシコ州カートランド空軍基地において休暇中の職員が撮影したコロンビア号大気圏突入時のデジタル写真画像に、シャトル機体の線画を重ねたもの

- 撮影時刻は平成15年2月1日午前8時57分(米国東部時間)

- 左翼部において前縁部と後縁部に空気流の乱れが生じていると思われる

3. NASAへの事前勧告

【勧告1】 全RCC製部材の検査手順の設定と検査実施

- 飛行再開の前に、NASAは全てのRCCシステム部材の構造的な強度が保たれていることを確認する総合的な検査プランを開発し、実行すべきである。この検査プランには最新の非破壊検査技術を取り入れるべきである。

【勧告2】 軌道上のシャトル撮影に関する国家地図作成局との協定改訂

- 飛行再開の前に、NASAは米国国家地図作成局(NIMA)との協定を改訂し、軌道上のシャトルの撮影を各シャトルフライトの標準的な要求とすべきである。

【勧告3】 軌道上でのシャトル耐熱タイル・RCCの検査・修理能力の開発

- 国際宇宙ステーション(ISS)ミッションのフライトについては、飛行再開までに、ISSの近傍及びISSドッキング中に、利用可能な機能を活用して、広範囲に及ぶタイルやRCCなど耐熱システムの損傷の点検及び緊急修理の機能を開発すること。

- ISSミッション以外のフライトについては、飛行再開までに、幅広い損傷シナリオに対する自立した(ISSには頼らない)点検及び修理機能を開発すること。

- 全てのミッションにおいて、適切なシステム・機能を活用し、耐熱システムの軌道上での点検を打上げ後早期に実施すべきである。

- 最終的な目標として、全てのスペースシャトル・ミッションに対し、以下の状況で問題を解決するための自立した機能をもつこと。 1) ISSミッションの軌道への未到達

2) ISSとのドッキング失敗

3) ISSとの分離時あるいはその後の損傷

【勧告4】 シャトル打上げ・上昇中の地上等からの映像取得能力の向上

- 打上げから少なくとも固体ロケットブースターの分離まで、いかなる打上げ方位角においても、スペースシャトルの最低3方向からの有効な映像を提供可能となるよう、撮影システムの強化を図ること。将来の打上げにおいて、これらの映像取得を打上げ条件に含めること。

- 船や航空機等の移動体を利用して、上昇中のスペースシャトルについて更に映像を取得することを検討すること。

【勧告5】 シャトル搭載カメラによる上昇中の画像取得とダウンリンク機能の追加

分離後の外部燃料タンクの高解像度画像を取得し、ダウンリンクする機能を備えること。この要求に沿うために、既存のカメラ2台のうち1台を改修することで対応してもよい。

オービタの翼前縁システム下側と両翼耐熱システム前方部分の高解像度画像を取得し、ダウンリンクする機能を備えること。

|

|