「みどりII(ADEOS-II)」の初期観測画像について

宇宙開発事業団

本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。

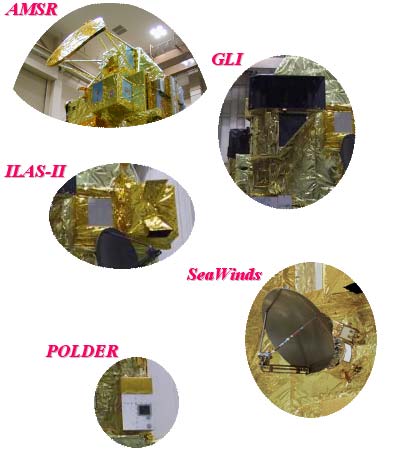

「みどりII」搭載ミッション機器

AMSRで観測されたオホーツク海の流氷分布

カラー合成画像

高性能マイクロ波放射計(AMSR)によるオホーツク海の流氷(海氷)画像。左図は2003年1月18日の夜間(20時半頃)に取得されたデータによる擬似カラー合成画像。36.5GHz水平偏波、89.0GHz垂直・水平偏波を用いている。オホーツク海に見られる薄い青色〜白色の部分は流氷に、薄い青色は新しくできた氷にほぼ対応している。また、太平洋における薄い青色部分は水を多く含んだ雲に対応する。マイクロ波観測は昼夜に関係なく、かつ雲の影響を受けにくいという利点を持っており、流氷をくっきりと捉えることができている。

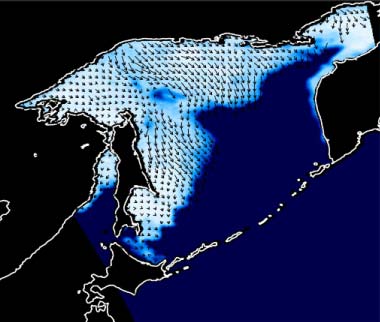

流氷の分布と動き

右図は、同データから求めた海氷密接度であり、濃い青色が海氷のない海水面で、白くなるほど海氷に覆われていることを示す。図中の矢印は同日午前11時頃(約10時間前)に観測されたAMSRデータと比較して求めた海氷の動きを表している。海氷がオホーツク海北部から南下している様子と、知床半島に接岸していることがわかる。例年に比べると、今年は海氷の南下が早く、網走では1月11日に流氷初日を迎えた。

AMSRが捉えた発達中の低気圧に伴う降雨の広がり

発達中の低気圧に伴う降雨の広がり

AMSRの擬似カラー合成画像。89GHz垂直・水平偏波、及び23GHz垂直偏波を使用している。発達中の低気圧とそれに伴う寒冷前線に沿って、降雨域が本州から南西へ伸びている。東京の都心でも雪が降った。

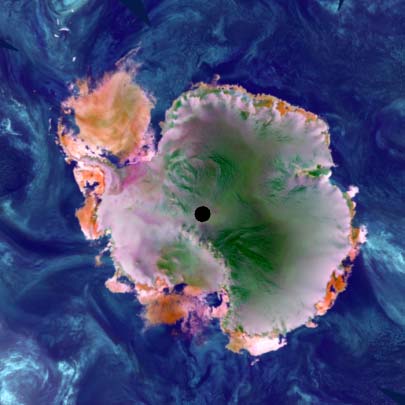

AMSRが捉えた夏の南極大陸

2003年1月29日にAMSRが捉えた南極大陸。3チャネルカラー合成画像で、大陸周辺の橙色〜白色の部分は海氷に、内陸の緑色の部分は温度が低いか、または積雪が少ない氷床表面に対応していると考えられる。

AMSRはこのような南極大陸の画像を、毎日昼夜を問わず取得できる。南極域は今「夏」を迎えており、大陸周辺の海氷面積は小さくなっている。

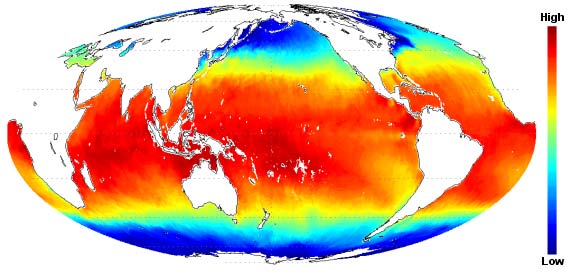

AMSRによる全球海面水温分布

AMSR SST: 2003/01/28 - 2003/01/31

海面水温標準アルゴリズム:気象研究所柴田氏開発

AMSRから算出した、2003年1月28〜31日の4日平均の全球海面水温分布。南米大陸西岸のチリからペルー沖を流れる冷たい海流(フンボルト海流)が、2002年に始まったエルニーニョのために、通常よりも弱まっていることがわかる。また、北半球の大陸東岸にあたる、日本の東側やアメリカ東部では暖かい海流(黒潮とメキシコ湾流)のために比較的高緯度まで水温が高くなっているが、同じ緯度帯でも大陸の西岸にあたるカリフォルニア沖では冷たい海流(カリフォルニア海流)の影響で水温が低くなっている。マイクロ波観測の特徴は、雲がある場合もその下の海面水温を測定可能なことにあり、この利点を生かして頻度の高い観測を行うことができる。また、2002年5月から運用を開始した姉妹センサであるAMSR-E(米国地球観測衛星Aqua搭載)との複合利用によって、さらに高頻度の観測が可能となる。

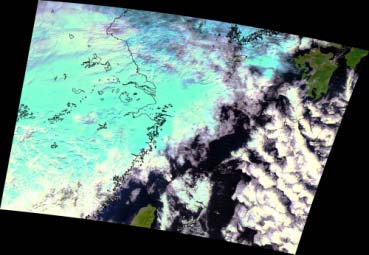

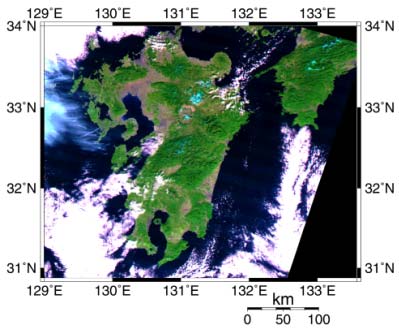

GLIが捉えた東シナ海と冬の低気圧の様子

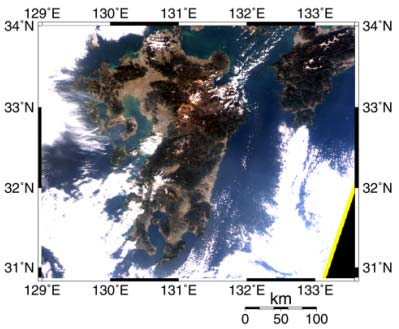

九州と東シナ海

グローバルイメージャ(GLI)による初画像。左図は2003年1月25日の昼間(11時30分頃)に取得されたデータによる合成画像。250メートル解像度の観測波長チャンネル28(波長1640ナノメートル)、23(825ナノメートル)、22(660ナノメートル)を使用している。大陸から東シナ海にかけて雲が広がっており、白い部分は低層 の暖かい雲を、青い部分は高層の氷雲を示している。雲の間から、九州および台湾北部が見える。グローバルイメージャは紫外から赤外域にかけて36の観測波長チャンネルを持ち、大気・海洋・陸域・雪氷圏の様子や変化を高精度かつ全地球規模で観測することができる。

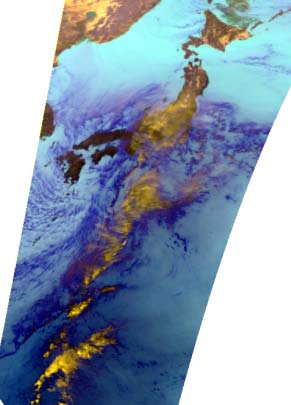

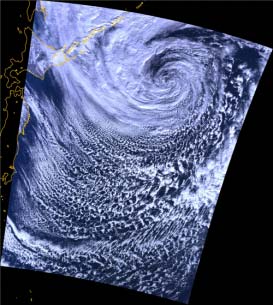

冬の低気圧の渦

は2003年1月25日の朝(9時45分頃)にグローバルイメージャ(GLI)によって取得されたデータによる合成画像。1キロメートル解像度の観測波長チャンネル13(波長678ナノメートル)、8(545ナノメートル)、5(460ナノメートル)を使用している。北海道の東海上に中心を持つ猛烈に発達した低気圧に伴う厚い雲が広く関東沖まで分布している様子がわかる。

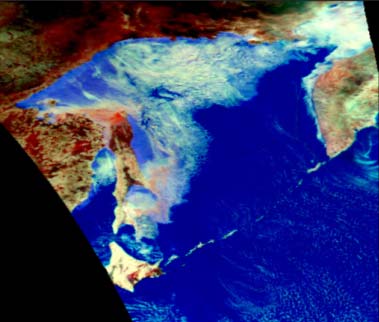

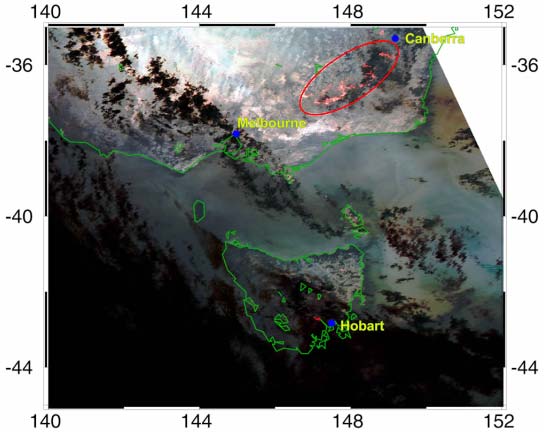

GLIが捉えたオーストラリアの大規模な野火

2003年1月25日の夜間(UT13時20分頃)、グローバルイメージャ(GLI)がニューサウスウェールズ州とビクトリア州にまたがる大規模な野火(ブッシュファイヤー)を捉えた。GLIが持っている短波長赤外光 (波長3.715μm)のデータから地表の高温部分を検出することができる。図の赤い点は高温部分を表し、野火が起っている場所に対応する。また、昼間の可視光の観測では煙が拡がっている状況がはっきりわかる。このように、GLIは広範囲かつ複合的に観測できることから、森林火災をはじめとして、大規模な自然災害の状況把握に役立てることができる。

GLIで観測された九州の植生

グローバルイメージャ(GLI)が2003年1月25日11時30分頃に取得したデータによる250メートル水平解像度の合成画像。測定波長帯660ナノメートル(チャンネル22)、545ナノメートル(チャンネル21)、460ナノメートル(チャンネル20)のデータをそれぞれ赤、緑、青色に割り当てたもので、ほぼヒトの肉眼で見たとおりの色に見えている。諫早湾を仕切る堤防の内と外との海色の違いの様子がわかる。

赤から近赤外光の波長帯まで含めた波長1640ナノメートル(チャンネル28) 、825ナノメートル(チャンネル23)、660ナノメートル(チャンネル22)を赤、緑、青に割り当てて作った画像。緑色の部分は植生、紫色は市街地、青色は雪面に対応する。阿蘇山カルデラのピンク色に見える部分は土壌か枯草に対応する。左図で阿蘇山のところに見える白色部分は雲か雪か区別がつかないが、右図では青く見えることから雪と判別できる。

注) 1 ナノメートルは10億分の1メートル。

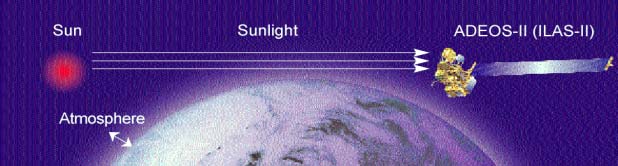

ILAS-IIの観測原理(太陽掩蔽法)

人工衛星みどりII(ADEOS-II)は、地球を1日約14周回する。それに伴い、衛星から日の出、日の入りがそれぞれ14回ずつ起こる。ILAS-IIは、この日の出、日の入り時に地球大気をかすめてやってくる太陽光(赤外線、可視光線)を分光観測する。このような観測方法を、太陽掩蔽(えんぺい)法と呼ぶ。

ILAS-IIの初期観測データ(オゾン)

改良型大気周縁赤外分光計II型(ILAS-II)によるオゾン数密度の測定結果

時刻 2003年1月23日1時52分(日本標準時)

時刻 2003年1月23日3時01分(日本標準時)

ILAS-IIが日本時間の1月23日午前1時52分にグリーンランド付近上空、及び同3時01分に南極昭和基地付近上空において測定した、オゾン濃度の高度分布(赤線)。1997年の同時期(1月)にILASが観測したデータの平均値と変動幅(標準偏差の3倍)を、参照値(緑線)として示してある。また右図には、ILAS-II観測の3日前に南極昭和基地で行われたオゾンゾンデ観測結果(青線)も併せて示している。これらのデータは、15km以上でよい一致を示していることがわかる。

今後の初画像の予定

- 2月初旬以降 SeaWinds初画像

- 2月中旬以降 POLDER初画像

- 「みどりII」の解析画像は以下のHPより公開。

ADEOS-IIサイエンスプロジェクト

URL:http://sharaku.eorc.nasda.go.jp/ADEOS2/index_j.html

初期チェックアウトの状況について

搭載ミッション機器のチェックアウトをほぼ計画どおり実施中である。2月下旬〜3月上旬に「こだま(DRTS)」との軌道間通信実験を予定しており、その後システム全体の総合試験を4月中旬まで実施する予定。

|

|